[古詩注釋]

[1]讀《臺灣紀(jì)略》詩:《臺灣紀(jì)略》是清·林謙光著述。林謙光,字道牧,號芝楣,清代坑田村(今長樂市玉田鎮(zhèn)坑田村)人,康熙十一年(1672)副貢生。十九年(1680)選授政和縣儒學(xué)教諭,擢延平府學(xué)教授。二十二年(1683)臺灣收歸中國版圖,翌年調(diào)林謙光任臺灣府學(xué)教授,他篤志敦學(xué),誨人不倦,士子咸稱得師。課余涉獵地方文獻(xiàn),訪問地方土著,勘察山川形勝,查詢習(xí)俗民情,收集歷史資料,編寫志書。于二十四年(1685)編成《臺灣紀(jì)略》一書。全書約六千多字,分十五目紀(jì)述,即形勝、沿革、建置、山川、礁嶼、都郭、戶役賦稅、學(xué)校、選舉、兵防、津梁、天時、地理、風(fēng)俗、物產(chǎn)。是臺灣最早的一部地方志。雖記事簡略,仍為臺灣早期重要文獻(xiàn)。后來蔣毓英修康熙的《臺灣府志》多采用《紀(jì)略》一書為藍(lán)本。該書被《四庫全書》·史部輯錄。

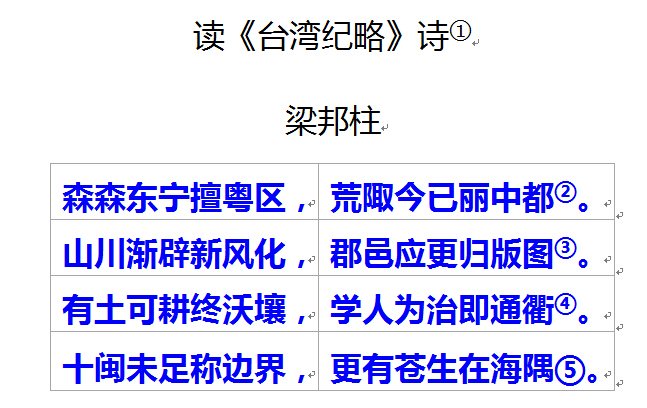

該書于康熙二十九年在臺灣刊刻行世,曾寄贈江田鄉(xiāng)同窗梁邦柱秀才。梁氏接讀之下,感慨良多,寫下讀《臺灣紀(jì)略》一詩,這首詩實(shí)質(zhì)是讀后感。

[2]森森東寧擅粵區(qū),荒陬今已麗中都:荒島臺灣如今變成富麗堂煌的都市,名聞閩粵地區(qū)。臺灣原住民族(高山族),在17世紀(jì)漢族移入前即在此定居。自明末清初福建南部和廣東東部移民臺灣,墾荒耕地。荒陬(zōu):指荒涼邊角。

[3]山川漸辟新風(fēng)化,郡邑應(yīng)更歸版圖:開辟臺灣的同時,移風(fēng)易俗,縣市理所當(dāng)然收歸中國版圖。清·康熙二十二年(1683)臺灣鄭克塽(shuǎng)歸順,收歸版圖。康熙帝雄才大略,在臺灣辦學(xué)興教。翌年調(diào)林謙光任臺灣府儒學(xué)教授。實(shí)際上是臺灣清治時期的地方官。該官職通常為閩籍,語言可與臺灣人互為溝通。教學(xué)上以閩語為主,官話為輔。接著實(shí)行科舉制度——縣試、鄉(xiāng)試、會試。舉人或貢生要去北京參加會試,以便選拔進(jìn)士。經(jīng)過多年培養(yǎng)造就臺灣不少人才。科舉制度成了臺灣人為官的準(zhǔn)則。清朝每科錄取進(jìn)士名單中不乏臺灣籍的人。

[4]有土可耕終沃壤,學(xué)人為治即通衢:臺灣氣候適宜,土地肥沃,農(nóng)業(yè)大發(fā)展。由文化人管治地方,這是通達(dá)之路,是治國正確的方略。衢(qú):街道。通衢,即通達(dá)順暢。

[5]十閩未足稱邊界,更有蒼生在海隅:福建(包括臺灣)不是邊界,還有眾多百姓居住天涯海角。除臺灣島之外,還有蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼和澎湖列島64個島嶼。隅(yú):角落,邊遠(yuǎn)地方。

[相關(guān)鏈接]一

“八閩”為何變“十閩”

福建省簡稱“八閩”,為什么梁邦柱讀《臺灣紀(jì)略》一詩中,卻說“十閩”?今將筆者看法敘述如下,僅供參考。

福建又稱八閩,因為北宋時福建設(shè)有福、建、泉、漳、汀、南劍六州和邵武、興化二軍。南宋時設(shè)一府、五州、二軍,縣數(shù)也增至42個。因府、州、軍都是同一級的行政機(jī)構(gòu),共有8個,所以宋時稱福建為“八閩”。

歷代以來,臺灣隸屬福建省,像從前海南島隸屬廣東省一樣,這是有案可稽的。愛國志士丘逢甲1864年出生臺灣彰化,但籍貫卻填寫福建彰化。

清康熙二十二年(1683)臺灣收歸中國版圖。康熙帝在臺北和臺南設(shè)置衙門,管理臺灣民政,一直至光緒年間才以“臺北府”“臺南州”以正其名。原“八閩”增加了隸屬福建的臺灣“二閩”,為此福建亦稱“十閩”,未嘗不可。

無獨(dú)有偶,現(xiàn)將“五福”、“十邑”縣市指明如下,以饗讀者。

五福指:永福(永泰)、福州、福清、福安、福鼎。

十邑指:長樂、福清、閩侯、福州、連江、羅源、古田、閩清、永泰、屏南。十個地方都清一色講福州話。

[相關(guān)鏈接]二

臺灣的古住今來

臺灣自古以來,就是中國領(lǐng)土,古稱夷洲,秦漢以來,與大陸閩交往頻見于史傳。南宋時澎湖隸屬福建晉江縣。1292-1294年。元朝在澎湖設(shè)巡檢司,管轄澎湖、臺灣民政,隸屬福建泉州同安縣(今廈門)。1624年荷蘭侵占臺灣。1662年明末民族英雄率眾驅(qū)逐侵略者——荷蘭,收復(fù)臺灣。清·康熙二十二年(1683)臺灣鄭克塽歸順,收歸版圖,1684年置臺灣府,屬福建省。1895年清政府以《馬關(guān)條約》割讓與日本;1945年抗戰(zhàn)勝利光復(fù);1949年國民黨政府在內(nèi)戰(zhàn)失利中退守臺灣,海峽兩岸分治至今。筆者認(rèn)為臺灣回歸祖國,民族英雄鄭成功和愛國志士丘逢甲功不可沒。

鄭成功(1624-1662)。南明弘光時監(jiān)生。隆武帝賜姓朱,號“國姓爺”。永歷帝封為延平郡王。臺灣于明末被荷蘭侵占,鄭成功耿耿于懷。永歷十五年(1661)率將士數(shù)萬人,自廈門出發(fā),經(jīng)澎湖,于臺灣禾寮港(今臺南境)登陸,圍攻荷蘭總督所在地赤嵌城(今臺南市西安平),經(jīng)過8個月的戰(zhàn)斗,康熙元年(1662)二月一日荷蘭總督揆一投降,趕走侵占臺灣三十多年的侵略者,臺灣重回祖國。

丘逢甲(1864—1912年),福建彰化(屬臺灣)人,光緒進(jìn)士,官工部主事。曾講學(xué)臺中、臺南各書院。甲午(1894年)中日起戰(zhàn),在鄉(xiāng)督辦團(tuán)練。后任統(tǒng)領(lǐng),抗擊侵臺日軍。兵敗內(nèi)渡,居廣東鎮(zhèn)平(今蕉嶺)。

中日甲午之役戰(zhàn)敗,清廷議定割臺。丘逢甲居住內(nèi)地廣東蕉嶺。春天來了,桃紅柳綠,是人們踏青季節(jié),而丘逢甲卻愁腸滿腹,國土淪喪,情何以堪!他憤然命筆,寫下《春愁》一詩:

春愁難遣強(qiáng)登山,往事驚心淚欲潛。

四百萬人同一哭,去年今日割臺灣。