《辭海·杏林詞條》:“相傳三國吳董奉為人治病,不受報酬,對治愈病人,只求為其種杏樹幾株,數(shù)年后,竟得杏樹十余萬株,蔚然成林。后常用以稱頌醫(yī)家。如‘杏林春暖’、‘譽滿杏林’。”

董奉醫(yī)術高明,與南陽張仲景、譙郡華佗齊名,并稱“建安三神醫(yī)”。

董奉,字君異,號拔墘,祖居長樂古槐董厝村。大約是出生于公元169年左右。董奉從小鉆研很多古代有關醫(yī)藥方面的知識,采集各種樹木花草加以研究實驗,根據(jù)藥物的顏色、氣味和生長的季節(jié)、地方等,分別種類、性質。同時發(fā)明了很多古代所沒有的病源、醫(yī)理。

董奉大概在公元207年,長期隱居豫章(今江西)廬山之下,像在家鄉(xiāng)福山(后改為董奉山)一樣,行醫(yī)治病,不取錢物,重病愈者栽杏五株,輕者一株。如此數(shù)年,計得十萬余株,郁然成林。董奉在杏園建一草倉,人們要以谷米換取杏果。然后將貯藏在草倉中的米谷供應窮苦人家。董奉暮年回到家鄉(xiāng),來到六平山中,選擇在“小有洞天”建爐煉丹,至今“丹灶”猶存。筆者就住在六平山下,與六平山結下不解之緣。六平山乃是一座充滿靈氣的海濱高山,峰峰相連,層巒疊嶂,形勝雄奇,風光秀麗。它由“小有洞天”、“如有洞天”、“初有洞天”三景點組成。有豐富的文化內涵,有一百多幅摩崖石刻遍布山上,至今還赫然在目。

在如有洞天,有一長方形摩崖豎立。該摩崖高1.5米、寬0.7米,上部有鼎窩、灶門。在灶門左旁,有“丹灶”兩字石刻。據(jù)傳,這是董奉煉丹之處。但“丹灶”長期湮沒草莽之中。1996年秋,筆者與村民開辟六平山景區(qū),披荊斬棘,“丹灶”才重見天日,為此,筆者特賦一律,以表情懷:

春煙覆釜巖灶床,翠竹叢中隱隱藏。

漫道神醫(yī)煉丹處,聲名從此遍吳航。

長樂出了個大名鼎鼎的醫(yī)家,充分說明長樂是鐘靈毓秀之地。

為了表達敬仰之情,把董奉家鄉(xiāng)的福山,改名為“董奉山”。

董奉山主峰海拔577米,氣勢雄偉,森林茂密,溝壑縱橫,云霧繚繞,是長樂境內的主要山峰,也是福州區(qū)域主要山峰,享有“一旗二鼓三董奉”的聲譽。

為了紀念“杏林始祖”——董奉,在董奉山南麓建造“董奉草堂”。草堂依山而筑,具有鮮明的漢代風格。內有董奉雕像,建造長樂中醫(yī)館、南雅堂等館舍;,構筑華佗亭、仲景亭、董奉亭、杏園等亭院。草堂四周遍植杏樹,百草芬芳,韻味深遠。

董奉長期隱居廬山,為民治病,留下許多杏林遺跡,為廬山錦上添花。

廬山在江西省九江市南部聳立鄱陽湖、長江之濱。主峰漢陽峰,海拔1473.4米。山中群峰林立,飛瀑流泉,云海彌漫,集雄奇秀麗于一體,自古有“匡廬奇秀甲天下”之譽。這座名山,是文豪詩家必游之地,他們留下許多與杏林有關的名篇佳句。李白寫有“禹穴藏書地,匡山種杏田”;杜甫“香爐峰色隱晴湖,種杏仙家近白榆”。王維將董奉之杏和陶潛之菊相持并論,是對董奉特殊的贊譽:“董奉杏成林,陶潛菊盈把。”

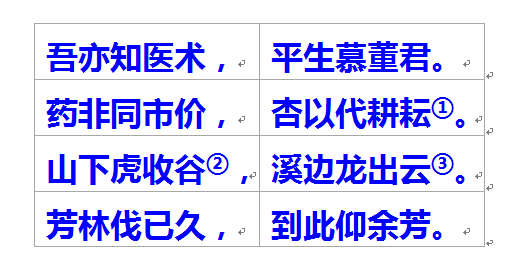

清代征士放《杏林詩》,對董奉仰慕之情,溢于言表:

[古詩注解]

[1]杏以代耕耘:董奉以“杏易谷”,代替耕田種谷。

[2]山下虎收谷:《神仙傳》記載:董奉在龍虎山采藥,一只老虎喉嚨卡著一大塊骨頭,大聲喘氣,祈求董奉為其取出。董奉用胳膊套上銅套,將骨頭取出。為了報答董奉救命之恩,主動守護董奉“以杏換谷”的草倉,防止被盜竊,同時監(jiān)視杏谷的等價數(shù)量。

[3]溪邊龍出云:廬山北向蓮花峰下,現(xiàn)稱龍門溝地方。董奉去世后,當?shù)厝藨涯钏谏商幗ㄌ覍m,觀內有丹井,觀后有種杏軒。這句詩意為董奉升仙好比龍出云海,普降甘霖,造福百姓。

[相關鏈接]

黃世鼎《修復六平山名勝記》

六平之主峰北澗山,巍然屹立,奇巖怪石,蒼松翠竹,相映成趣,目不暇接。數(shù)道溪澗潺湲其中,泉水清醇可口。古往今來,系文人墨客探勝尋幽之處。滿山摩崖石刻琳瑯滿目,琳瑯滿目多為明朝部侍郎陳省父子所題。

山麓亭臺樓閣點綴其間,“初有庵”尤為清雅。拾級而上,路旁有一亭,乃旅美華僑劉祥惠兄妹五人共造,以表懷鄉(xiāng)念祖之情,故曰“永思亭”。半山腰重建之“乾坤一草亭”,小巧玲瓏,別具一格。登亭休憩,油然而生懷古之幽思也!稍東,有一泓清水,曰“無底之谷”也。谷闊丈許,深不可測。臨泉覽影,令人爽然。亭止方,曲徑通幽,則“如有洞天”之故跡焉。期間“朝陽”、“作鱗”二洞,巖石嶙峋,巧石天生,情趣盎然,內有一丹灶石,相傳乃董奉煉丹處。上萬松嶺,蔭濃蔽日,松濤此起彼伏。過“松風亭”重嶂陡壁,獅首巖兀立,北澗寺隱約可見。獅首巖正對西方,每當夕陽西下,霞光云影,五彩紛呈;若逢晨霧彌天,煙嵐旋轉,北澗寺居高臨下,隱蔽出沒,猶似玉宇瓊樓焉!

北澗寺前身即東溪精舍。明洪武間,江田陳洵仁講學其中,吳實、馬鐸、陳全、李騏等十人俱出其門,后皆登科高中。

沿北澗寺崎嶇小徑而上,馬埕水庫呈現(xiàn)面前。水庫方圓三十畝,碧波粼粼,或能點綴小舟數(shù)葉,別有一番情趣。

六平山風景區(qū)之修復,為民籌公助共創(chuàng)社會公益事業(yè),樹一方之范例。盼父老鄉(xiāng)親,群策群力,慷慨解囊,讓景區(qū)日臻完善。