古榕傲然挺立,郁郁蔥蔥,生生不息

洋中,羅聯(lián)鄉(xiāng)頂頭村下轄的一個自然村。不同于羅聯(lián)其他各村依山而居,而是四面農(nóng)田環(huán)繞,故得名。洋中歷史悠久、底蘊(yùn)深厚,有說不完的故事,尤其是在歲月更替打磨中,一直守望著這塊土地的古榕、古井、古民居。

走在洋中,就像進(jìn)入了歷史。灰磚青瓦、古雅凝重,墻垛高翹、氣勢不凡。即使只是一條羊腸小道,也能帶著我們體會昔日古村的繁華。最為難得的是,當(dāng)?shù)厝杂幸恍┐迕裆钤诠琶窬又校钢环N仿若避世的寧靜。

村中多古榕,高聳云天。有一棵據(jù)說已有千年歷史,是全長樂最老的。它歷經(jīng)歲月滄桑,歷盡人間風(fēng)雨,傲然挺立,郁郁蔥蔥,生生不息,像一位慈祥的老者俯下身軀,蔭蔽著世世代代的鄉(xiāng)民。

《長樂羅聯(lián)鄉(xiāng)志》有記載,“(洋中)莊里有古榕三株。一株在莊后,胸徑十一抱圍,樹齡五百多年以上,枝干苔蘚斑駁,古容古貌。另兩珠在水泥廣場上,復(fù)蔭莊人乘涼游憩。”

時值正午,村人剛吃完午飯,幾個老人眷戀古榕下的陰涼,慢慢踱步而來,擇地而憩,身旁還有不知誰家的大黑狗搖擺著尾巴來回走動。

熱情的村民介紹起古井的歷史

在古榕的掩映下,步行不到百米,便看到一口古井。整個水井呈圓形,青石砌成的井圍上還依稀可見“元祐癸酉”、“懷義造井”等字,查閱得知這井是1093年所建,距今也已一千多載。

庇佑一方平安的石獅子

年過七旬的陳興發(fā)說,村里除了古榕、古井之外,本還有一對古代的石獅子,守護(hù)了村莊上千年,可惜現(xiàn)在沒有了。原來,風(fēng)水上說洋中村對面的山上有“五豬下洋”的勢頭,對百姓不利,先祖便建造了一對上噸重的石獅子駐守鎮(zhèn)壓。前幾年,石獅子被盜,后又捐資重塑了一對來代替。次年,小小的山村便誕下11個男嬰,村民們認(rèn)為這都是獅子帶來的好運(yùn)。

現(xiàn)今這里的常住人口不到百人,大多數(shù)是老人與小孩。年輕人有的遷走,有的去了外地工作,狗是小孩的唯一玩伴,同時也是老人們的看家護(hù)衛(wèi)。

一窺千年,繁華落盡,唯有些故事繼續(xù)流傳著……

“羅百萬”一族的沒落

洋中地處羅聯(lián)盆地東北部,西鄰三山村,西北界吳村,東北與頂頭接壤,東南和馬厝相接,地勢較為平坦寬曠,溪流交錯,羅聯(lián)群山大小溪澗匯集于村東南洋中溪,經(jīng)星石巖下瀉瀨溪。星石巖屏障水口,擋住洪水的沖刷,保障一方水土。這里有田地約200畝,土質(zhì)肥沃,是羅聯(lián)較好的農(nóng)耕地帶。

《長樂羅聯(lián)鄉(xiāng)志》載:東晉南渡,晉人大量移民江南。晉明帝泰寧三年(325),合浦太守林祿奉敕守晉安郡,封晉安郡王,開拓閩疆。洋中羅氏于隋時(581-617)開拓羅田。

羅氏是羅聯(lián)鄉(xiāng)最老的族姓,至今已有一千多年歷史。羅氏遷入洋中后,開荒拓業(yè),獨(dú)占地利。當(dāng)時,羅聯(lián)北部的農(nóng)田、山林多屬羅氏所有,因此羅聯(lián)古名“羅田”。到明初還有一個被叫做“羅百萬”的人,靠著良田放租而富甲一方,家中仆婢成群。

說起“羅百萬”的沒落,還有一個流傳至今的故事:“羅百萬”女兒出嫁前幾天,連日陰雨,道路泥濘不堪,難以行走。羅家人心生一計(jì),命婢女將谷殼倒在地上鋪成一條路,遂順利到達(dá)了夫家。有神明正好飛過看到,認(rèn)為其為富不仁,不顧?quán)l(xiāng)民饑荒,還浪費(fèi)寶貴的糧食,便降禍于羅家。從此,開始走向衰敗。

傳說是否可信,我們不得而知。但從羅氏家族古地基的遺址中,仍可看出當(dāng)時建筑雄偉,盛極一時。“羅姓在我們村很少了,這就是他們的祖廳,倒了后重建的。”村干部陳泉光所指處,是一間大約十來平米的磚頭小屋,屋前雜草叢生,只有墻上貼著的紅色對聯(lián)和艷麗的野花還隱約透著點(diǎn)生氣。

陳應(yīng)春與《羅山十景記》

說起洋中昔日的繁華,從《長樂羅聯(lián)鄉(xiāng)志》的描述中可見一斑:這里曾有十扇九間大院,其規(guī)模雄甲“港門里”(指營前港以內(nèi)兩岸一帶地方)。

自羅氏之后,又相繼有鄭、陳、馬、余等遷入,據(jù)載,到明中葉,陳氏最為興盛。這尤其體現(xiàn)在歷代名人中。

《長樂市志》(1995-2005)唯一有記錄的洋中名人就是姓陳的。“陳應(yīng)春,字汝梅,長樂羅田(今羅聯(lián)鄉(xiāng)洋中)人,明嘉靖四十一年(1562)進(jìn)士。為東陽縣令,多惠政。擢戶部主事,扈從穆宗謁園陵,萬騎如云。應(yīng)春負(fù)責(zé)糧草供應(yīng),部署立辦,由始至終,隊(duì)伍秩序井然。大司徒馬恭敏十分器重他,出為云南僉事。歷任廣東、廣西副使、參政,山東左布政。

陳應(yīng)春的才能不止于政事,更讓村人引以為豪的是他的《羅山十景記》(十景為七巖星躔、三山筆格、御屏端聳、雙澗考槃、馬峰吐月、牛壟撐云、蓮峰鐘秀、羅石障流、青巖樵隱、雪灘閑釣)。

陳應(yīng)春以唯美的言語描述了一個讓人心馳神往的“桃花源”:“七巖在羅聯(lián)為最高,有巨石七,復(fù)其顛,錯落若南斗,是謂吾邑諸山之祖脈。左而旋為御屏屹立,嶄嶄如展襜褕而駐,如擁騶從而下,其吾鄉(xiāng)中陽之大宗乎?御屏折而西,三峰秀削如筆格者,曰三山……出戶而望,遠(yuǎn)近之山,爭獻(xiàn)奇秀,晴容含青,雨色擁翠,不俟指呼,排闥而入,令人翛然有澄太空而包萬象之思,合而名之曰:羅都十景云。”

在他人眼里普通的山水景色,陳應(yīng)春卻潛心挖掘它獨(dú)特的美,并記載下來,足以看出他對家鄉(xiāng)的熱愛。因此,在山東任上病逝后,陳應(yīng)春的官衣官帽被送回洋中,埋在了他所繪就的“三山筆格”下,后來由于各種歷史原因,墓冢被毀壞。

經(jīng)過修葺的陳應(yīng)春故居

現(xiàn)在,要想尋覓陳應(yīng)春當(dāng)年的足跡,只能去看看其重建后的故居了,那里尚還殘留了一些關(guān)于他的文風(fēng)古韻。

陳繼文祖廳的破碎地磚

陳繼文故居門口的一對石礎(chǔ)

在村人的帶領(lǐng)下,我們來到了一處明朝古民居。這里曾是洋中六世祖陳繼文的故居,規(guī)模宏大,原為前中后三進(jìn),因年久失修,現(xiàn)在只剩下中間的一進(jìn)了。只見廳堂前上方有兩個“來頭”(據(jù)說是明建筑的特殊標(biāo)志,主人官職越大,“來頭”也越大),其形似眼睛,雕花精美。門口一對門礎(chǔ)安靜地“蹲著”。

故居的地板上鋪有磚紅色地磚,但全都碎成小塊。“都是被打碎的,因?yàn)殛惱^文當(dāng)年得罪了白探花。”熱情的村民介紹到。

陳繼文自小聰敏,性格耿直,生在鄉(xiāng)村深知農(nóng)民疾苦。他痛恨土豪劣紳、貪官污吏殃民,立志忠君報(bào)國,為民做主。于是發(fā)奮圖強(qiáng),十分認(rèn)真讀書。功夫不負(fù)有心人,明嘉靖十三年(1534)鄉(xiāng)試中式,被封為定遠(yuǎn)知縣。

縣里有一名富有的鄉(xiāng)紳叫白牡,勾結(jié)官府,無惡不作。家中良田眾多,卻逃避賦稅、徭役而轉(zhuǎn)嫁給老百姓。更可恨的是,白牡還霸占他人產(chǎn)業(yè),迫良為妾逼成人命,罪惡如毛。他的父親白探花在朝做官,門生故舊遍及州、府,官官相護(hù),民怨載道。

日夜冥思苦想對策后,陳繼文決定先曲意奉承白牡,親自上門拜訪,討他歡心,然后設(shè)宴款待。再另行宴請其隨從仆役,將他們灌醉。酒酣耳熱,陳繼文取出罪證,喝令升堂,鎖拿白牡拷問,最終把酒色成性、養(yǎng)尊處優(yōu)的紈绔子弟杖斃公堂,為民除害。

案結(jié),陳繼文退入后衙休息,夢見金山大帝顯圣托夢指點(diǎn),即速化裝農(nóng)夫,頭戴竹笠,肩挑糞桶擔(dān),逃離縣城。

白探花為子報(bào)仇,狀告朝廷派官捉拿查辦。幸虧,陳繼文朝中同年好友快馬報(bào)信。當(dāng)時是冬至前一天,他提前過節(jié)祭祀祖先,然后攜帶財(cái)物,全家都躲避到水月寺。第二天,官兵到時已經(jīng)人去屋空。官兵無奈,搗毀房屋復(fù)命。

所以陳家的鋪地磚破碎,就是當(dāng)時留下的痕跡。從此陳繼文這一支族人,冬節(jié)提前一天過,作為紀(jì)念。

陳繼文感恩金山大帝顯圣庇佑,還把神位請回家鄉(xiāng),在大廳供奉。現(xiàn)在其后代仍然沿襲著這個傳統(tǒng)。

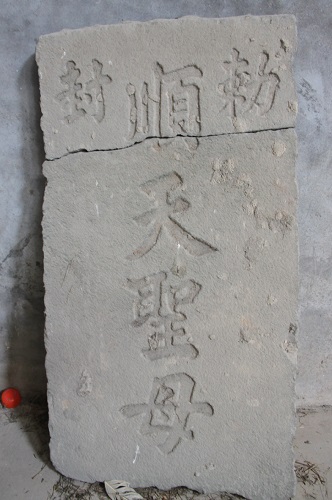

“芝堂境”和“順天圣母”石刻

眾所周知,羅聯(lián)頂頭村每年都有舉辦陳靖姑文化節(jié)的習(xí)俗。但大多數(shù)人卻不知道洋中也曾有個陳靖姑廟,有可能還是羅聯(lián)最早建的。后人在重修“芝堂境”時,從地里挖出了“順天圣母”的石刻,但十分可惜的是,碑已裂成了兩段。

“順天圣母”石刻

“順天圣母”是陳靖姑的稱號之一,她是民間“救產(chǎn)護(hù)胎佑民”的女神,因而每年農(nóng)歷十七,村里有兒孫婚嫁或誕下男丁的人家,都要備上十碗菜肴到“芝堂境”里還愿。

“芝堂境”本不是專門供奉陳靖姑所用,但因鄉(xiāng)民經(jīng)濟(jì)有限無法重修順天圣母廟,便將其暫時安置在此。芝堂境,建于大明宣德年間,曾由清光緒鄉(xiāng)民修繕,二十世紀(jì)七十年代倒塌,1997年重建。當(dāng)時的柱礎(chǔ)現(xiàn)還留著,大梁也保存在陳氏祠堂里。

陳氏祠堂里雕工精致的“亭”

陳氏祠堂里還有一件寶貝叫做“亭”,說是神明所坐的轎子。“亭”上浮雕精美、人物表情惟妙惟肖。問到是什么年代的物品,村人只說是很久以前的,具體時間已無從考察。

在這樣的千年古村里,坐在古榕下,飲上一口甘甜的井水,靜靜聆聽老人講述洋中的故事,儼然有時光倒置之感。洋中,期待著更多人的繼續(xù)探訪和挖掘。

( 記者 高晶晶)