小溪邊那條記錄著行人匆匆步履的官道,飛舞的塵土里跳動著老馬的蹄印和扁擔(dān)的律動;

村頭上那棵說不清具體年頭的松樹,黝黑的樹皮凝固著爹娘的牽掛和媳婦的思念;

灶房頂那根幾乎看不見的煙囪,裊裊的輕煙召喚著掏鳥窩的娃兒和吆牛的漢子;

田埂旁那間半人高的白棚子,細(xì)密的綠意撐起滿天的星斗和春天的希望……

這是大田元里,裊裊的炊煙,講述著“很久很久以前”的光陰故事。

村落檔案

大田元,與禮讀里同為首占鎮(zhèn)禮元村自然村。處于長樂與閩侯交界處,三面靠山,山清水秀,全村常住人口約140人,80%勞力外出辦廠、務(wù)工,留守的多是老人和小孩。

僅留的黃氏

民國二十三年(1934年),閩侯縣轄之第十三區(qū),向稱營前區(qū),全區(qū)面積450方里,包括光俗里、江左里、高詳里、至德里、欽仁里、紹惠里,即營前模范村范圍,劃歸長樂管轄。

《長樂六里志》載:至德里背負(fù)大象山,面臨上洞江。有村曰岐頭、洞頭(又稱洞江)、馬頭、新馬、青嵐、嶺頭、塘嶼(又稱唐峰)、黃李、山腰、赤嶼、小安里、大田源(又呼大前門)、澧讀里(又稱逐鹿里)。

“大田源”也就是現(xiàn)在的大田元,取易經(jīng)風(fēng)水說上的“田源水”命名。原有馬、陳、李、張、黃等姓氏,繁盛時常住人口約600人。后漸漸遷出至玉田、營前、羅聯(lián)等地,僅留下黃氏一脈。

懸掛著的衣物給老房子帶來了一些人氣

無人居住的土房子

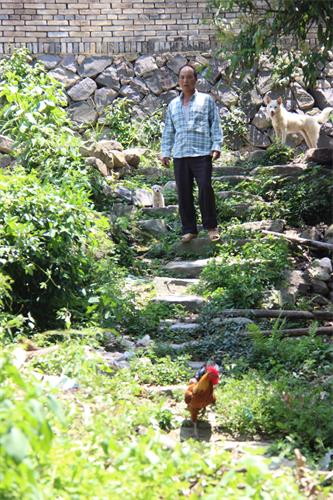

村民們?nèi)赃^著雞犬相聞的生活

“村里最早遷入的應(yīng)該是馬姓,大約是明朝時期。而我們黃姓祖先是在乾隆年間從赤嶼遷居到這里的,叫黃季立,以種田為生。”大田元黃氏第7代后人黃木政說起村莊的歷史,“我們這沒什么產(chǎn)業(yè),大多數(shù)年輕人外出謀生,老人在家雖不愁吃穿,但還是繼續(xù)著耕種的傳統(tǒng)。”

年過七旬的黃依鑄就是其中之一。“我和老伴身體都很好,種了五六分地,供自家吃。”他笑著說:“空氣好,水源好,沒污染,老人都比較健康長壽,村里80歲以上的就有16個呢。”

流水、稻田、白鷺、群山……阡陌交通,雞犬相聞,對這樣的富庶安寧,大田元人十分滿足,他們感激大自然的賜予,便通過寺廟來表達這份情感,因而村里大大小小的廟宇有十來個,每逢初一、十五,村民便會聚集在一起,燃起香火祭祀保佑著村莊風(fēng)調(diào)雨順的神明們。

不難想象,在一天的勞作之后,在暮色蒼茫中,踏實地過著自己的小日子,這是一種多么令人向往的“世外桃源”般的生活。

繁華的官道

石頭壘成的房子旁雜草叢生

從禮讀里到大田元,約莫三公里,只有一條勉強通得過兩輛車的小道。據(jù)村里的老人介紹,以前這里是通往福州的必經(jīng)之路,是一條“官道”。雖然當(dāng)時路比現(xiàn)在還小,可每天打這經(jīng)過的商賈、農(nóng)戶、趕考者絡(luò)繹不絕,周邊雜貨鋪林立,如此的繁華也引來了匪寇的覬覦。

《長樂六里志》記載:崇禎三年八月,海寇都海佬入口,沿江居民死傷甚重。又草寇大疤掌竊踞大象山、大田源、象鼻侖為寨,騷擾附近,雞犬不寧。

傳說,大疤掌(也說大巴掌)是“大巴掌寨”的寨主,其力大無比且巴掌非常大,是常人的兩三倍,可獨手撐起“犁耙”(耕田用,重約40斤)與人斗。

“民國那會兒,匪情越發(fā)嚴(yán)重,當(dāng)時土匪都發(fā)展到了100多人。”黃木政邊說邊指著大象山說:“咯,你看,他們就把寨子設(shè)在那座山上,百姓去福州、泉州、莆田,都得從山上翻過去,土匪就盯著這些人搶。”

大象山因山體如大象的頭部,有眉、有眼、有鼻子、有耳朵,形似逼真而得名。其重要地理位置從《閩書》的記述上可見一斑。“高峰插天,為省城難免巨障”。也是憑著這樣得天獨厚的優(yōu)勢,匪寇們長年在大田元為非作歹,魚肉百姓。

有匪自然就要除匪。《長樂六里志》載:林其昌、林云龍、陳偉相繼盤踞大象山,海軍陸戰(zhàn)隊到地清鄉(xiāng)。據(jù)說草寇們直到解放前才最終被除干凈。

古厝的炊煙

對于一個歷史始于明朝的村莊來說,古民居是不足為奇的。在大田元里,尚有保存較好的明代建筑1座、清代建筑10余座。

在村支書盧錦泉的帶領(lǐng)下,我們沿著青石板路拾級而上,草木裹挾著安詳寧靜的氣息迎面撲來。走著走著,腳底下忽然產(chǎn)生出一種飄逸感,似乎分不清何是現(xiàn)實,何是夢幻,像是“穿越”了一般。

“馬厝埕是唯一一處明代古民居,清末時,這家馬姓就搬出去了,也不知道去了哪里。而在清代民居里,最大的叫做外兜厝,五搧四的,約有900平方。”盧錦泉娓娓道來。

看到外兜厝的第一眼,就被門口大紅色的對聯(lián)所吸引。雖有些脫落,但仍能感受“結(jié)良緣”三字所帶來的喜慶氛圍。老墻上貼著的“江夏黃氏本門歷代元祖宗親供奉香位”前,還未融盡的燭火是兒孫們回到“古厝”的見證。

大紅色的對聯(lián)給古厝增添了喜慶的味道

“雖然大多數(shù)人沒住在老房子里了,但年輕一輩婚嫁還是會回這里貼個喜聯(lián)、點個香燭、辦個儀式,告訴祖先家里辦喜事了。”

炊煙,透著鄉(xiāng)村純樸的氣息和濃濃的親情

離開外兜厝繼續(xù)前行,沒多遠(yuǎn),看到一處老房頂上升起了裊裊炊煙,著實有些興奮。“生活幾十年了,離不開了,灶煮出來的東西有味道,習(xí)慣了”,這就是老人們獨守古厝的理由,簡單的很幸福、簡單的透著惋惜,簡單的無法回言。

當(dāng)初的學(xué)堂成了黃伙財拾掇農(nóng)具的場所

讓老一輩懷念的不止是古厝,還有兒時接受啟蒙的學(xué)堂。在學(xué)堂里,我們巧遇了村民黃伙財,他慢慢地點起一根煙,聊起當(dāng)年的生活:“桌椅就擺在這一塊,每天在這里念書,那二樓是老師的宿舍。”后來,學(xué)堂改為了夜校,再后來就空置了。黃伙財家就在學(xué)堂的隔壁,所以他時常回“母校”看看。因為黃伙財?shù)哪竟ず茫簧俅迕駮埶麕兔χ谱骰蚴切蘩礓z頭把、鐮刀柄,漸漸地,學(xué)堂變成了他拾掇農(nóng)具的場所。勞動累了,就坐在竹椅上,像現(xiàn)在一樣抽支煙,想想曾經(jīng)的小孩兒和那郎朗的讀書聲。

后山的古井也是黃伙財?shù)幕貞洠骸八|(zhì)好,夏涼冬暖,現(xiàn)在我都還喝這里的水。”據(jù)說,村里總共有三口井,沒人知道它們在那里多久了,只說是“黃氏遷進來時已經(jīng)有了”。如今,保留下來的還有兩口,供人使用的僅剩下一口。

隨著朝代的更替、時代的變遷、社會的發(fā)展,大田元盛極一時的官道沒落了,居住在這里的只留下黃氏一族了,古井也不再為人們所需要了,那,炊煙呢?又還能飄多遠(yuǎn)呢?

路旁,那棵百歲的老松樹,守望著歸家的人兒……

(記者 高晶晶)