青山綠水環(huán)抱著的麥朱村

麥朱,是湖南鎮(zhèn)湖濱村下屬的一個自然村。被青山綠水環(huán)抱著的麥朱村,千百年來流傳下了許多傳奇故事。

謝婆婆的家

謝婆婆準備收“馬鈴薯米”

沿麥朱村道一路前行,村莊里所有的房子均在道路左側,背靠麥朱山(本地人稱嵩山)而建,路的右方是大片的農(nóng)田,有村民三三兩兩在田間勞作,半月形的麥朱湖湖水清澈,在陽光下波光粼粼。村中央有個小小的龍眼樹花圃,龍眼花正開得燦爛,泛著陣陣清香,幾個老婆婆坐在樹蔭下閑談。87歲高齡的謝婆婆,19歲就從金峰鎮(zhèn)橫嶺村嫁到麥朱村,一晃將近70年。謝婆婆的家就在花圃邊上,是一座頗具60年代特色的石頭房子,老伴已過世多年,如今,子孫們都在外邊蓋了新房成家立業(yè),老人家依戀故土,不愿離開。

原地保存的拴馬石

“豎旗吃飯,騎馬收租”

將近一米高的圓形石墩杵在村道中間,成人剛好摟抱得過來。村民許大哥介紹,此為拴馬用的馬墩,約有七、八百年的歷史。馬墩頂上有一圓形小洞,古時主人家用來插旗竿,只是滄海桑田,歷經(jīng)風風雨雨,塵土填滿了窟窿。村里流傳下來的一個關于祖先的故事就與它息息相關。

麥朱村原姓麥,后許姓祖先搬遷至此,過繼一個兒子名安甫給“麥公麥婆”當兒子,娶麥家女兒為妻,生子文隆,姓許。文隆生子8個,為當?shù)卮髴羧思摇V苓叴迕窬庥盟姨锏兀r(nóng)忙時節(jié),受雇他家干活,當東家把旗子往石墩上一插,眾人看到就知道要開飯了。村里的農(nóng)戶向東家借糧食借種子,當東家騎馬繞村而行之時,農(nóng)戶們就要把糧食準備好,因為東家要來收租了。故有“豎旗吃飯,騎馬收租”的說法。

文隆有個女兒嫁往仙富村李姓人家。不知何故,或許是翁婿間財產(chǎn)糾紛,又或是其他別的原因,總之,女兒鼓動村中農(nóng)戶拒繳租子,并上衙門狀告父親許文隆“招兵買馬,集草存糧”的謀逆之罪。官員感到不可思議,詢問:“這可是殺頭之罪,為何幫著夫家狀告親生父親,實在是不孝。”女兒反問:“脫衣見夫,穿衣見父。誰親?”官員聽了個明明白白,“豎旗吃飯,騎馬收租”于是變成“招兵買馬,集草存糧”。證據(jù)確鑿,官府判許文隆砍頭之罪。古時子女可替父頂罪,許文隆的一個兒子便主動頂替父親,被砍了頭。許文隆為此事氣得吐血,終日纏綿病榻,沒過兩年,便也過世了。許氏家族以此為戒,從此,麥朱村與仙富村李姓人家互不通婚,直至今日。

風水寶地前的六級石階

失去主人的房屋,日漸殘破

涼亭修繕一新,卻沒了往昔熱鬧

“書箱十八擔”和“七星照井”

村中有座文昌祠,只有一個小院落,一間小廳堂。推開門,一股腐朽的氣息撲面而來,因為長期閑置無人修繕,祠內破敗不堪,一只極大的舊時木桶,搭上幾塊木板,便充當了祭臺。幾只锃亮的新式小香爐、小燭臺,以及紅艷艷的蠟燭,倒是給文昌祠增添了些許生氣。

老人們回憶,文昌祠始建于麥姓祖先建村時期,供奉“文昌帝君”。文革期間破四舊,祠里的神像被全部毀掉,如今只剩下蛛網(wǎng)遍布的神龕,而圍墻內一棵蒼翠欲滴的樟樹卻依舊固守陣地、迎風而動。文昌祠是村里的私塾,出過許多讀書人,麥朱村的讀書子弟在十里八鄉(xiāng)非常有名氣,有“書箱十八擔”之美名,麥朱村曾被譽為“秀才村”。

據(jù)說,村里有風水寶地,為“七星照井,玉帶纏腰”。在天氣明朗的夜晚,7顆最明亮的星星會倒映在水井中,給村里人帶來好運氣,所以麥朱村人丁興旺、人才輩出。后來,遭到外人嫉妒,被偷偷破壞掉井中風水之后,連刮7天7夜的干臺風,沒有雨水,只有漫天的風沙淹沒整口水井。從此,麥朱村人口逐漸減少,讀書人也漸漸變少,“秀才村”名不副實。一直到1978年,村里出了個留美大學生許慶樂,全村人敲鑼打鼓地歡送他。大家戲稱:“小坑出了只大螃蟹。”

村民介紹,通往風水井的石階共有18級,如今只剩下6級石階供村民往來行走。據(jù)說那口水井就埋沒在村前野草橫生的沙地下,還是有可能找出來的。

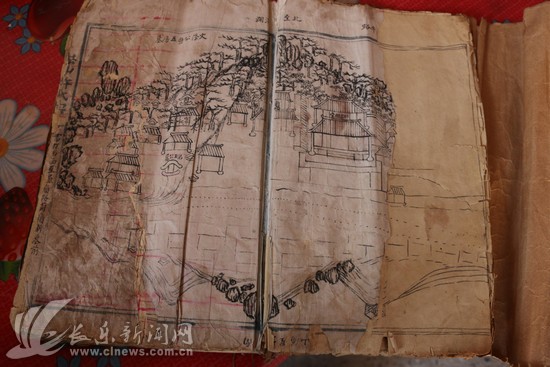

許老伯珍藏的許氏族譜

穿越數(shù)百年時光的族譜

皇帝勒贈的石碑

百年族譜,麥朱傳承

麥朱許氏已經(jīng)傳承數(shù)百年的舊族譜和前幾年剛排版印刷的嶄新族譜,現(xiàn)如今都在村民許老伯家保存著。老伯小心翼翼捧著舊族譜,生怕弄壞,輕輕翻開來,只見族譜紙質發(fā)黃,四邊磨損厲害,參差不齊,可以看出紙張數(shù)次修補裝裱的痕跡,上面用毛筆工整地謄寫出許氏一族的前世今生。許老伯講,這只是許氏家族一個分支的族譜,總譜已在一次火災中燒毀。老人介紹,許家在麥朱村已經(jīng)傳承24代,而麥氏一族繁衍11世的所有歷史已經(jīng)灰飛煙滅,無從考證。

每年“祭冬”時節(jié),搬遷他鄉(xiāng)的村民便會回村祭祀祖先,老人們跪在祖先牌位前念念有詞:“麥公麥婆許家傳。”意思是不忘麥姓祖先。這也是為何村民全姓許,村名卻為“麥朱”的緣故了。

通往村民家廟“真武殿”路邊,有一塊墓碑掩映在草叢中,上刻:“皇清 勒贈 武毅大夫君玉許公之墓”。族譜記載:許君玉,又名許叔章,少聰敏,奮進從戎。康熙六十年(1721年)間,同統(tǒng)領王紹帶兵往臺灣平朱一貴叛亂有功,授汀村奮武郎,駐防福州。后在歸化六年,再調寧化,十三年俸滿,乾隆皇帝賜緞一匹。乾隆六年(1741年)補桐山守備,在任十二年,填任游擊。在御箭亭陪乾隆皇帝射箭一枚,即授連江營游擊,在連江六年,以老乞休。

麥朱許氏先祖由閩清縣遷至梅花鎮(zhèn),后又搬至漳港鎮(zhèn)柯峰村,最后定居嵩山(麥朱山)麥朱村,生息繁衍。清朝中期,許氏人口發(fā)展300多戶,1000余人,現(xiàn)有100多戶,300多人。現(xiàn)代文明的高度發(fā)展,生活充滿多樣化,偏僻單調的小村莊已經(jīng)遠遠不能滿足村人的需求,越來越多的人搬遷出去,尋找自己的出路。

目前,村里常住人口還有100多人,多為耄耋老人。“有本事的人家全搬走了,留不住,現(xiàn)在,連村里的田地都是租給外地人來種。不知道后代子孫還會不會記得這個祖輩生活過的地方。”許大哥有點迷茫:“大家都不想在老家蓋新房,就連禮堂也因資金籌措問題半路停工。”他指了指那座蓋了一半停工的禮堂,那是村里最新的建筑,鮮艷的紅色磚墻背靠綠樹成蔭的麥朱山,周圍是古樸的老房子,顯得異常格格不入。

夕陽西下,麥朱湖一片寧靜。謝婆婆顫巍巍地拄著拐杖目送我們離開,我們朝她揮揮手,以示作別。

(記者 陳燕琴 陳雪銀)