蔡夫人廟

梅花古城廣場

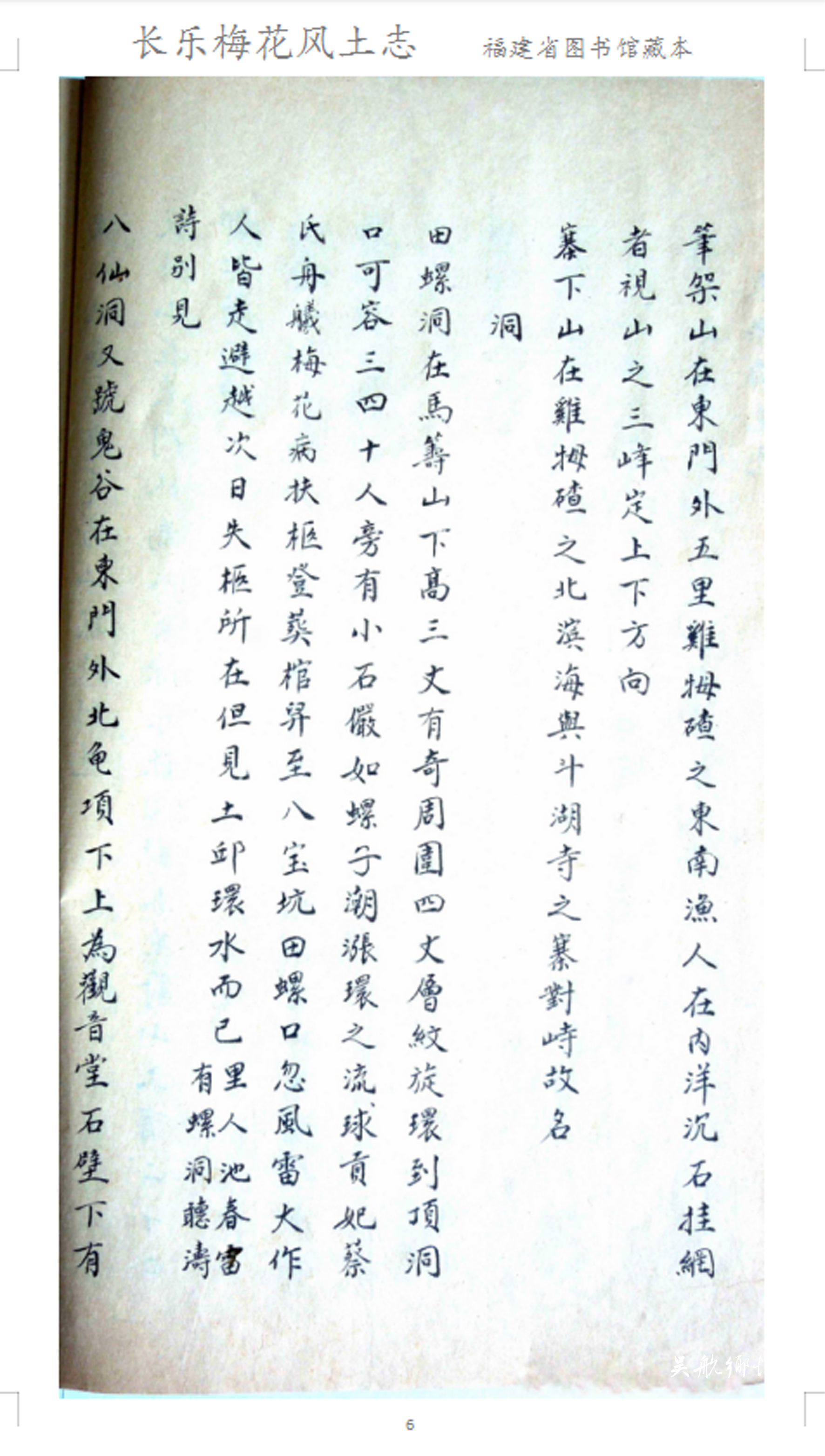

《梅花志》中關于田螺洞的記載

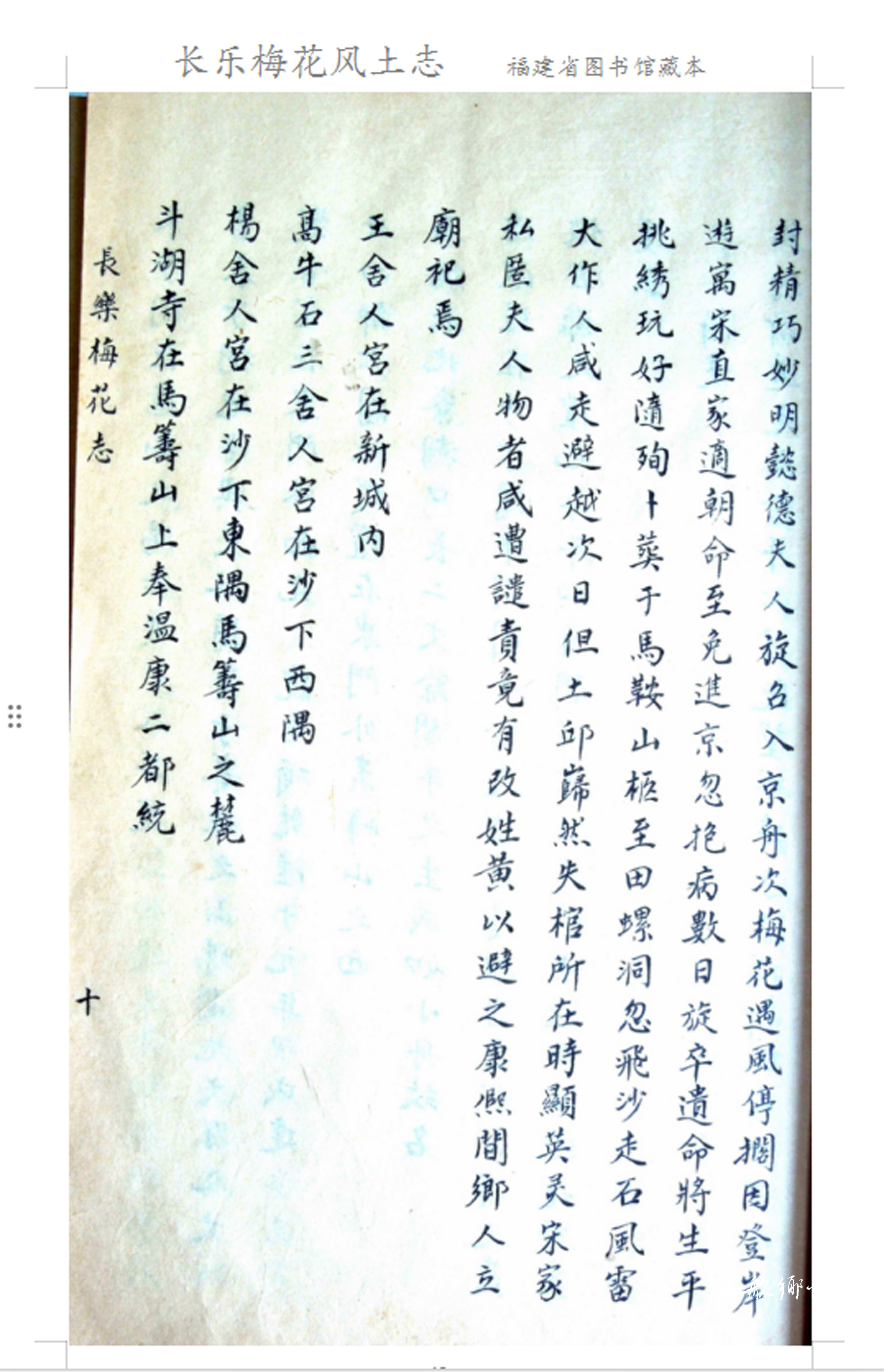

《梅花志》中關于蔡夫人的記載

梅花紅裙刺繡技藝非遺傳承人劉琴琴

田螺洞

長樂梅花位于閩江口南岸,自古以來就是軍事重鎮(zhèn)。宋元時設有巡檢司,明洪武二十年(1387),江夏候周德興在閩江口南北岸的長樂梅花、連江定海分別建造城池,設置守御千戶所,駐兵防倭,成犄角之勢拱衛(wèi)福州城。

琉球王國是位于中國東南太平洋中的一個島國,洪武五年(1372)正月,明太祖派楊載出使琉球,“以即位建元詔告其國。”琉球國中山王察度遣弟泰期等隨楊載入明朝貢,與明朝正式建立藩屬關系,直至清光緒五年(1879)。

明初實行嚴厲的海禁政策,“不許片板下海,不許片貨入番。”獨與琉球有貿(mào)易關系,并在泉州設福建市舶司,專管琉球朝貢貿(mào)易。由于福州在地理上與琉球較泉州近,就成了琉球人往來貿(mào)易的首選港口。為了便于與琉球通商貿(mào)易,明成化八年(1472)福建市舶司移至福州,福州也就成了專通琉球朝貢貿(mào)易的口岸。中國冊封琉球使團每次都在福州造船及招募使團人員等,福州成了冊封使團的起程和返航地點。而長樂梅花因處閩江出海口,也因此成了冊封使團的主要開洋地和琉球朝貢貿(mào)易的重要港口,明朝成化之后的歷次冊封使團都是從梅花港開洋。清道光版《梅花志》載:(梅花)“上通江浙、下通廣東,古琉球入貢由梅江入口。雖長邑之邊疆,實閩省之咽喉也。”記載福州往返琉球航海線路的明代手抄本《順風相送》也載有“正南風,梅花開洋,用乙辰取小琉球(今臺灣),用單乙取釣魚嶼(釣魚島)南邊……用甲卯針取琉球為妙。”萬歷七年(1579)冊封琉球副使長樂人謝杰在其所編的《琉球錄·撮要補遺》中也載有“按琉球必自福州梅花所開洋,風順七晝夜至,否則淹淹旬日外,未必也。”萬歷三十四年冊封使夏子陽在其所編的《使琉球錄》中同樣也有“按琉球必自福州梅花所開洋,風順六七晝夜至,否則掩蕩且踰旬矣。”

冊封使郭汝霖、蕭崇業(yè)、夏子陽等更在各自所編的《使琉球錄》中,記載有從梅花開洋的具體時間,分別是:嘉靖四十年(1561)“五月二十九日至梅花開洋”、萬歷已卯年(1579)“五月二十日從梅花開洋”、萬歷三十四年(1606)“五月二十四日黎明從梅花開洋”。而萬歷七年冊封使蕭崇業(yè)和副使謝杰則以《梅花開洋》為題各賦七律一首互相唱和:

月吐青山倚艦樓,

為馳王事度仙舟。

槎隨博望從今日,

雨罷扶桑定晚秋。

艙外云飛星欲動,

洋中濤起地俱浮。

遙知天路行應遠,

記得君平說斗牛。

蕭崇業(yè)

仙崎渡口水飛樓,

十丈青蓮太乙舟。

風笛數(shù)聲江閣暮,

梅花五月海門秋。

天高北極星辰轉,

地坼南溟日夜浮。

此去若過烏鵲渚,

好將消息問牽牛。

謝杰

梅花港不但是明朝琉球冊封使團的重要開洋地,梅花城的許多軍民更直接參與了歷次對琉球國的冊封活動。梅花因地處海濱,民眾多以海為田,行船駕舟,輕車熟路。對周圍海路情況駕輕就熟,每次冊封使團在福州一帶招募隨行船員、水手、雜役等,梅花千戶所的軍民就成為理想的選擇。這在陳侃、蕭崇業(yè)、謝杰和夏子陽等人編的《使琉球錄》中都有所記載。陳侃《使琉球錄》中有“其次如福清、如長樂、如鎮(zhèn)東、如梅花所者,亦皆可用。”蕭崇業(yè)錄用人一節(jié)中載有:“總甲四名、繚手十一名、車手十四名、櫓頭十七名,俱鎮(zhèn)東、定海、梅花所軍。”夏子陽也在用人一節(jié)中載有:“余乃用中軍百戶林鳳鳴之議,選鎮(zhèn)東衛(wèi)及萬安、梅花所、定海所軍共六十二名代之。”“其貼駕軍梢并總甲四十七名,即鎮(zhèn)東、萬安、梅花、定海扶艕軍也。”萬歷七年(1579),冊封副使長樂人謝杰在其所編的《琉球錄·撮要補遺》中敘述最為詳細。“伙長諸役雖多用漳人,而福人亦不可盡棄,以其各有所用也。如萬安、梅花、定海各所軍,當事者初欲概革、余爭之力、乃得存梅花、定海而獨革萬安。后歸至臺洋、阿班等稟曰‘過洋事畢矣,此后礁之有無、水之淺深,某等皆不知。’吾輩愕然,忽梅花、定海諸軍躍出曰:‘某等幼時隨父兄釣魚于此,其夷險備知之,從此抵家,萬萬可保無虞。’余嘆曰:‘誤矣,誤矣,設使當時不挾此二軍,此行今將安歸乎!’大都海為危道,鄉(xiāng)導各有其人,看針、把舵過洋,須用漳人,由閩以北熟其道者,梅花、定海人。”“兵不貴多、貴精,船中擇漳人須試其諳于過洋者,擇梅花、定海人須試其諳于閩浙海道者。”由以上記載可知,這些為數(shù)眾多的梅花、定海等衛(wèi)所的軍民,雖然是一些下層船員、水手、軍士、雜役等,但因他們對閩浙海道的熟悉,都是歷次冊封使團必不可少的。雖然他們在有關記載中沒留下姓名,卻為中國與琉球數(shù)百年的交往史作出了重要的貢獻。

清人何求在《閩都別記》第二七四回“救白鷺蔡茁得奇報,湊一寶太監(jiān)始回朝”里寫,明永樂年間,鄭和、王景宏、侯顯等三太監(jiān)奉旨出京,到福州長樂縣吳航頭候風下西洋。候風期間,一面設廠造船,一面招聘船員。適有個長樂梅花鄉(xiāng)人趕來報了名。此人姓蔡名茁,獲準上船,過了一段時間,隨船出發(fā),泊在琉球附近大海的一個孤島邊,蔡茁忽然渾身發(fā)癩,遍體起泡,將至于糜爛。鄭和知道后說:“此病稱麻風,當時無藥可醫(yī),而且最易傳染。若傳染開來,全船人將無一幸免。”鄭和正無計可施。蔡茁說:“小人愿留在此島,聽天由命,免得大家一起受罪。”后來蔡茁在孤島上為救一群小白鷺而殺了一條大蟒蛇,食用蛇肉后治好了自己的麻風病。冬去春來,過了一年,忽有一陣大風,把一艘大船吹到孤島邊來。蔡茁認出是明朝的寶船,大喊著:“鄭大人,鄭大人,快把蔡茁帶回長樂去!”于是蔡茁又隨鄭和船隊回到了福州。第二七五回“鄭和釋長樂縣儒士,蔡茁為琉球國世臣”寫蔡茁回來后把蛇肉等島上的寶貝通過鄭和等人呈獻給永樂皇帝。皇帝大喜,下旨,著蔡茁為永樂年間“閩人十八之首,赴琉球定居。”自此,蔡茁定居琉球的九米村,成為該村蔡姓的始祖,琉球王尚巴志還委任其為大夫。第二七六回“永樂帝遣使封中山,蔡姑婆回閩遇臨水”寫蔡茁在九米村傳了十余世。有個叫蔡金城的后裔,官耳目大夫,生有女兒叫蔡紅亨,才十六歲,精于琉球的刺繡工藝。她執(zhí)意要回長樂梅花尋根認祖,并在梅花接上了族譜。因為她的輩分高,所以梅花鄉(xiāng)人都稱她為蔡姑婆。蔡姑婆在梅花期間,教習當?shù)貗D女繡花描圖,又傳授琉球醫(yī)術。留下了蔡姑婆在梅花田螺洞得道成神的故事。

《閩都別記》雖然是以章回小說形式描寫福州地區(qū)自漢至唐、五代,歷經(jīng)宋、元、明、清的社會生活,但從全書四百零一回的總體內(nèi)容看,其以福建古代歷史為大背景的寫法卻仍隱約可見,各個朝代的一些重大歷史事件或多或少都成為其背景襯托內(nèi)容。如漢初的閩越王治閩、唐代的常袞設鄉(xiāng)學、黃巢入閩、五代閩王王審知及其家族的興衰和骨肉相殘的歷史、宋代蔡襄建造洛陽橋、元代行省郎中柏貼穆一門死節(jié)之事、明代鄭和下西洋、閩人三十六姓入琉球等史實、明末清初鄭芝龍、鄭成功的抗清活動、耿精忠叛亂等,在書中都可見到。保存了大量的歷史資料,可補正史、方志的不足,書中所描寫的一些故事傳說在現(xiàn)實中都能找到其相關的依據(jù)及來源,是研究福建地方史和社會學、民俗學及語言學的重要參考資料。

梅花同樣也有蔡茁攜族人遷徙琉球國、蔡夫人傳藝梅花城的動人傳說以及相關的田螺洞和蔡夫人廟等歷史遺跡。蔡夫人,姓蔡名紅亨,是明初賜琉球“閩人三十六姓后裔”。其父蔡金城,為琉球國耳目大夫,明萬歷年間向萬歷帝進貢親手繡制的龍袍,在梅花登岸,因病滯留梅花,認梅花蔡氏為同宗,因輩分大而被后輩尊稱“琉球姑婆”。她在梅花傳授精湛的刺繡手藝,使“梅花神繡”名聞遐邇。蔡紅亨病逝于梅花,得道于田螺洞,明萬歷帝封其為“精巧妙明懿德夫人”。梅花民眾建廟奉祀,稱為蔡夫人廟或姑婆宮。另有傳說蔡紅亨在琉球時曾夢見神人在其掌中寫“東涌起風沙,得道在梅花,羅白與金舍,相逢總一家”。后被福州陳靖姑收為徒,傳授法術,專門從事海上救難等。這在《長樂縣志》《梅花志》以及清人何求的小說《閩都別記》和琉球《蔡氏家譜》中都有相關記載。上世紀八十年代,日本《沖繩時報》曾組織上百人考察團專程到梅花探訪有關蔡夫人的歷史遺跡。如今,蔡夫人的信仰傳播到福州、閩南、臺灣及海外各處,在閩臺沿海有眾多的信徒,在臺灣被民眾親切地稱為“蔡媽”,是臺灣僅次于媽祖的民間信仰之一。

歷盡滄桑的梅花古城見證了琉球王國與中國長達五百余年的藩屬關系,在中琉之間長期的政治交往、文化交流、貿(mào)易交通等方面起了重要的窗口和橋梁作用。而與中琉關系密切相關的梅花古城、蔡夫人廟和田螺洞等歷史遺跡,是研究中琉關系不可缺少的實物資料,與《順風相送》《使琉球錄》等歷史文獻相印證。