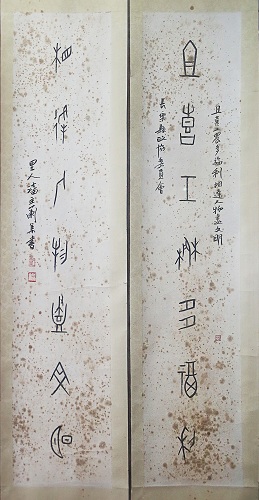

潘主蘭(1909-2001年)祖籍我市三溪,當(dāng)代著名的書(shū)法篆刻家,畢生致力于甲骨文字的研究實(shí)踐,創(chuàng)作了大量的甲骨文書(shū)法作品。市博物館三賢堂,就陳列著潘先生的甲骨文書(shū)法作品:“且喜工農(nóng)多福利,相逢人物盡文明。”

甲骨文是距今三千多年前的中國(guó)最早古老文字,甲骨學(xué)卻只有100多年的歷史。1899年殷墟甲骨文的發(fā)現(xiàn),為書(shū)法增添了一種全新的字體,為書(shū)法創(chuàng)新開(kāi)拓了新的視野。將甲骨文引入書(shū)法藝術(shù)領(lǐng)域、開(kāi)風(fēng)氣之先者,最早是研究甲骨文字學(xué)的專家學(xué)者。羅振玉、王襄、葉玉森、丁仁及清末民初的許多書(shū)法家在這一領(lǐng)域做出了開(kāi)拓性貢獻(xiàn),而潘主蘭的甲骨文書(shū)法代表了六十多年來(lái)在這個(gè)領(lǐng)域的新成果。

潘主蘭在上世紀(jì)80年代曾多次指出:“如何用筆墨在紙上寫(xiě)出契文的意趣,表現(xiàn)甲骨文瘦硬勁健的筆致和大小、斜正、疏密及錯(cuò)落有致的形體與構(gòu)圖關(guān)系,在書(shū)法界仍是一個(gè)較新的課題。”他以自己特有的眼光和見(jiàn)解去把握甲骨文的書(shū)寫(xiě)規(guī)律,原汁原味地展示甲骨文的形體,以筆代刀,將瘦硬鋒利的契刻韻味用長(zhǎng)鋒羊毫展示在紙上,體現(xiàn)刀刻的韻味,還原甲骨文的本來(lái)面目。

“且喜工農(nóng)多福利,相逢人物盡文明。”欣賞這一副對(duì)聯(lián),不妨從釋讀對(duì)聯(lián)中的甲骨文字開(kāi)始。

上聯(lián)“且”字的象形,有多種說(shuō)法,我傾向于說(shuō)它像是神主牌位,諸如先考妣諱某某之神位,所以牌位代表祖先,且字也就是祖先之祖的本字,卜辭也是且、祖不分的。

“喜”字是鼓的象形,中間一面大鼓,放在支座上,鼓上還插有稱為“羽葆”的飾物。逢喜慶之事,常鼓樂(lè)喧天,鼓聲熱烈歡快,因此甲骨文以鼓形為歡喜之喜,支座下再加個(gè)表示置禮器的“口”形。

“工”字是矩尺之形,后世的手工業(yè)都離不開(kāi)矩尺。商周時(shí)代把朝中百官也叫做“百工”,人有了矩尺,可以經(jīng)天緯地。

“農(nóng)”字的寫(xiě)法有“農(nóng)、辳”,下部為“辰”,是蜃(蚌)的象形。在鐵器出現(xiàn)以前,堅(jiān)硬鋒利的蚌殼是極好的工具,曾廣泛用于農(nóng)業(yè),使用蚌殼做成的蚌鐮收割農(nóng)作物。甲骨文“農(nóng)”字,像蚌鐮在禾苗間耕作的形態(tài),泛指農(nóng)業(yè)。

“多”字是兩塊切成方塊的“肉”相疊,意為“多”,古人吃肉不易,有肉吃可見(jiàn)錢(qián)“多”富有。現(xiàn)在生活水準(zhǔn)提高了,以講究健康飲食為時(shí)尚。

“福”字,是一壇“酒”傾于“示”上,這是以酒祭神的象形。古人以酒為美味,認(rèn)為神明也愛(ài)喝酒,以酒敬獻(xiàn)于神明,類似于今天“酒杯一端,政策放寬”,神明就會(huì)降下福祐于人,人也就能得到幸福。

“利”字是以刀割禾的象形。甲骨文中還有一個(gè)字形,從禾從刀從手從土,表示一手持禾—手持刀,在地里割禾,生動(dòng)再現(xiàn)了農(nóng)耕時(shí)代先人耕種收割、從土地上收獲取“利”的生活場(chǎng)景。

下聯(lián)“相”字,甲骨文中還有一種上木下目的寫(xiě)法,活脫脫像一個(gè)木匠,閉上一只眼,用另一只眼睛瞄著一根木條,看看是否平直。“相”字所表現(xiàn)的就是這個(gè)木工動(dòng)作,有仔細(xì)看的意思。《說(shuō)文解字》謂“相,省視也”,省視自然要面對(duì)面地看,又引申出相互之義等等。

“逢”字,從彳從夆,腳在路上從外向內(nèi)行,豐標(biāo)聲,本義是相遇。

“人”字是側(cè)身而立的人像。

“物”字從牛從勿,勿的象形是刀的末端刺田起土,土色非一色,引申為雜色,字從牛,故物本義為雜色牛。卜辭有“丙申卜,行,貞:父丁歲物,在五月。”說(shuō)的“物”用作祭牲,為雜色牛。

“盡”字是“盡”字草書(shū)的楷化。“盡”字上部為聿,本是以手執(zhí)筆的形狀,在這里表示手拿一把刷子。下部為皿,表示裝東西的盛器。合起來(lái)像人正在刷洗鍋碗,表示飯已經(jīng)吃過(guò)了,什么都沒(méi)剩下,就“盡”了。

“文”字,像一個(gè)人前胸或后背有紋身,隸定為文,其本義就是花紋之紋。歷代典籍都有記載,古人有“斷發(fā)文身”的習(xí)俗。引申為文字、文化。最初的“文化”是動(dòng)態(tài)的,就是用優(yōu)秀的思想品格去改變不怎么“文化”的人,所謂“文而化之,化而成習(xí)”。

“明”字,從日從月,本意是光明。左右位置可以互換,弦月都是彎向中間。該字也寫(xiě)作“朙”,左邊圓形圖案楷化為“囧”字,像一張皺著八字眉、張著大口的人臉,現(xiàn)在已經(jīng)被賦予窘迫、郁悶、悲傷、困惑、無(wú)語(yǔ)等等意思。“囧”字本意為“窗牖”,像窗戶中有光透入,有明亮、光明的意思。“明”字的象形,更是李白“窗前明月光”的意境,或者梁實(shí)秋寫(xiě)《雅舍》“直到興闌人散,歸房就寢,月光仍然逼進(jìn)窗來(lái)……”那樣的味道。

潘主蘭甲骨文書(shū)法從臨摹至創(chuàng)作,歷時(shí)60余年,心摹手追,自成風(fēng)格,并以深厚的國(guó)學(xué)功底將可識(shí)僅千余字的甲骨文集為詩(shī)文。《集龜文》跋云:“寫(xiě)甲骨文不難,集字難”。1985年,他在《談甲骨文書(shū)法》中說(shuō)道:“甲骨文已釋定之字不為多,我曾把幾種甲骨類書(shū)里彼此不互見(jiàn)的字摘錄出來(lái),不管其字有無(wú)爭(zhēng)論,我考究同意的,予以采用。又于各家書(shū)中未經(jīng)考釋而列為存疑、待考、待問(wèn)、附錄之字,時(shí)加尋繹,只要不違戾‘六書(shū)’,不臆造,不武斷,也不妄自菲薄,老老實(shí)實(shí)地?fù)?jù)形釋義,反復(fù)參稽,不能不許我‘千慮一得’。”這段話最能體現(xiàn)潘先生的嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)態(tài)度。

(記者 歐有志)