在長樂宏闊的大地上,玉田村宛如隱世古村,它是當(dāng)?shù)刈钤绲母锩蠀^(qū),尊賢重教,古有遺風(fēng)。

佇立村中的鄭氏宗祠,攬文韜武略,負(fù)朗朗乾坤,其耕讀傳家的祖訓(xùn),堅毅頑強的家族風(fēng)骨以及澎湃著大愛的紅色基因,都令后人為之景仰。

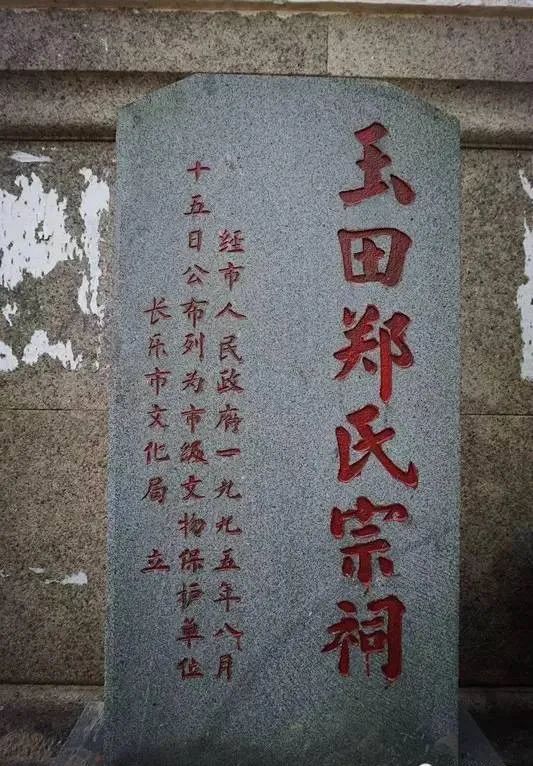

1995年8月,玉田鄭氏宗祠被列入長樂市(現(xiàn)長樂區(qū))文物保護(hù)單位,成為紅色旅游景區(qū)。

奉先思孝 古祠煥新生

鄭氏宗祠始建于明萬歷年間(1573-1620),最初規(guī)模較小,只有四扇三間,清乾隆年間得以擴建。嘉慶十七年(1812)在鄉(xiāng)紳鄭子御的倡議下,時任族長鄭孟庭授意由鄭子御主持重建,當(dāng)?shù)馗患澿嵶訔澋热思娂娍犊饽也⒎e極出謀獻(xiàn)策,至道光元年(1821)終于竣工。后宗祠又經(jīng)數(shù)次修繕,面貌煥然一新,但又流淌著古色古香的韻味。

它延續(xù)著清代南方建筑的獨特風(fēng)格,坐西北向東南,屋宇呈長方形狀一字排列,面闊18.28米,深45米,青磚黛瓦,飛檐翹角,四面圍以風(fēng)火墻,頗具氣派。

主體建筑為杉木六扇五間,硬山屋頂,穿斗式結(jié)構(gòu),梁枋上雕刻花草,格調(diào)高雅。

大門正中間嵌一青石,題寫著“鄭氏宗祠”四個大字,筆力雄健。上邊是“奉先思孝”的橫匾,輔以二十四孝圖灰塑;左右拱形門上方分別鐫刻著“入孝”“出悌”字樣。

宗祠遵循中國傳統(tǒng)的中軸線對稱格局,建有門樓、插屏門、回廊,古樸雅致。前中后三天井,有序且莊嚴(yán),寄天地氣場相通、天人合一之意。它既是鄭氏家族祭祀先人、崇仰賢德的場所,又承載著對后人“潤物細(xì)無聲”的教化作用。

追遠(yuǎn)思源 千枝歸一本

鄭氏源于姬姓,遠(yuǎn)祖為鄭桓公,福建鄭氏有來自滎陽,有來自固始,玉田的鄭氏究竟繁衍自何支,有待確鑿史料佐證。

族譜上僅可知“自固始入閩,支分派別,由唐迄今”。但宗祠大廳的柱聯(lián)“滎陽遷閩都繁衍千秋世澤;鐘門移玉瀍(即今玉田)志振萬代冠裳”又另有深意。都說天下鄭氏出滎陽,周宣王分封的鄭國,其王室滅國后以鄭為姓。東晉永嘉年間,“中原版蕩,衣冠南渡”,鄭桓公的第四十世子孫龍驤將軍鄭昭入閩,為鄭姓入閩始祖,其后裔多居福州一帶,故稱“滎陽遷閩都”。

在鄭氏宗祠的一進(jìn)大廳,懸掛著“鐘門世裔”巨匾,表明玉田鄭氏源于平潭鐘門澳。

玉田鄭氏的肇基祖叫鄭遂良,生于元世祖至元二十四年(1287)。遂良公父母早亡,有手足三人,遂良公居長,次弟名松林,三弟名松欽,因居地平潭鐘門澳環(huán)境惡劣不宜耕種,生活窮困潦倒,便立志外遷以求重振家聲。遂良公于元仁宗皇慶元年(1312)遷至閩邑欽仁里玉瀍鄉(xiāng)巷頭南廳(今長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)玉田村),故稱“鐘門移玉瀍”。后人于此定居繁衍至今已七百多年,傳有二十多代,子孫三萬余丁,詩禮傳家,已成玉田望族。

現(xiàn)今玉田村一年有兩次祭祖活動,分別是正月十六祭春,冬至日祭冬,有追遠(yuǎn)睦族之意。

2016年的祭春典禮,四百多位鄭氏后人齊聚鄭氏宗祠,其輩分從“子、希、文、永、孝、思、朝、邦、大、用”直至“允”,最年長者83歲,最年幼者不過9歲。鄭氏十一世同堂,枝繁葉茂,不僅長樂僅有,亦是世所罕見。

祥瑞滿堂 宗德衍家聲

步入宗祠,迎面“福”字屏門,前座廳堂為六扇五柱,回廊環(huán)繞,廳堂后中央有六扇鏤花屏門,細(xì)木刻制影字“忠孝禮義”“長發(fā)其祥”和“壽”。

廳堂廂房前后八扇古門上雕刻“花開富貴”“竹報平安”聯(lián)句。大廳兩邊墻上彩繪鄭恒公立國和鄭康成帶履見駕壁畫以及四幅“榮華富貴”圖案。廳后懸掛著“家風(fēng)、家訓(xùn)、家規(guī)”的牌匾,告誡后人要遵循詩書禮儀,立志、修身、立德。廳后走廊兩邊墻上分別繪畫“松鶴圖”和“金鹿圖”,祥瑞滿堂,古韻十足。

過天井上臺階,后座廳堂正面梁枋上掛著一面鎏金匾額,上書“十葉敘序”四個大字。

這是光緒三十三年(1907)內(nèi)閣大學(xué)士、太子少保陳寶琛受姻眷兄鄭子棟邀請,惠臨鄭氏宗祠參觀時,為祝賀鄭家十代同堂的題贈,現(xiàn)存的這一匾額雖為仿品,但也意義非凡。

主祠廳正中三個神龕供奉著鄭氏列祖列宗的神牌,莊嚴(yán)肅穆。神主龕上方懸掛“帶草堂”匾額,左右神龕分別木刻“麒麟抱旗”和“雙獅戲球”。龕前兩側(cè)六扇鏤花門,刻“科甲連丁”和“蟠桃赴宴”。大廳堂左廊壁上鑲立大理石碑志,上刻“本宗世系”和“宗祠簡譜”,以及族賢獻(xiàn)資名次。右廊壁上繪“玉田村全景圖”畫,游廊兩邊墻壁分別是“鄭和下西洋”“鄭成功收復(fù)臺灣”彩圖。廳兩側(cè)廂房刻有花鳥圖案,雕工精湛優(yōu)美。

耕讀傳家 古今盡風(fēng)流

宗祠里懸掛著進(jìn)士、解元、文魁、武魁、會魁、選魁、法學(xué)士等牌匾有二十余面,盡顯文韜武略,熠熠生輝。

據(jù)《長樂六里志》記載,原玉田鄭氏祠堂內(nèi)有聯(lián)句曰:“偉績遍象、賓,三十載經(jīng)綸,西粵仰清勤大尹;雄才冠曹、謝,數(shù)百篇著作,南閩推風(fēng)雅名宗”,上聯(lián)指的是鄭日新,嘉靖乙卯舉人,授嚴(yán)州壽昌知縣,松江府通判,象州、賓州知府。《八閩通志》有傳,按象、賓二州俱隸廣西,故有“偉績遍象、賓”“西粵仰清勤大尹”之句。下聯(lián)指的是鄭邦祥,少年時博極群書,擅書畫篆刻,詩稿甚多,與名士謝肇淛、曹學(xué)佺等交游,并娶謝肇淛胞妹為妻,其詩采入《十二代詩選》。聯(lián)中“曹、謝”指的就是曹學(xué)佺、謝肇淛。

后座中柱有副楹聯(lián)“玉田衍派先祖貽香字毓成兄弟侄三進(jìn)士;帶草名家后昆繼武熏陶就姑姐妹九詩人”,道出玉田鄭氏文風(fēng)之興盛。鄭善述是鄭邦祥的孫子,康熙二十九年(1690)中舉人,康熙四十六年(1707)出任河北固安縣知縣,著有《青氈集》、《敬收堂詩文》。而鄭善述的長子方城、三子方坤、長孫天錦,個個飽讀詩書,著述不輟,有著“同胞三進(jìn)士”之榮耀。鄭氏閨秀巾幗不讓須眉,知書達(dá)理,精通文墨,有詩作流傳于世,享有美譽的“姑姐妹九詩人”之雅稱。

鄭氏后裔秉承耕讀傳家的祖訓(xùn),英才輩出,據(jù)記載明清時期便有知府四名,知縣六名,進(jìn)士五名,舉人十名,秀才一百一十名。在現(xiàn)代,鄭氏家族依舊文脈賡續(xù),生生不息。

紅色搖籃 丹心譜春秋

光前裕后,鄭氏宗祠既是玉田鄭氏宗族子弟接受啟蒙文化教育的場所,又是玉田地區(qū)農(nóng)民革命的搖籃。

1913年,鄭應(yīng)霖借用鄭氏宗祠作校址,創(chuàng)辦玉田中心小學(xué)的前身——“閩侯第八區(qū)私立第一國民學(xué)校”,近百年來培養(yǎng)了大批人才。

1927年底,中共福州市委派鄭乃之等人以教員身份作掩護(hù),在此創(chuàng)辦成人夜校,積極幫助農(nóng)民學(xué)習(xí)文化知識的同時還耐心向他們宣傳革命真理,并在農(nóng)運培訓(xùn)班培訓(xùn)的骨干中發(fā)展共產(chǎn)黨員,鼓勵他們發(fā)動群眾組織農(nóng)民進(jìn)行抗租反霸斗爭。1928年4月,鄭氏宗祠和桃源支祠同時成立了中共長樂第一支部,掀起了長樂第一次革命高潮。

現(xiàn)如今,玉田鄭氏宗祠的紅色文化及鄉(xiāng)愁文化交相輝映,宗祠中習(xí)俗活動十分豐富,已經(jīng)成為培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)的精神文化家園,是當(dāng)?shù)匾粡埪糜涡旅?/p>