一、

家鄉(xiāng)漁鎮(zhèn)梅花的蟶子每到豐收時節(jié),我都因居北地而無有口福。想念它時,我就在腦子里搜羅它的味道和各式吃法,聊慰口腹之欲——

蟶肉肥嫩且甜津,有人叫它“海中人參”,在中國的浙江等地,它也有“西施舌”之稱(但在家鄉(xiāng),“西施舌”指海蚌)。蟶子怎么吃?老酒燉蟶最宜取鮮,做法也簡宜——取一個大碗,將蟶子挨個碼放其中,碼得密密匝匝,澆上料酒或白酒,坐到鍋里燒水蒸,一刻鐘就可聞得蟶肉香。吃法也宜粗暴,打開殼子,將整條蟶肉放入嘴中,大口開嚼,不必顧及汁水迸濺壞了吃相。因為加了酒,吃多了有微醺感,更添幾分爽快。

鹽焗又是一法。先要用手擠壓蟶殼,把蟶肉里的水擠干了,再將脫了水的蟶子放入燒干的鍋中,灑上許多的鹽,干燜片刻,揭蓋即咸香撲鼻。

對于個頭小或者殼已殘破的蟶子,則可剝出蟶肉做食材。抱蛋是一種做法,油鍋燒得滾燙,下料爆炒。蟶子肥嫩,雞蛋嬌黃,顛幾下勺,就可起鍋。撒上蔥花,這道時令小菜可配得一碗白米飯下肚。還可將蟶肉加淀粉和水,和成糊狀,在熱油鍋里攤開煎了,煎成表皮焦香內里鮮肥的薄餅子,老幼皆喜。

蟶肉也可做湯。湯里加酸筍片,等水燒開,夾一筷子裹了濕淀粉的蟶肉進去,待滿鍋浮起粉白團子,加醋撒蔥花就可以出鍋了。這是一味夏天的開胃湯。

鮮的蟶子也宜作節(jié)令小吃的配料,比如春餅和夏餅。春餅多地都有,做法也相似,面皮裹豆芽菜、肉絲等物,因閩東富產海鮮,配料里就多了蟶子、海蠣等兩味海貨。夏餅是夏至時吃,將米磨成漿,漿里加上豆芽菜、肉絲、小蔥、蟶肉、海蠣等物料,淋一勺在熱油鍋里煎作餅狀,又是一種漁家人吃海鮮的心思。

我最喜的是將蟶肉用作鍋邊糊的佐料。鍋邊糊是一種海邊的小吃。怎么解釋呢?將大鍋燒得火熱,鍋內燒著滾湯,翻滾著肉絲、蝦米、青菜和各類海鮮,沿鍋邊灑一圈米漿,燙得熟硬后,拿鏟子鏟落湯中,熟米漿馬上碎成薄片,形似西北的疙瘩湯。這道小吃的精華都在湯里,蟶肉海蠣提味,鮮香勾人,饞嘴的孩子心急,囫圇吞咽,嘴皮子先被燙破了幾處。清代鄭東廓著《福州風土詩》,對蟶肉搭配鍋邊糊做描摹,詩云“梔子花開燕初雛,余寒立夏尚堪慮,明目碗糕強足筍,舊蟶買煮鍋邊糊”。

還有人家會把蟶肉剝開,曬成干,囤積而食或贈親送友。鄉(xiāng)人遠涉全球各地,此物易攜,可聊慰鄉(xiāng)愁。以前我離鄉(xiāng)時,母親也想讓我?guī)б恍┍鄙稀N曳赋盍耍@該怎么做著吃?

直到翻了清朝老饕袁枚的《隨園食單》,才知是自己不識貨了。袁枚記有“程澤弓蟶干”的做法——程澤弓商人家制蟶干,用冷水泡一日,滾水煮兩日,撤湯五次。一寸之干,發(fā)開有二寸,如鮮蟶一般,才人雞湯煨之。

蟶干煨湯,聽著妙。香菇排骨、竹蓀老鴨,或冬瓜羊肉湯里添上一二海味,下次或可試試。

袁枚寫清人如何吃蟶,還有三法,一是單炒;二是先將五花肉切片,用作料悶爛了,再將蟶肉洗凈,用麻油炒后仍將肉片連鹵烹之。還有一法,未細說,寥寥幾字,引人遐想——何春巢家蟶湯豆腐之炒,竟成絕品。

這些做法看著都新奇,非記憶中鄉(xiāng)人的做法。但腦中想象,若加辣椒姜片等爆炒,用豬肉油花兒浸潤蟶肉,或者煨嫩豆腐做湯,也要流口水的。

二、

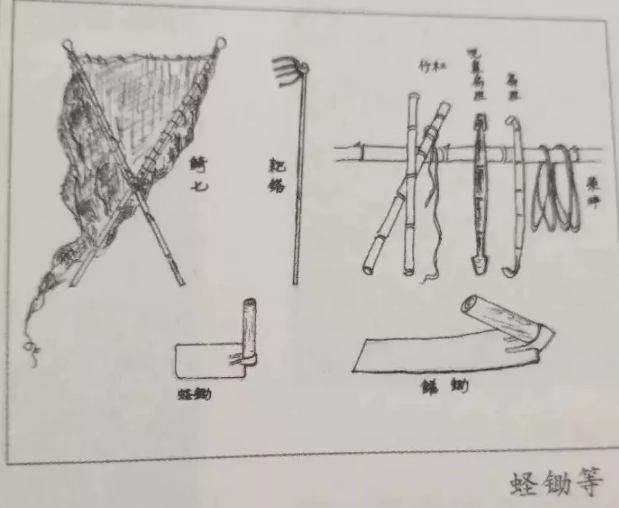

我的家鄉(xiāng)自古滬海為業(yè)。以前海上作業(yè)紛繁,除遠海、近海捕撈,還有一類是“討小海”。鄉(xiāng)人記載,這類作業(yè)大約有三十余種,和蟶有關的即有拾蟶、掘竹蟶、掘單骹蟶三種,多布于蟶埕灘涂上。

資料顯示,中國的蟶子隨播種和收獲時節(jié)不同,分新蟶和舊蟶,前者指蟶苗在一年之內放養(yǎng)長大,在7-8月采收,也稱一年蟶;若放養(yǎng)至第二年,在3-4月采收,則是后者,也稱二年蟶,有古詩寫舊蟶收成時節(jié)景象:“麥葉蟶肥客可餐,楝花鱭熟子盈盤。家家芃磨聲初發(fā),四月江村有薄寒”。

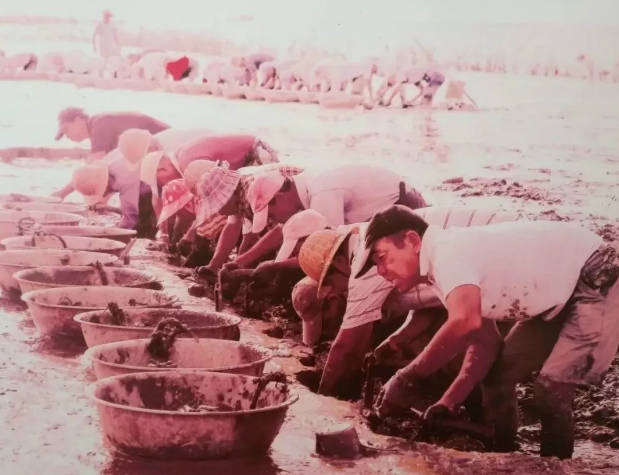

(上圖分別為:收蟶場景和鄉(xiāng)人所繪蟶鋤等“討小海”工具)

而我的家鄉(xiāng)種蟶,多是冬種夏收,有“討蟶”一說,指蟶子豐收時,蟶農乘船至蟶埕,用短柄小鋤翻泥收蟶。我訪問鄉(xiāng)賢,他告訴我,家鄉(xiāng)蟶收主要集中在立夏和端午兩個時段。小的蟶苗,除夕前播種,端午時收獲,這種蟶子性寒,喜歡鉆到溫熱的沙土深處,所以長得肥滿。蟶農挖蟶,擇個大肉肥的撿,若蟶子長得不到火候,就繼續(xù)留在土里或翻移至其他蟶田,讓它們繼續(xù)生長,過了冬,等立夏再收。

還有一種大的蟶苗,生長周期則短些,正月播種,端午到中秋時節(jié)收成。鄉(xiāng)賢說,蟶苗越小,長成后的蟶子味越鮮美,他比劃給我看,最大的蟶苗僅三分之一指甲蓋的大小。

(蟶農出發(fā)種蟶和收蟶歸來)

陸上作物收成看天公,鄉(xiāng)人討蟶同樣需祈天公作美。我的家鄉(xiāng)處閩江入海口突出處,因上游沙石沉積,沿海漁港逐年堵塞,不僅海越走越遠,灘涂面積也日漸縮減。上世紀60年代,全鎮(zhèn)有灘涂二三萬畝,可養(yǎng)蟶可種蚌蛤,但現在僅剩五千畝,因沙多,小海作業(yè)也只余養(yǎng)蟶一種。還有鄉(xiāng)人將沙灘改造為蟶埕,將土質攪碎、翻松、磨平,但這種蟶埕品質不穩(wěn),有蟶農因此連續(xù)幾年虧本。

蟶農多辛疲,撒蟶苗倒不費力,討蟶時則要腳踩濕土,弓腰翻撿,因長時勞作,常常腰背酸楚。鄉(xiāng)賢回憶,上世紀五六十年代蟶農種蟶,一天得3塊到3塊5的工資,現在漁鎮(zhèn)有蟶農三百,若是雇傭作業(yè),一天收入也只兩百元。

飽浸蟶農汗水的蟶子是鮮物,廚人多喜。清有詩云:一肩蜒戶送蟶鮮,遲曉踏沙健雙屩。入市今朝價格平,庖丁乍見爭歡躍。詩句寫的景象親切熟悉。鄉(xiāng)人背著筐簍乘船去種蟶子,收成后挑著上市場叫賣,主婦逛市集稱幾斤回家燒菜,小兒嫌蟶肚肥滿不愿多吃,和蟶子相關的這些記憶想起來都有趣。

不過在此詩中的市集,蟶鮮可能并非常物,也常起高價。在家鄉(xiāng),因養(yǎng)殖技術臻熟,此物已是四季常見的盤中鮮貨。

遙想蟶子種種,我只能在北地的深夜里咽著口水解饞了。