西式建筑吳航醫(yī)院

吳佑民(1892—1988)

在長(zhǎng)樂城關(guān)的下櫓橋附近的舊街道上有一棟陳舊的小洋樓,這個(gè)普通又不平凡的老房子,卻有著難忘的記憶。革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代,它既是救死扶傷的圣地,也是長(zhǎng)樂革命黨人以行醫(yī)為擁護(hù),秘密聚集的根據(jù)地,為長(zhǎng)樂革命做出了重要貢獻(xiàn)。在建黨95周年前夕,筆者走訪了長(zhǎng)樂市醫(yī)院書記陳美珍,根據(jù)陳美珍提供的相關(guān)珍貴史料,這些鮮為人知的故事才能為后人所知。

這棟老屋建于1937年,至今年已創(chuàng)辦80年,老屋的主人是長(zhǎng)樂西醫(yī)的引路人、共產(chǎn)黨人的好朋友吳佑民醫(yī)生。

吳佑民(1892—1988),福州市鼓山浦乾村人,幼年時(shí),父親到臺(tái)灣謀生而失去聯(lián)系。家中孤兒寡母相依為命。求學(xué)期間,受到中華基督教圣公會(huì)的培養(yǎng),就讀格致中學(xué),后以優(yōu)異成績(jī)考入福州協(xié)和大學(xué)醫(yī)療系。畢業(yè)后,吳佑民到馬江醫(yī)院任醫(yī)生。

1912年,吳佑民隨同馬江醫(yī)院院長(zhǎng)方濟(jì)霖(美國(guó)人)到長(zhǎng)樂創(chuàng)辦圣教醫(yī)院(現(xiàn)在長(zhǎng)樂醫(yī)院前身)。從此開始獨(dú)立行醫(yī),因醫(yī)德高尚,醫(yī)術(shù)高明,于1920年至1932年擔(dān)任圣教醫(yī)院首任院長(zhǎng)。1932年,吳佑民為回避國(guó)民黨軍隊(duì)?wèi)?yīng)征他為上校軍醫(yī),通過(guò)在友人的引薦,躲避到南平第九防疫醫(yī)院工作。1934年又遠(yuǎn)離家鄉(xiāng),到了河南安陽(yáng)醫(yī)院任院長(zhǎng),月薪200塊大洋。他省吃儉用,存積資金,三年后,他于1937年重回長(zhǎng)樂,建造了這棟西式的小洋樓,創(chuàng)辦吳航醫(yī)院(解放后并入縣醫(yī)院)。

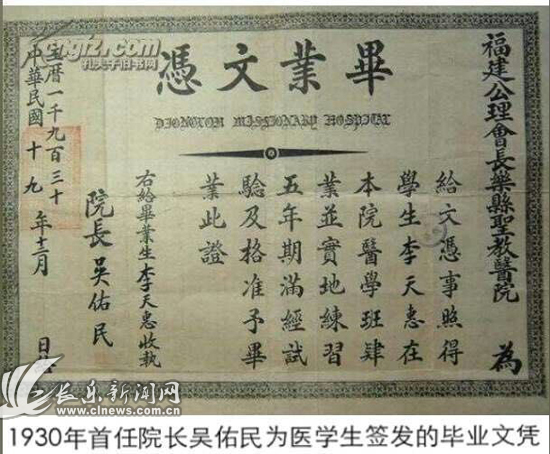

1930年吳佑民院長(zhǎng)給學(xué)生里天惠頒發(fā)的畢業(yè)證書

吳佑民在圣教醫(yī)院

1949年吳佑民全家合影

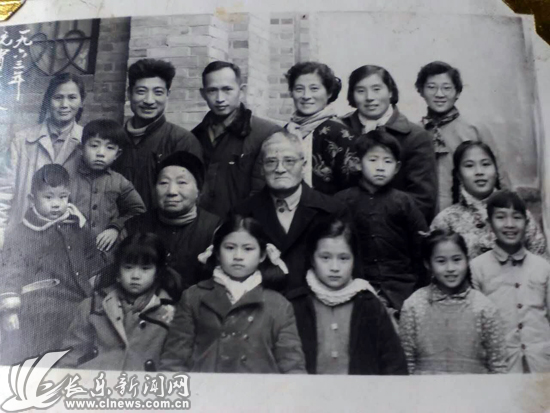

吳佑民全家1963年在老屋留影

此時(shí),吳佑民經(jīng)過(guò)二、三十的實(shí)踐、學(xué)習(xí)和探索,醫(yī)術(shù)更加精湛,能開展難產(chǎn)接生、胎盤徒手剝離術(shù)、闌尾、疝氣、截肢等手術(shù)。他以博愛之心,精湛的醫(yī)術(shù)為眾多患者解除病痛。當(dāng)時(shí)國(guó)家危難,民生疾苦,長(zhǎng)樂傳染病多發(fā),吳佑民醫(yī)生經(jīng)常為貧苦百姓免費(fèi)診治,醫(yī)院更加平民化,深得患者稱贊。

跟隨吳佑民醫(yī)師身邊學(xué)醫(yī)的學(xué)生很多,其中感情最深的數(shù)閩中地下游擊隊(duì)司令員陳亨源。1927年,陳亨源到長(zhǎng)樂縣城關(guān)吳佑民醫(yī)師身邊學(xué)醫(yī)當(dāng)助理,1931年在松下村掛牌行醫(yī),1933年到福清海口鎮(zhèn)開“復(fù)甦”診所,熱心百姓治病,深受稱道。1936年9月,陳亨源學(xué)醫(yī)從業(yè)后就加入共產(chǎn)黨。同年底受組織派遣回南陽(yáng)村,開辟紅色根據(jù)地。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,陳亨源利用行醫(yī)之便,廣交各階層朋友,開展抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線,使南陽(yáng)村成為黨組織的可靠根據(jù)地。他在家鄉(xiāng)一邊給人治病,一邊宣傳革命,發(fā)展黨組織,為了方便開展革命工作,陳亨源的幾個(gè)兒子曾多年寄養(yǎng)在吳家,于長(zhǎng)樂解放前一天才接回。吳佑民培育了一批學(xué)生,成為救死扶傷的生力軍,除陳亨源外,還有不少學(xué)生也參加革命,學(xué)生中的許德(閩清人)就參加了二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征,曾任江西省委宣傳部部長(zhǎng)。

吳佑民思想進(jìn)步開明,為我游擊總隊(duì)工作的勝利開展提供了不少方便。為了支持陳亨源等地下黨成員更快掌握訊息,吳佑民曾把自己家中一臺(tái)收音機(jī)贈(zèng)送給他們使用。他的醫(yī)院也成為掩護(hù)、救治地下黨員、游擊隊(duì)員的“根據(jù)地”。陳亨源也因積勞成疾,患慢性腎炎在此治療。為確保他們的安全,吳佑民醫(yī)生還設(shè)計(jì)建立了特殊的救治病室,對(duì)外以傳染病為由,禁止他人進(jìn)入,并指定他夫人陳琰玉專門負(fù)責(zé)護(hù)理傷員,連送飯也不例外。陳亨源曾對(duì)他的恩師吳佑民說(shuō):“您開設(shè)的吳航醫(yī)院,可謂是地下黨員和游擊隊(duì)員的后方醫(yī)院。”

解放后,吳佑民被長(zhǎng)樂市人民政府聘請(qǐng)為長(zhǎng)樂縣醫(yī)院內(nèi)科主任醫(yī)師。他一生淡泊明志,始終以治病救人為最高準(zhǔn)則,以滿腔熱情和精湛醫(yī)術(shù),成為有口皆碑為民眾解除病痛的福星。

吳佑民夫人陳琰玉,鶴上峰陳人,是充滿愛心的助產(chǎn)士,曾在福州柴井醫(yī)院供職,夫妻育有五個(gè)子女,個(gè)個(gè)都奮戰(zhàn)在救死扶傷一線。兒孫輩大都從事醫(yī)療教育,孫輩中有多個(gè)博士。

這棟早期西式建筑,承載著一段長(zhǎng)樂難忘的歷史記憶,是一筆珍貴的財(cái)富。老屋里的革命記憶,溫暖的親情與魂?duì)繅?mèng)繞的鄉(xiāng)愁情懷,是長(zhǎng)樂一段沉甸甸的救死扶傷與革命的歷史印記。文史專家希望,把緊靠文保單位觀察第的這棟古建筑,將其申報(bào)成縣級(jí)文物保護(hù)單位,由黨史、衛(wèi)生、吳航街道聯(lián)手打造成為長(zhǎng)樂革命與長(zhǎng)樂衛(wèi)生發(fā)展史兼容的博物館,把它建成愛國(guó)主義教育基地,傳承紅色精神,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

(文字、圖片由蔣濱建文化工作室提供)