在建黨95周年之際,近日我翻閱了過去收集的白求恩式的革命軍醫(yī)程恒珍貴史料和老照片,回憶了我及夫人李晶與程恒姨姨30多年交往的難忘歲月,對于程恒的革命業(yè)績和高尚品德,盡我所知做一介紹,供我們晚輩共同學(xué)習(xí)、繼承和發(fā)揚。

程恒,原名陳瑞馥,1907年出生于長樂縣司馬里一個中產(chǎn)階級家庭,父親在長樂經(jīng)商,開“京果店”。她少時在長樂陶媛女校學(xué)習(xí),秉性聰穎,勤奮好學(xué)。高小畢業(yè)后,由學(xué)校保送到福州文山女中學(xué)習(xí)。高中畢業(yè)后回到長樂,1925-1932年在陶媛女校(私立培青初級中學(xué)前身)和培青中學(xué)教書。1932年考入福建協(xié)和大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系,1936年大學(xué)畢業(yè)后,先后在南京、重慶女青年會全國協(xié)會工作。在南京宋慶齡女青年會工作期間抗戰(zhàn)爆發(fā),1937年8月由女青年會介紹,參加上海抗日救亡干部培訓(xùn)班。后到重慶女青年會全國協(xié)會任鄉(xiāng)村部干事。在重慶期間,她積極投身抗日救亡運動。1939年4月底,她得到重慶八路軍辦事處鄧穎超大姐的啟發(fā)、鼓勵,并經(jīng)鄧大姐介紹去延安參觀學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)更加堅定了她參加革命決心。1939年6月返回西安后,在西安八路軍辦事處入伍,又經(jīng)鄧大姐介紹,1939年7月15日到晉東南抗大一分校學(xué)習(xí),臨畢業(yè)時,她把僅有的20元法幣獻給學(xué)校,獲得何長工校長表揚和鼓勵。畢業(yè)后分配到抗大總校教育處任技術(shù)秘書。1941年在抗大總校工作期間,經(jīng)孫毅(抗大二分校校長、1955年被授予中將軍銜)、晏質(zhì)介紹,加入了中國共產(chǎn)黨。

由于她是大學(xué)畢業(yè)生,文化水平高,1940年領(lǐng)導(dǎo)動員她學(xué)醫(yī),進入醫(yī)訓(xùn)班學(xué)習(xí),結(jié)業(yè)后分配在司令部做醫(yī)務(wù)工作,從此走上醫(yī)務(wù)工作者道路。1943年春,她被抗大總校派到延安中國醫(yī)科大學(xué)學(xué)習(xí),1945年畢業(yè)。醫(yī)大畢業(yè)后,她一直在根據(jù)地,從事醫(yī)務(wù)工作,多次立功。

她先后在華南縱隊、熱河縱隊、晉察冀縱隊和二縱隊擔任醫(yī)生、衛(wèi)生所長、衛(wèi)生隊長、衛(wèi)生處主任等。在戰(zhàn)爭年代,無論是在激烈的戰(zhàn)斗中、在長途行軍中、還是在根據(jù)地的短暫和平環(huán)境下,她都以救死扶傷的人道主義精神搶救傷員、護理傷員,為革命事業(yè)做出重要貢獻。1945年她在熱河衛(wèi)生部工作期間,以自身的行動,團結(jié)爭取了原在日本醫(yī)院工作的四位醫(yī)生,共同治療200多名傷病員,博得病員和工作人員的好評,后任命她為衛(wèi)生所長。1946年在冀察縱隊工作時,有一次部隊轉(zhuǎn)移,她帶著傷病員及臨產(chǎn)孕婦在夜間9時出發(fā)轉(zhuǎn)移,第二天產(chǎn)婦分娩,她在兩晝夜未眠的情況下,為產(chǎn)婦接生。第三天又接到命令立即前往某地組織傷員包扎所,半夜又遇到大雨夾著冰雹,但由于前線告急,只好連夜冒雨行軍,由于三天三夜沒有合眼、疲勞過度,未到目的地就開始發(fā)高燒。到了前線,聽說傷員已經(jīng)轉(zhuǎn)移下來,有的已經(jīng)感染得了破傷風,她非常著急帶病搶救傷員,她本人終因體力不支也病倒了。病好后她又被分配到冀察縱隊醫(yī)院一分院,任醫(yī)生長。一分院所屬的三個衛(wèi)生所,分駐三個村莊,她53天內(nèi)在三村莊之間為十名產(chǎn)婦接生,同時要來往檢查工作,治療急重傷員。后來又被調(diào)往晉察冀二縱隊隨軍學(xué)校護訓(xùn)隊工作。在晉察冀二縱隊工作期間,她建立了一整套衛(wèi)生檢查、醫(yī)療護理制度,改變了護訓(xùn)隊落后面貌,被上級記大功一次。由于她在根據(jù)地為搶救傷病員,不顧個人安危、忘我工作,使不計其數(shù)的傷病員康復(fù),重返前線殺敵。她多次立功并受到上級領(lǐng)導(dǎo)表彰和廣大八路軍戰(zhàn)士的稱頌,在根據(jù)地被譽為“白求恩式的好軍醫(yī)”。

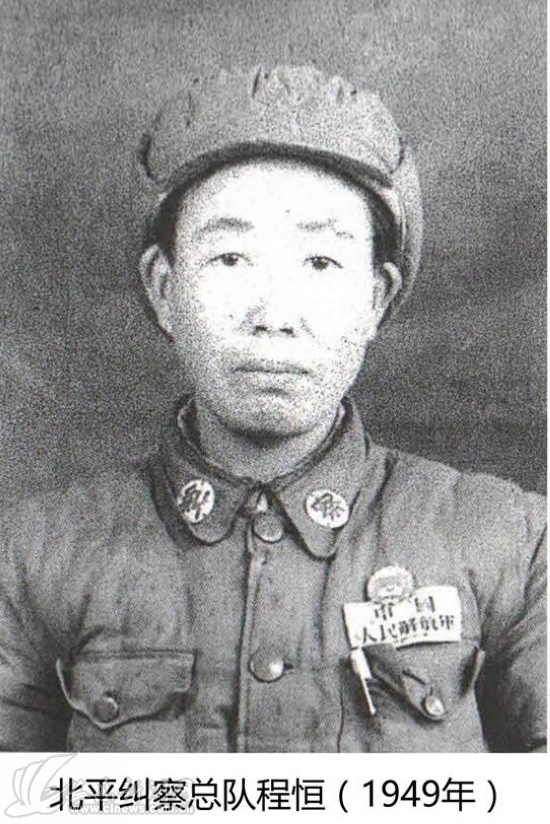

1949年1月北平和平解放,1月31日(正月初三)舉行解放軍入城儀式,第二天(2月1日)程恒隨北平糾察總隊入城,負責北平的接管和警衛(wèi)任務(wù)。北平糾察總隊是1948年12月28日新組建的一支特殊部隊,開進北平維持治安、抓國民黨憲兵、特務(wù)、土匪和收容傅作義部隊遺留下來的散兵游勇,任務(wù)非常繁重。1949年入城時程恒已43歲,是北平糾察總隊中年齡最大的,跟20多歲的戰(zhàn)士相比,她無疑是老太太了,所以戰(zhàn)士們親切叫她“程老太太”。進城時她擔任糾察總隊公安二師的衛(wèi)生隊長,是首批進入北平的女軍醫(yī)。她帶領(lǐng)衛(wèi)生隊主要是搞收容工作,雖然有車輛,但她自己不僅堅持步行,還替?zhèn)T背槍和背包,保證傷病員不掉隊。當時北平糾察總隊官兵雖然穿的是臃腫的舊棉軍裝,但在衣領(lǐng)上釘著特有的“糾察”的標記,個個精神抖擻、非常神氣,只要群眾喊一聲“糾察隊來了”,特務(wù)、土匪都害怕,他們的槍聲馬上停息,北平市民有事報告都專找糾察總隊。那時候,軍裝在北平是很權(quán)威的,沒有那身軍裝,就沒有抓人權(quán)力。穿便衣的糾察隊員有時碰到緊急情況,沒辦法,在街上就隨便拽上一個穿軍裝的一起去抓人。程恒平時穿糾察隊的軍服,在糾察總隊中,她是一個傳奇式人物。那時程恒在大馬路上就常常被人拽去抓俘虜(傅作義部隊的散兵游勇),糾察總隊抓散兵、抓了很多,連拿手術(shù)刀的程恒老太太都協(xié)助抓了好幾個。糾察隊員說,雖然規(guī)定不能亂抓人,但是一看不順眼的,我們胡嚕上一幫,也別說,八九不離十,一天也要抓個二三百的。在糾察總隊的戰(zhàn)友們都記得她,這個女扮男裝、瘦小的老太太,幾乎每個人都能如數(shù)家珍地數(shù)出幾件程老太太的軼文趣事。最不能忘記的是8隊隊長馬永臣,他的大兒子生于1949年10月1日、中華人民共和國成立慶典當天,偏偏這時馬永臣為“慶典”的工作忙得不亦落乎,24小時連軸保衛(wèi),頭天晚上釘在天安門廣場上,到了第二天狂歡結(jié)束、靜場后才放他回家。于是程恒成了馬永臣老婆的陪護人,一夜一夜陪著孕婦。進產(chǎn)房時,她也要跟進,叫護士擋住了,說“女人生孩子,你男人進來干什么?外面等!”程恒一急,說“我也是女人”,她把帽子拽下來,摸摸腦袋,說她頭發(fā)少,是為了方便、剪了男式頭!護士說“這也不能說明你是女人”,還是不放她進,最后還是遇到一位認識程恒的醫(yī)生給她解了圍。

1950年底,程恒調(diào)到公安衛(wèi)生部,領(lǐng)導(dǎo)“三反”運動。因十余年的戎馬生涯勞累過度,她突患腦溢血,經(jīng)搶救康復(fù)后,轉(zhuǎn)業(yè)到地方。

1955年她被授予中國人民解放軍少校軍銜。

1955年底,轉(zhuǎn)業(yè)到北京市衛(wèi)生局工作,后又調(diào)往北京市朝陽醫(yī)院,幾十年勤勤懇懇為黨工作。1979年在組織的勸說下離休了。她雖然離開了工作崗位,但還堅持參加黨組織的各項活動,1987年再次被評為北京市衛(wèi)生局的優(yōu)秀黨員。

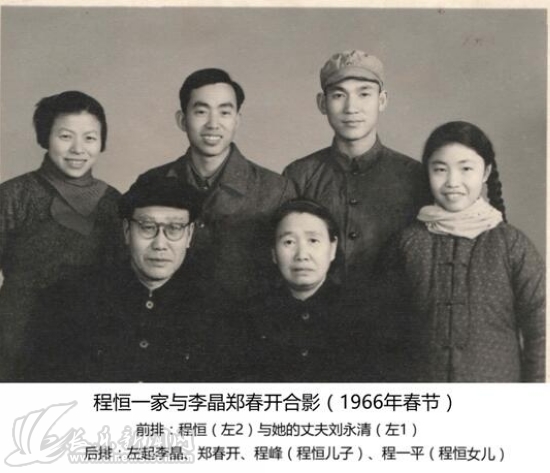

1936年程恒從協(xié)和大學(xué)畢業(yè)離開福州后,音信具無、下落不明,與家鄉(xiāng)親友失聯(lián)十多年。親友們四處打聽,毫無消息,有的還以為她可能遭遇不測,不在人世了。直到全國解放不久,長樂家人突然收到她的來信,喜出望外,才知道她“失蹤”這十多年,原來是到延安參加抗日救亡和解放戰(zhàn)爭,現(xiàn)在她是在北京公安系統(tǒng)工作的革命干部,而且參加革命后改名換姓,陳瑞馥改為程恒,從此她才與家鄉(xiāng)親友們恢復(fù)聯(lián)系。李晶母親鄭蘭英與程恒是在陶媛女校的同學(xué)及好友,知道程恒下落后,她們就很快與程恒恢復(fù)聯(lián)系。鄭蘭英是我后來的岳母,1959年暑假我北大畢業(yè)后回長樂,蘭英媽媽托我?guī)Ъ亦l(xiāng)土特產(chǎn)并附一封親筆信,去朝陽醫(yī)院看望程恒姨姨,從此我與她相識。1960年李晶從上海醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)分配到北京醫(yī)院工作,我們倆就經(jīng)常一起去看望她,因蘭英媽媽與程恒在陶媛女校時感情至深、親如姐妹,所以我們就親切地稱程恒為“姨姨”,她的女兒幾十年來都叫我們哥哥、姐姐。我們與程恒“姨姨”交往30多年,結(jié)下了深厚情誼。在北京我們經(jīng)常去看望她,逢年過節(jié)也都去她家,共度佳節(jié)、親如一家。

1962年4月底,鄭蘭英來北京為我與李晶舉辦婚禮,她就住在朝陽醫(yī)院程恒家里,分別20多年的二位老人在北京重逢,她們格外激動。為了操辦我們的婚禮,程恒姨姨忙前跑后,她幫我們向朝陽醫(yī)院臨時借用了一套結(jié)婚用房。4月30日晚,就在程恒姨姨家隔壁的房子里,程恒姨姨和蘭英媽媽共同主持我們的婚禮。從此,程恒姨姨的家就是我們的家,后來我和李晶常帶孩子到她家看望并相聚,她們家有什么事,我們也盡力去幫助照顧。1968年她女兒到內(nèi)蒙古插隊,家里只剩下二位老人,我們每個周末都去她家照顧,為她買菜做飯。有一次,她的老伴劉永清(解放戰(zhàn)爭營教導(dǎo)員)在家里突感身體不適,臉發(fā)青、冒冷汗,李晶判斷可能是心絞痛,當場進行施救,轉(zhuǎn)危為安。后來劉姨父見到來訪的親友就說“李晶是我的救命恩人”。

我們與程恒姨姨30多年相處,與她長時間親密接觸,在她身上看到一個老共產(chǎn)黨員優(yōu)秀品德和艱苦樸素的優(yōu)良作風,十分感人。

在抗日和解放戰(zhàn)爭時期,她不怕犧牲,為祖國的獨立和解放事業(yè)奉獻一切。解放后她仍保持忠于黨、忠于人民、艱苦樸素的革命本色。在60年代,她的老戰(zhàn)友、北京軍區(qū)副政委張南生(1955年授予中將軍銜)到北京醫(yī)院找李晶看病時,他知道程恒是李晶的“姨姨”,就感慨地對李晶說,你姨姨程恒在延安時就是一個著名的高級知識分子,她念了兩個大學(xué)(福建協(xié)和、中國醫(yī)大),很有學(xué)問,在延安能用英語講課,大家都很欽佩她。解放后,按她的革命資歷、貢獻和少校軍醫(yī)級別,應(yīng)該擔任重要職務(wù),但由于革命戰(zhàn)爭艱苦年代、出生入死、十余年戎馬生涯勞累過度,身體嚴重受到損害,1951年、1963年兩次腦溢血(中風),雖經(jīng)搶救脫險,但腦功能嚴重受損,轉(zhuǎn)業(yè)到了地方,在朝陽醫(yī)院擔任黨委委員和保健科科長。對此她沒有任何怨言,她從不計較個人得失和職位高低,仍然兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇工作。她幾十年保持革命本色,先人后己,處處起模范帶頭作用。當時她一家4口,朝陽醫(yī)院分配一套僅50多平米2居室住房,已經(jīng)比較擠了,過了2年她兒子上中學(xué)住校,她體諒醫(yī)院住房緊張,主動向醫(yī)院提出把現(xiàn)在2居室房子換成1居室的,這樣可以安排住房更困難的同志,由于她態(tài)度堅決,醫(yī)院接受了她的請求,換給她1居室。1962年李晶媽媽鄭蘭英來北京,決定住在老朋友程恒家。在蘭英媽媽想象中,以為程恒是延安老革命、級別高,房子一定很大很好,可到了她家后,非常吃驚,沒想到她一家2個老革命,住房條件這么差,房子這么小、又這樣簡陋。僅有的1間臥室擺了1張雙人床和上下鋪的單人床,一張3屜桌和2張小方凳,其他什么家具都沒有,連一個衣柜也沒有,只有床底下2個裝衣服箱子,廚房只有一張用破木板釘?shù)男∽雷印⑦B北京市民最普通的小碗柜也沒有,可以說這個家不可能再簡陋了。所以蘭英媽媽回福建后,見了親友就說,“程恒在北京生活很清苦,她是老革命呀,只想別人不想自己!”其實程恒姨不是沒錢購買家具,她資格老、級別高,領(lǐng)了工資,首先想到窮人,傾其所有資助生活困難的同志、資助家鄉(xiāng)貧困孩子上學(xué)、資助老區(qū)人民。她每月領(lǐng)了工資,一路回家見這個困難同志給一點、那個困難職工也給點,再到郵局給家鄉(xiāng)窮苦人寄一點,就這樣剩下的錢就不多了。醫(yī)院有個電工,家里人口多,生活很困難,不但每月給他資助,而且每月還拿錢給電工的小孩訂牛奶(當時訂牛奶需要憑嬰幼兒證明)。程恒自己一生節(jié)儉、卻助人為樂,她心里老想著別人,唯獨不想自己。她廚房用的破木板釘?shù)男∽溃髞硪彩俏野阉拥簦瑤退龘Q了個碗柜。

程恒革命一生忠于黨、忠于人民,把一切獻給偉大的共產(chǎn)主義事業(yè);她不計較名譽地位、勤懇工作,模范履行共產(chǎn)黨員職責;她先人后己、助人為樂、艱苦樸素的革命品德,永遠值得我們學(xué)習(xí)。

程恒同志于1996年8月1日安詳謝世,享年九十歲。“一世清白,九十載春秋不虛度;兩袖清風,六十年革命終無悔。”程恒是中國共產(chǎn)黨優(yōu)秀黨員,永遠是我們學(xué)習(xí)的榜樣。

2016年6月15日于北京

(文稿和圖片由蔣濱建文化工作室提供)