長(zhǎng)樂新聞網(wǎng)訊 很少有一個(gè)村子像長(zhǎng)樂江田鎮(zhèn)三溪村那樣,山水人文,千百年來長(zhǎng)盛不衰。

自唐宋以來,很多名人雅士、達(dá)官顯貴到過三溪村,留下文章贊美它。南宋大儒朱熹曾題下“鳶飛魚躍”。至今“鳶飛魚躍”四字仍刻在三溪村的石壁上。作為我省首批歷史文化名村,三溪村歷代名人輩出。

走在三溪村,唐宋時(shí)建造的石橋仍存。據(jù)記載,村里自唐朝以來,三條溪流就沒有在此改變水道,也不曾斷流時(shí)光,仿佛沒有在這里留下痕跡。

三溪交匯 底蘊(yùn)深厚

日前,記者在三溪村村委會(huì)主任潘大枝帶領(lǐng)下,在村里走了一圈。從那一座座石橋、每次修橋的石碑、古老的房子,以及村民和善的眼神,都能讀出歲月悠長(zhǎng)。

潘大枝告訴記者,三溪村位于屏山腳下,屏山有吳航十二景之一的屏嶂鋪霞。上游的潼溪至石潭,分為南北兩溪,南溪也叫街當(dāng)溪,北溪也稱祠堂溪。三溪村因潼溪、街當(dāng)溪和祠堂溪在此交匯而得名。

三溪水系是閩江口以南獨(dú)流入海的水系,發(fā)源于與福清市交界的群山之中。三溪水系上游建有三溪水庫,總庫容1072萬立方米,灌溉面積1866.7公頃。

從三溪村的多座唐宋古石橋可以看出,當(dāng)時(shí)村民沿溪而居,修筑河堤。這些石橋千百年來沒有改變位置,仍在使用,表明水道至今未變。

三溪村歷史資源豐富,屏山和柏山現(xiàn)存古代摩崖題刻33處,其中宋代17處、明代13處、清代3處。這些摩崖石刻為研究宋代篆書風(fēng)格和長(zhǎng)樂的歷史地理變遷提供了珍貴資料。

千百年來 名人輩出

三溪村的歷史可追溯到唐朝,唐朝中期陳姓和潘姓遷入,目前潘姓為三溪村大姓。

南宋理學(xué)家朱熹曾于南宋淳熙年間,在三溪村授業(yè)。歷史上,三溪村一共出現(xiàn)過近百名進(jìn)士、一百多名舉人。其中,兩宋二百多年中,三溪村潘氏家族共有五十九人考中進(jìn)士,四代出現(xiàn)了五個(gè)御史中丞,“四世五中丞”在中國歷史上獨(dú)樹一幟。

三溪村鼎甲之盛、譽(yù)滿八閩,這里歷代名人輩出,現(xiàn)代書畫大家潘主蘭也是三溪村人,當(dāng)代美學(xué)名家蔣勛籍貫也是三溪村。

夜賽龍舟 聞名于世

“自古龍舟日競(jìng)渡,獨(dú)有三溪夜賽航。”三溪村有一項(xiàng)傳統(tǒng)活動(dòng)聞名于世,中央電視臺(tái)曾現(xiàn)場(chǎng)直播過,那就是夜賽龍舟。

據(jù)了解,目前三溪村擁有100條龍舟。每年端午節(jié)前后,夜里的三溪燈光璀璨,熱鬧非凡。溪中龍舟飛馳,兩岸及橋上觀者如云。每條龍舟最多坐26人,數(shù)十支槳同時(shí)在水中劃動(dòng),水花激濺,蔚為壯觀……

三溪村的夜賽龍舟活動(dòng),我省唯一,全國罕見。為何有夜賽龍舟的風(fēng)俗呢?

村民告訴記者,以前村民白天勞作,晚上才有空閑。白天外出勞作趕不上龍舟賽的人,傍晚一收工就趁著暮色挑燈競(jìng)渡。這種風(fēng)俗一直保留了下來。

提升環(huán)境 發(fā)展文旅

為守護(hù)好三溪,三溪村持續(xù)加大保護(hù)力度。近年來,以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī),在長(zhǎng)樂江田鎮(zhèn)黨委、政府的指導(dǎo)下,三溪村兩委推動(dòng)全村污水管網(wǎng)改造,村干部挨家挨戶宣傳,得到村民大力支持。污水管網(wǎng)經(jīng)過改造,全部接入污水處理廠,從源頭上保障了三溪水清岸綠。

在保護(hù)的同時(shí),三溪的景觀也得到提升,去年底投入100多萬元沿溪建設(shè)夜景燈光工程,今年1月中旬工程首期竣工,多彩燈光扮靚了三溪夜色。此外,上世紀(jì)五十年代修建的三溪舊禮堂修葺后煥然一新,時(shí)常演閩劇、放電影,豐富了村民的文化娛樂生活。另外,村里將成立專門的理事會(huì),動(dòng)員村民對(duì)全村100多座古建筑進(jìn)行保護(hù),整合資源,打造特色民宿。

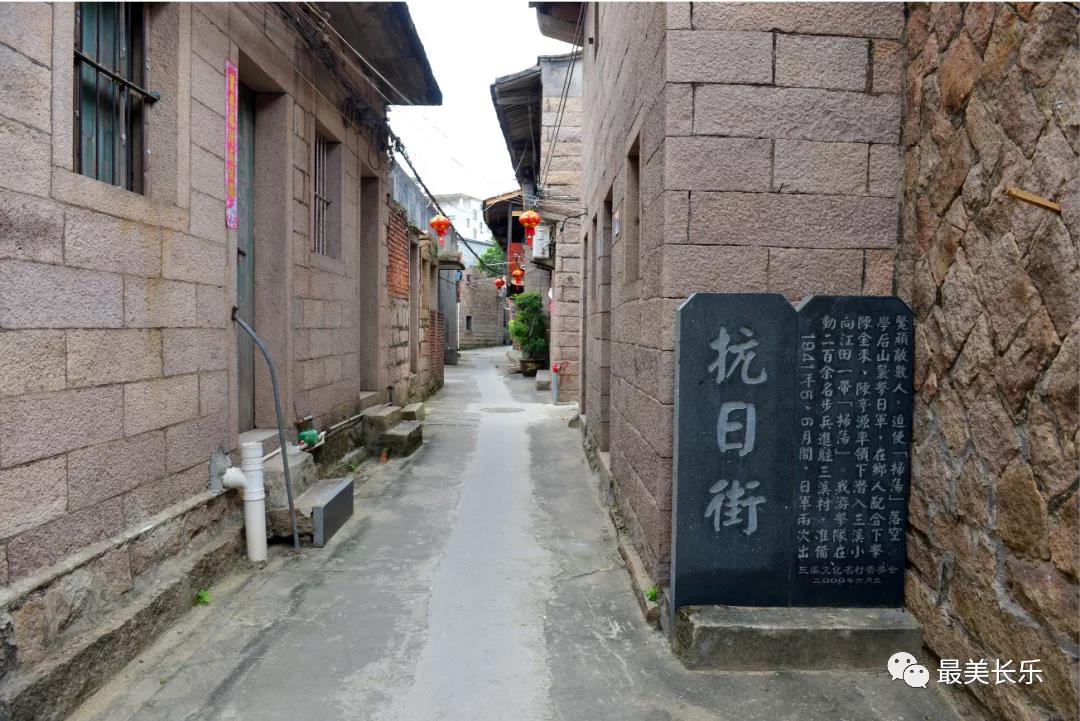

潘大枝說:“下一步,村里將以溪為紐帶,串起古街巷、古民居、古石橋及古書院、古今名人摩崖石刻、五百羅漢聽經(jīng)雕像等,大力發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè),依托三溪夜賽龍舟的傳統(tǒng)文化和自然景觀,挖掘人文歷史,持續(xù)帶動(dòng)人氣,助推鄉(xiāng)村振興。”

交通小貼士

三溪村距離福州市區(qū)約50公里。駕車從福州市區(qū)出發(fā),可沿南臺(tái)大道、福州南連接線、福州繞城高速公路、京臺(tái)高速公路行駛,從京臺(tái)高速公路長(zhǎng)樂濱海收費(fèi)站出口下高速公路,再沿營濱路、福北路行駛約4公里即達(dá)。

(特約記者 徐文宇)