美術(shù)培訓(xùn)老師陳國銳最近有點忙,因為他的學(xué)生接到了一項特殊的任務(wù)——為迎接世遺大會創(chuàng)作作品。這些作品要求有濃郁的地方特色,并蘊含當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)文化,它們將出現(xiàn)在為迎接世遺大會而舉辦的福州市中小學(xué)生藝術(shù)實踐工作坊展覽中。

陳老師指導(dǎo)的長樂古槐中心小學(xué),是此次接到任務(wù)的13所福州中小學(xué)之一。孩子們創(chuàng)作的作品將用上福州的一項特色非遺技藝——高樓米線。

這一“非遺”曾消失近70年

什么是“高樓米線”?

與眾多聲名遠(yuǎn)揚的福州非遺項目相比,這一項對于許多人來說卻是全然的陌生。原因是,“高樓米線”在歷史舞臺上曾銷聲匿跡近70年。福州市不久前舉辦文化與自然遺產(chǎn)日活動時,高樓米線的亮相吸引了不少人的好奇詢問:這是用什么做成的?怎么能做成這個形狀?這是我們福州的非遺?

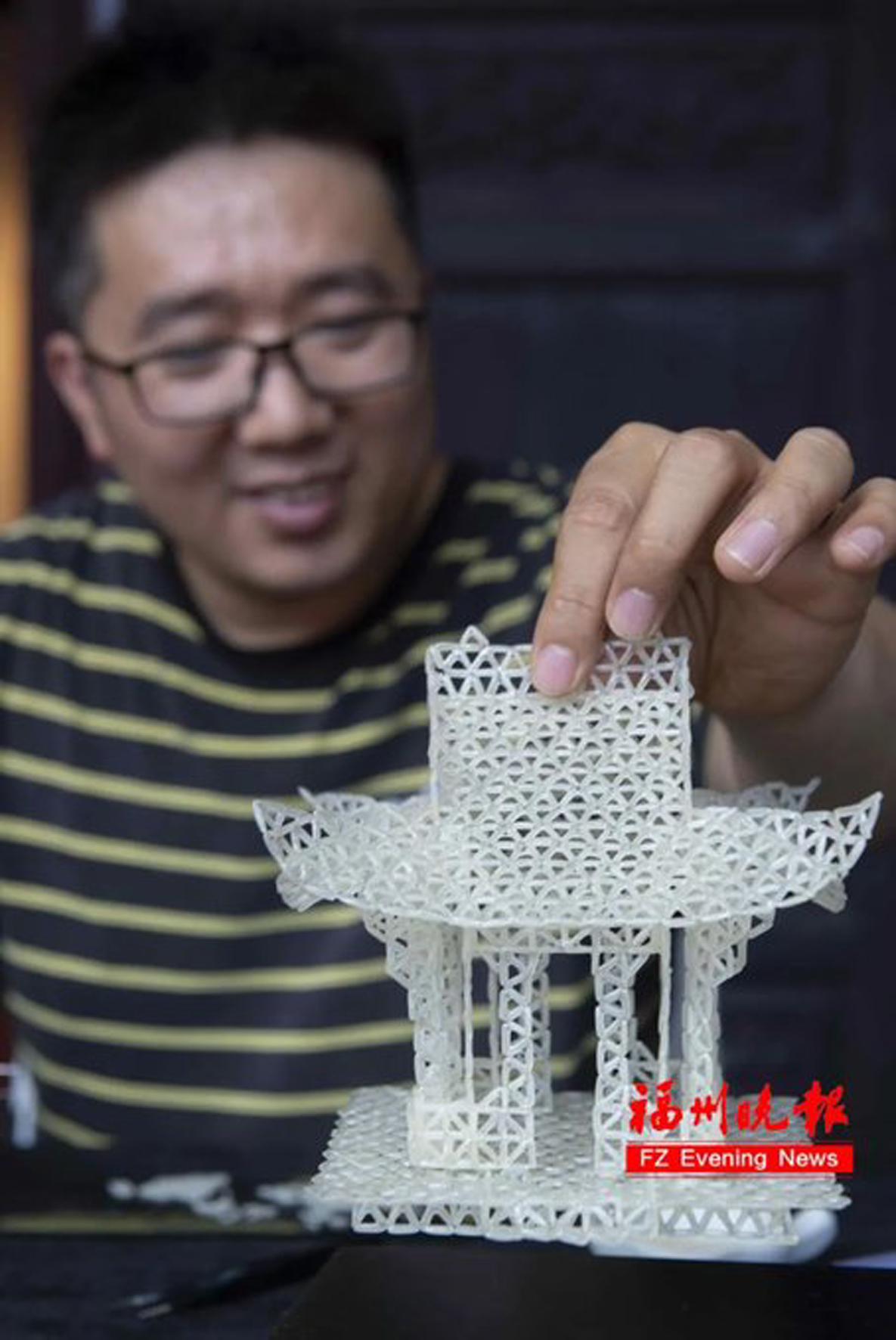

當(dāng)時陳國銳帶來的玲瓏潔白的高樓米線作品,甚至被許多人誤以為是牙雕。只有湊近細(xì)看,才會發(fā)現(xiàn)這些栩栩如生的亭臺、動物,居然是用一顆顆稻米綴連而成。

高樓米線是長樂古槐鎮(zhèn)高樓村獨有的民間技藝,出現(xiàn)的歷史已有上百年,但斷檔與空白也長達(dá)數(shù)十年。

前文提到的陳國銳,是目前高樓米線的唯一代表性傳承人。正是他,將消失超過半個世紀(jì)的民間技藝摸索著重新恢復(fù),讓長樂古槐鎮(zhèn)高樓村曾經(jīng)非常鼎盛的特色祭祖景象重現(xiàn)。

80后不尋常的職業(yè)選擇

陳國銳是古槐鎮(zhèn)高樓村人。生于斯,長于斯。但1987年出生的他,其實一直都不知道自己村子里曾有這么一項傳統(tǒng)技藝,也從不曾見過高樓米線的實物。

直到2016年,一位老華僑回國,和村里老人交談時提到了高樓米線,年逾九旬的老人家回憶起當(dāng)年的祭祀盛景十分懷念,而在旁的陳國銳則震驚村里竟有過這樣一項“消失的珍寶”。

高樓米線的起源可追溯至清朝末年,民國時期最為鼎盛。當(dāng)時每年正月,高樓村幾百戶人家,家家都要制作一件米線作品,放在祠堂祭祖。人們誠心祭拜祖先、祈求豐年的行為,逐漸演成為富有風(fēng)情的民間技藝展覽。并且,家家戶戶暗里較量起誰家的技藝更高超,米線作品制作更精美,久而久之竟然讓高樓村的正月祭祖聲名遠(yuǎn)播。每年這一日子,不要說隔壁村莊,就是遠(yuǎn)到福清、連江都有人特地趕來觀看。直到上世紀(jì)50年代,祠堂挪作他用后,高樓米線的制作也就沉寂了。

陳國銳意識到,現(xiàn)在還有老人記得高樓米線的樣子,尚能回憶和講述一些關(guān)于這項古老傳統(tǒng)的線索。再過些年,這些見證人逝去后,高樓米線就會真正消失在歷史當(dāng)中。

其時,畢業(yè)于福州大學(xué)廈門工藝美術(shù)學(xué)院的陳國銳已經(jīng)在福州一家外資企業(yè)擔(dān)任設(shè)計主管,這是一份相當(dāng)令人羨慕的工作。但是,血液中的某種情結(jié)在召喚他。經(jīng)過深思熟慮,他放棄了優(yōu)厚的職業(yè),回鄉(xiāng)去研究高樓米線。

古老技藝的創(chuàng)新與生機

即便有著美術(shù)院校的專業(yè)功底,要恢復(fù)高樓米線這項技藝也并非易事。陳國銳一一拜訪村里了解高樓米線的老人,一面尋找線索,一面自己用稻米摸索實踐。以前,高樓米線用的是海邊長而細(xì)的野稻,但現(xiàn)在生態(tài)環(huán)境改變,海邊野稻難以尋覓。陳國銳試了數(shù)十種稻米,最后鎖定了長度和個頭最為接近的泰國茉莉香米。

找到替代稻米僅僅是解決了一個問題。過去祭祖之后,制成的高樓米線就算完成任務(wù),并不考慮長久保存。用米糊粘連的高樓米線易損壞或被蟲蝕,這也是后來它們逐漸消失的原因之一。要攻克這一難關(guān),讓高樓米線更長久地被更多的人認(rèn)可,陳國銳嘗試了各種黏合材質(zhì)。像是個科學(xué)怪人一樣,他天天埋頭搗騰稻米和膠劑。目前陳國銳最新解決辦法是,將成品涂上環(huán)氧樹脂,外加玻璃罩,從而大大延長了高樓米線的保存時間。

“高樓米線失傳了將近70年,重新恢復(fù)有太多東西需要去研究。身為家鄉(xiāng)的一分子,我有必要去傳承這項技藝,再苦再難也要扛起來。”在陳國銳的努力下,高樓米線2018年正式列入市級非遺名錄,成為福州“古老又年輕”的非遺項目。

但這一傳統(tǒng)技藝真正的“留存”難關(guān)其實還在于人。

陳國銳認(rèn)為,僅有他一人會做高樓米線,遠(yuǎn)不能讓高樓米線長久留存。后來,在家鄉(xiāng)老師和學(xué)校的推動配合下,古槐中心小學(xué)成立福州高樓米線傳習(xí)基地,陳國銳擔(dān)任這一技藝的傳承教學(xué)老師。現(xiàn)在,當(dāng)?shù)氐男W(xué)生不僅了解了這一傳統(tǒng),孩子們還創(chuàng)意地將色彩帶入到高樓米線的制作當(dāng)中。

陳國銳昨日告訴記者,他的高樓村同鄉(xiāng),福建師范大學(xué)生命科學(xué)院副院長陳騏教授還邀請他到高校,將高樓米線的制作編寫成課程PPT,規(guī)范化制作材料并制訂技藝學(xué)習(xí)進(jìn)度。

過去,高樓米線通常只寫“福”“壽”這樣的祥瑞圖樣。在沉寂近70年之后,綴連稻米的這項古老技藝,終于要開始書寫一個新故事了。

(轉(zhuǎn)載《福州晚報》)