近日,我市文史愛好者鄭巧蓬從網(wǎng)絡上征集到一組拍攝于上個世紀50年代的長樂老照片,引起了記者的興趣。這組老照片包含土改、信用合作社登記、國慶兩周年游行、首屆勞模紀念大會、蓮柄港疏浚等,內(nèi)容涵蓋當時社會的諸多重大事件,反映人民翻身做主人后的喜悅,富有深究價值。經(jīng)多日探訪,李孝水、黃世鼎、劉令泰等經(jīng)歷過這些事件的老一輩們,向記者講述了照片背后的歷史故事。

兩周年國慶

講述人:劉令泰,1937年生

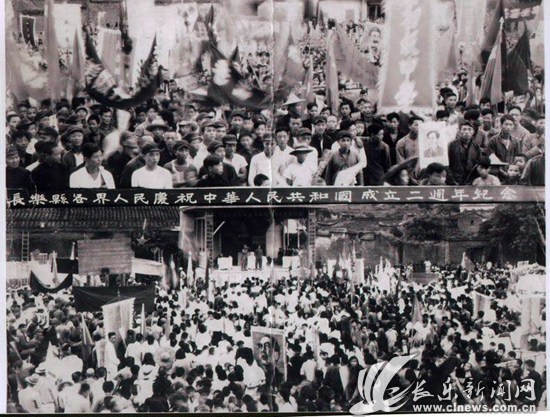

這是在舊的體育場,后來的燈光球場,也就是現(xiàn)在的附小對面,里面除了兩個籃球場,還有一個大操場,因為空地大,中間搭起一個大臺,后面都是舊房子,游行、集會等大活動都在這里舉行。這地方直到舊城改造后被拆除。

臺上是穿著軍裝的南下干部在講話,旁邊還有翻譯的本地干部。翻身做了主人的農(nóng)民,和各界人民,還有學生,從各地趕來慶祝國慶兩周年活動,高高舉著毛主席等領導人畫像,現(xiàn)場彩旗飛舞,人山人海。

在慶祝會上,南下干部用簡潔的語言宣傳抗美援朝:“為什么要去?”“我們要怎么做?”進行思想動員。

首屆勞模大會

講述人:劉令泰,1937年生

這張圖1951年12月9日拍攝于會場前。

勞動最光榮,首屆被評為勞模的多是來自生產(chǎn)勞動第一線的農(nóng)民大眾。

首屆慶祝勞模大會也是很隆重的,勞模們帶來了犁、抽水車、扁擔等勞動工具,學生敲起洋鼓,現(xiàn)場充滿歡樂的氣氛。

當時流傳著一個勞模小故事:玉田村一婦女勞模馬秀容,首次坐國民黨留下的大汽車進城開會,自帶被褥,汽車很擠,她都不把被褥放下。同車的勞模就問她原因,她回答:“你不知道啊,我如果放下去,就加重了汽車的負擔。”

土地改革

講述人:李孝水(1929年生)

長樂于1949年8月16日解放,人民翻身做主人后的第一件大事就是進行土地改革。起先未成立政權(quán),這里首先要說明下土改機構(gòu)成員構(gòu)成,先是成立了農(nóng)會,農(nóng)會由貧下中農(nóng)構(gòu)成,可以肯定的是,合影中的土改干部都是貧下中農(nóng),斗爭地主、分田地是他們的主要任務;農(nóng)會未實行一年,實行公社化。后來又成立了民兵自衛(wèi)團,設立財糧主任、團支部書記、公安委員等,各司其職,分工合作。1952成立鄉(xiāng)政府,進行土地改革后的土地整頓,整頓先期改革不徹底現(xiàn)象,同時選舉出正副鄉(xiāng)長、人大主任,才出現(xiàn)了政權(quán)。

講述人:黃世鼎(1938年生)

土改就是將全縣地主、富農(nóng)的土地和房子收起來,重新分配,按人口均分,因此貧下中農(nóng)、無地的農(nóng)民特別高興。

當時全長樂只有18萬人,全縣共有良田差不多18萬畝,一人可以分到一畝。剛解放時,城區(qū)人口只有一萬多。首先要劃分家庭成分,根據(jù)家庭所擁有的土地,再平均到人頭上,以人均一畝為標準,確定是地主、富農(nóng)、中農(nóng)(上、下中農(nóng)),還是貧下中農(nóng)。

地主家庭也一樣按人頭分一份,以前從來沒勞動過的他們,一樣也要下地勞動。當然,光勞動還不夠,還得時不時地接受批斗。

那時候長樂沒幾個人會講普通話的,大干部都是由南下干部擔任,我清楚記得張善財當翻譯,穿著黃色衣服,和南下干部一起站在高高的門樓上,干部喊一句“打倒地主”,他翻譯一句本地話,干部再一句“土地改革”,他再翻譯。

合作社

講述人:李孝水

合作社進行供、銷,以服務農(nóng)民為主,非買賣、不賺錢。合作社包括1951年開始的信用合作社、供銷合作社,和1954年開始的農(nóng)業(yè)合作社。

信用合作社的目的就是進行互助,加入股東的農(nóng)民們,可以年年分紅,也方便貸款,目的都是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務。

供銷合作社進行農(nóng)資收購,并供應農(nóng)具、農(nóng)藥,還有配套物品、食品,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作用最大。供應有一定標準,除了看人口,還要看家庭勞動力情況。農(nóng)忙時,平價供應酒、肉、蝦米、蘿卜干等,困難時期的配套就顯得彌足珍貴。糧票、布票等票證制度就是那時期由蘇聯(lián)老大哥那學來的,物質(zhì)進行集體分配。

農(nóng)業(yè)合作社由農(nóng)民組成,發(fā)展演變過程是:互助組-合作社-高級社(一村一社)-人民公社(1958年政社合一)。當時沙京(鶴上)范圍大,包括漳港、文武砂等42個大隊,統(tǒng)購35萬石,占全縣一半,是重要的產(chǎn)糧區(qū)。

(吳航鄉(xiāng)情報 記者 柯多桂)