6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人在松毛嶺戰(zhàn)斗無(wú)名烈士墓前介紹松毛嶺戰(zhàn)斗的歷史。

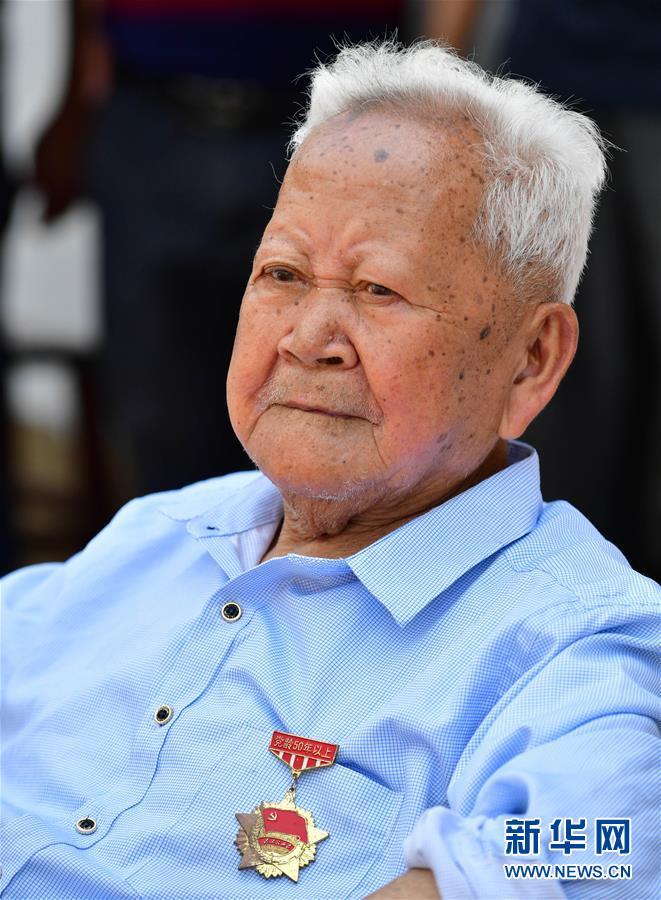

即將迎來(lái)91歲壽辰的鐘宜龍老人是福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)黨委退休干部。這位老黨員為松毛嶺戰(zhàn)斗犧牲的無(wú)名烈士“守魂”60余載。

1934年9月23日,松毛嶺戰(zhàn)斗打響,年僅6歲的鐘宜龍親眼目睹了戰(zhàn)爭(zhēng)的慘烈。9月30日下午3點(diǎn),在距離松毛嶺不遠(yuǎn)的長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)中復(fù)村觀壽公祠前,舉行萬(wàn)人誓師會(huì)后,紅九軍團(tuán)邁出了萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步。鐘宜龍的父親鐘大廷也隨隊(duì)出發(fā)了,6歲的鐘宜龍不知道,父親再也不會(huì)回家——鐘大廷在江西羅田的戰(zhàn)斗中犧牲。

1953年,鐘宜龍和村民們一個(gè)山頭、一個(gè)山頭地搜集烈士遺骸,建立起一座無(wú)名碑。但鐘宜龍覺(jué)得這樣還不夠,他要替戰(zhàn)士們找回名字!就這樣,鐘宜龍開始拿著登記表,走訪本村和鄰村幸存的老紅軍、五老人員,整理1928年到1934年參加革命的烈士名單,撰寫相關(guān)歷史史略。如今,當(dāng)年和他一起立碑尋名的鄉(xiāng)干部們,在世的僅剩他一人。盡管如此,年過(guò)九旬的鐘宜龍仍堅(jiān)定地要繼續(xù)找下去。前幾年,鐘宜龍老人把祖屋騰出來(lái),用他多年來(lái)收集的與紅軍相關(guān)的資料和物件,辦起了一個(gè)小型的“紅色家庭展”。有人慕名而來(lái),他總是不厭其煩地給來(lái)訪的人們講述那段歷史。鐘宜龍說(shuō):“我的人生兩個(gè)字:一個(gè)是紅字,一個(gè)是心字。”

新華社記者 魏培全 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人的兒媳扶著他走出房門。 新華社記者 魏培全 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村的家中,鐘宜龍老人(右一)在講述整理烈士名單的故事。 新華社記者 魏培全 攝

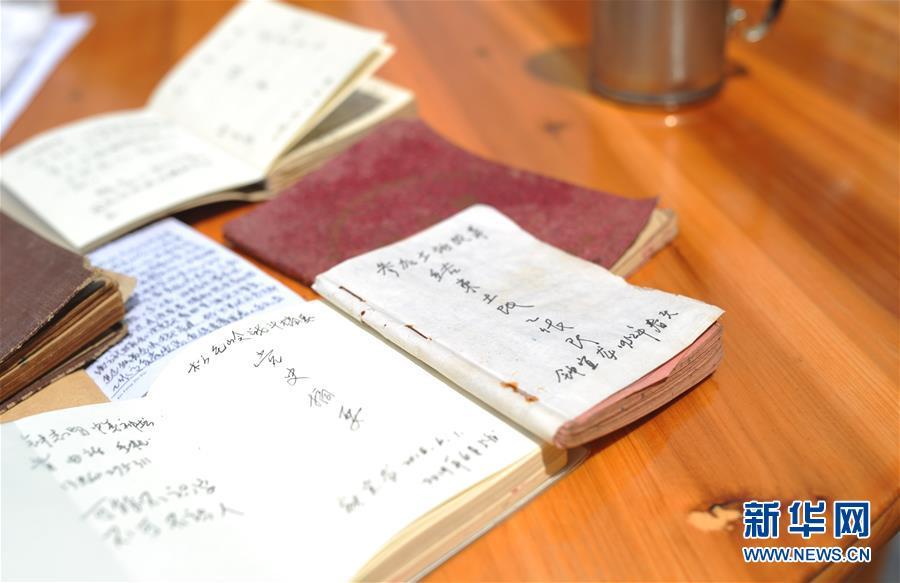

這是6月16日在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村拍攝的鐘宜龍老人的心得筆記本。 新華社記者 李任滋

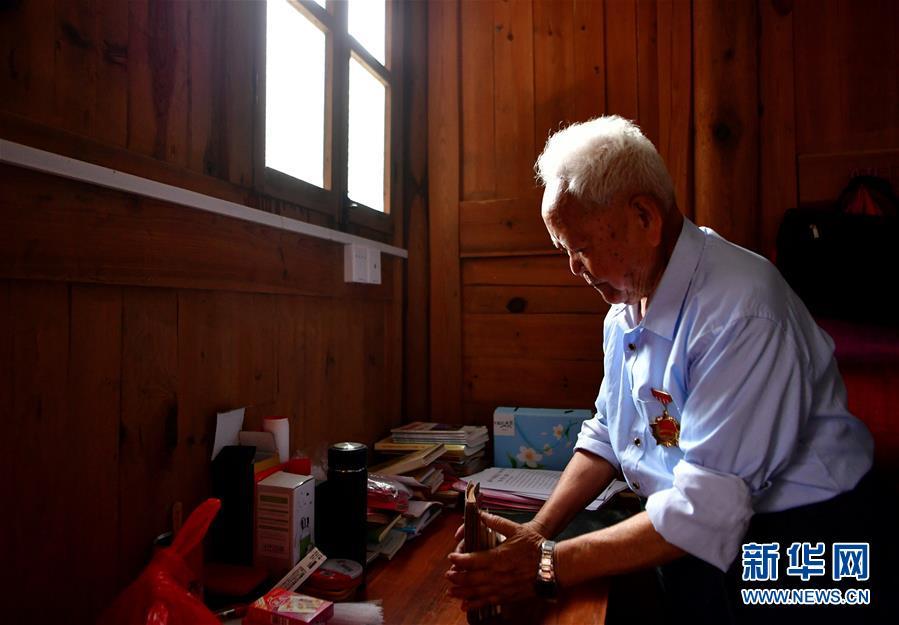

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人在家中整理心得筆記本。 新華社記者 魏培全 攝

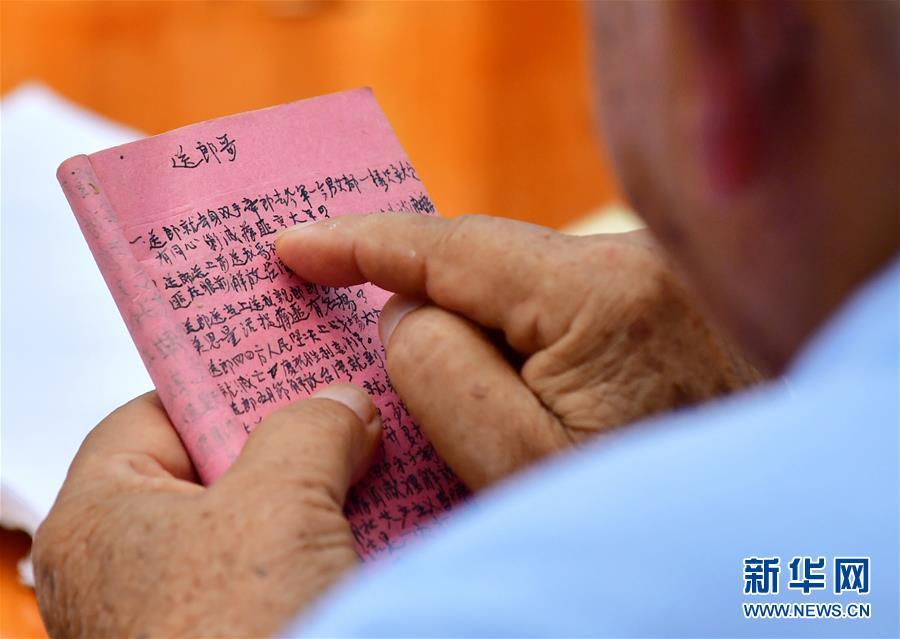

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人翻看他的心得筆記本。新華社記者 魏培全 攝

這是6月16日在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村拍攝的鐘宜龍老人。 新華社記者 魏培全 攝

這是6月16日在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村拍攝的鐘宜龍老人。 新華社記者 李任滋 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人和他94歲高齡的老伴涂成秀站在屋內(nèi)。 新華社記者 李任滋 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村的家中,鐘宜龍94歲高齡的老伴涂成秀在擦拭展板。 新華社記者 魏培全 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人在家人的攙扶下行走。新華社記者 魏培全 攝

6月16日,在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村,鐘宜龍老人在他自辦的“紅色家庭展”現(xiàn)場(chǎng)向媒體記者介紹松毛嶺戰(zhàn)斗的歷史。 新華社記者 魏培全 攝

這是6月16日在福建省長(zhǎng)汀縣南山鎮(zhèn)長(zhǎng)窠頭村拍攝的松毛嶺戰(zhàn)斗無(wú)名烈士墓。 新華社記者 魏培全 攝