長樂新聞網(wǎng)訊 這項(xiàng)傳統(tǒng)技藝歷經(jīng)百年,以獨(dú)特的工藝和精湛的技術(shù),讓歷史文化影響著一代又一代人。今天,跟著小編一起探秘這項(xiàng)代代相傳的“指尖”非遺技藝——吳航喜籮。

吳航喜籮起源于明代中期,當(dāng)時(shí)是官宦及貴族人家用于盛放食物的食盒,因其顏色紅火、形狀圓滿,寓意婚姻圓滿幸福,日子紅紅火火。喜籮為愛而生,為喜而作,深受百姓喜愛,常常在添丁、結(jié)婚、祝壽等喜慶場(chǎng)合使用。如今,隨著適用場(chǎng)景和需求的多元化,喜籮經(jīng)過幾百年使用優(yōu)化形成現(xiàn)在的款式,注入了更多創(chuàng)新元素,讓這項(xiàng)傳統(tǒng)技藝煥發(fā)出新的生命活力。

匠心獨(dú)具 三兔飛奔

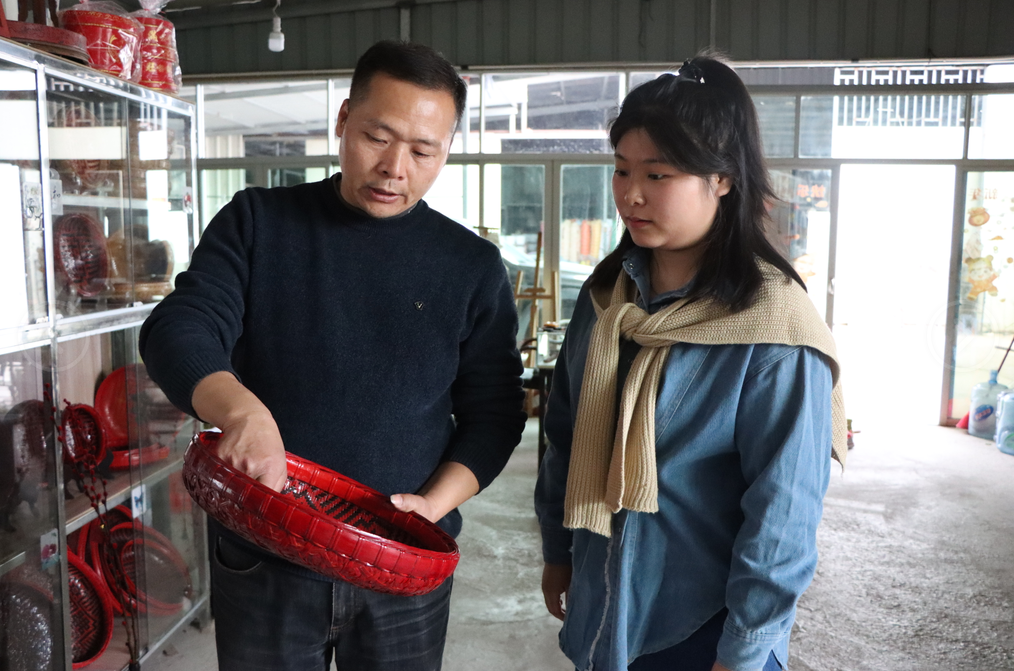

近日,記者來到吳航喜籮制作基地,第六批福州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、第二批福州市長樂區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目“吳航喜籮制作技藝”代表性傳承人李紹龍熱情地分享他在今年推出的最新生肖年喜籮作品。

李紹龍最新生肖年吳航喜籮作品——《三兔送福》

籮面中間大大的“福”字展現(xiàn)著精湛的編織技術(shù),三只飛兔環(huán)繞在“福”字周圍,朝同一個(gè)方向飛奔,循環(huán)往復(fù),象征著多子多福和人生積極向上的境界。

李紹龍介紹,這款喜籮的靈感來自于敦煌莫高窟第407窟的藻井圖——《三兔共耳圖》,看似很簡單的一個(gè)圖案,其實(shí)暗藏著許多細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。

“如果只設(shè)計(jì)一只兔子和一個(gè)‘福’字,構(gòu)圖上不太適合圓形的喜籮。后來我和女兒一起思考了十多天,才從敦煌莫高窟第407窟的藻井圖——《三兔共耳圖》上得到靈感。”李紹龍說,《三兔共耳圖》上的三只兔子圖案模糊,且三只兔子的耳朵是黏在一起的,中間沒有空隙可以插入“福”字,所以他就讓學(xué)習(xí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)的女兒李樹幫忙設(shè)計(jì),把三只兔子的耳朵拆開補(bǔ)齊,再把“福”字嵌入其中。

吳航喜籮制作工序繁雜,需經(jīng)上山挑竹、選竹、編織、捆邊、上漆等二十幾道工序制作而成。

一個(gè)完整的喜籮有三層,第一層是坯,第二層是套,最外層是眼。三層都完成后,還要按尺寸裁剪好,將三層疊加在一起,用邊甲固定好并壓實(shí)整平,再用藤條捆邊,最后用加工好的竹篾串邊。

而這其中,制坯編花是吳航喜籮最講究也是最復(fù)雜的一環(huán)。喜籮編花采用經(jīng)緯編法,無法像畫畫一樣每一筆都能自由操控,要想呈現(xiàn)圖案的動(dòng)感,靠的是極好的眼力與記憶以及熟練程度,編花錯(cuò)一步就必須拆了重編。“這款三兔飛奔的作品在制作的過程中,我和女兒反復(fù)琢磨,前后嘗試了6次才編制成功的。”說起新款作品的誕生,李紹龍很是感慨。

創(chuàng)新模式 提質(zhì)增效

吳航喜籮制作的每道工序都十分講究——竹子需要選擇三年樹齡的韌性才足夠,不容易折斷;竹子破篾條后要將水分完全控干,才不會(huì)導(dǎo)致編織過程中喜籮變形;上漆時(shí)要少量多次,避免出現(xiàn)上色厚薄不均的情況……光靠一個(gè)人是很難極好掌握全流程的制作細(xì)節(jié)。

為了提高吳航喜籮生產(chǎn)效率,帶動(dòng)更多人傳承這項(xiàng)非遺技藝,李紹龍開啟了“人工流水線”的全新制作模式,這也讓許多在家務(wù)農(nóng)的人多了一份工作和收入。

在吳航喜籮制作基地,工人李秀欽手里正忙著給喜籮挑絲。她告訴記者,她十分喜愛中華傳統(tǒng)文化,學(xué)習(xí)吳航喜籮制作至今已有20多年的時(shí)間。實(shí)行新的制作模式后,李秀欽在無法全職工作時(shí)也會(huì)將喜籮帶回家制作,還經(jīng)常介紹親戚朋友一起學(xué)。這樣一來,不僅工作更為靈活,還能發(fā)動(dòng)身邊人共同傳承傳統(tǒng)手藝。

“如果還是和以往一樣,由一個(gè)人去獨(dú)立制作完成一個(gè)喜籮,耗時(shí)費(fèi)力,一天都做不了一個(gè),也很難做到環(huán)環(huán)皆好。”李紹龍介紹,采取多人協(xié)作后,有的負(fù)責(zé)編織,有的負(fù)責(zé)串邊,有的負(fù)責(zé)綁邊,現(xiàn)在一天至少可以制作完成30個(gè)吳航喜籮,大大提高了生產(chǎn)效率。

薪火相傳 生生不息

傳統(tǒng)的吳航喜籮顏色以紅色為主色調(diào),形狀以圓形居多,寓意圓滿幸福,主要用于喜慶場(chǎng)合中,適用場(chǎng)景較為局限。為了開辟更廣闊的市場(chǎng),李紹龍計(jì)劃加入卡通圖案等更受大眾青睞的圖案元素,不斷豐富喜籮色彩,同時(shí)對(duì)吳航喜籮的形狀作出大創(chuàng)新,使之可以成為家中常備的筆筒、收納盒等,將非遺融入現(xiàn)代生活、展現(xiàn)當(dāng)代價(jià)值。

近年來,李紹龍積極參加各類文化交流活動(dòng)和展覽,還多次開展非遺進(jìn)校園活動(dòng),將吳航喜籮帶進(jìn)福建農(nóng)林大學(xué)、福州外語外貿(mào)學(xué)院、長樂師范附屬小學(xué)、長樂區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)等多校課堂,并創(chuàng)建學(xué)生實(shí)踐基地,讓學(xué)生體驗(yàn)和了解非遺文化,向年輕一輩展示吳航喜籮制作技藝。

吳航喜籮制作技藝在傳承和弘揚(yáng)方面不斷取得新進(jìn)展,離不開一代又一代非遺傳承人的堅(jiān)守和努力。李紹龍告訴記者,他的女兒李樹是產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)大四本科在讀生,今年畢業(yè)后也將投入?yún)呛较不j傳承事業(yè)中,與他一起將祖先留存下來的吳航喜籮制作技藝發(fā)揚(yáng)光大。

“從我有記憶起父親就在做這份事業(yè),閑暇時(shí)我也常常圍在他們身邊,家庭環(huán)境熏陶下,我從小耳濡目染地積累了對(duì)吳航喜籮的熱愛。”李樹表示,作為新的一代人,她希望能夠通過自己的專業(yè)所長,不斷將新元素融入到吳航喜籮中,進(jìn)一步挖掘和創(chuàng)新非遺之美,承擔(dān)起非遺延續(xù)與發(fā)展的重任。

“我時(shí)刻感到使命在肩,作為非遺傳承人,我有義務(wù)有職責(zé),將吳航喜籮的制作技藝與文化內(nèi)涵傳給后來者。”對(duì)于女兒的決心,李紹龍感到十分欣慰。他說,吳航喜籮蘊(yùn)含著福州乃至中華民族特有的文化符號(hào),是祖先留下來的寶貴財(cái)富,今后他也會(huì)繼續(xù)保持初心、守護(hù)匠心,讓吳航喜籮非遺傳統(tǒng)文化賡續(xù)相傳。

(記者 呂燦婷)