1405年的冬日,長樂城西太平港水面寬闊,舟師云集,鄭和站在圣壽寶塔上,俯瞰整個太平港。幾個月前,鄭和的龐大船隊(duì)首次自江蘇太倉劉家港出發(fā),來到長樂,駐泊在這里,“伺風(fēng)開洋”。此后28年間鄭和七下西洋,這里都是開洋起點(diǎn)。數(shù)百艘船只進(jìn)出太平港的航標(biāo),就是長樂南山頂?shù)氖蹖毸?/p>

鄭和到來之前,圣壽寶塔已在長樂南山矗立了288年。

圣壽寶塔。

1.東南沿海造塔技術(shù)的杰出代表

日前,記者來到塔下,看到矗立在此906年的圣壽寶塔,仍然端莊威嚴(yán)。塔身八角七層,仿樓閣式建筑,高27.4米,全塔用石塊疊造,堅(jiān)固異常。史料記載,石塔挺過歷史上多次大地震,仍巍然而立。

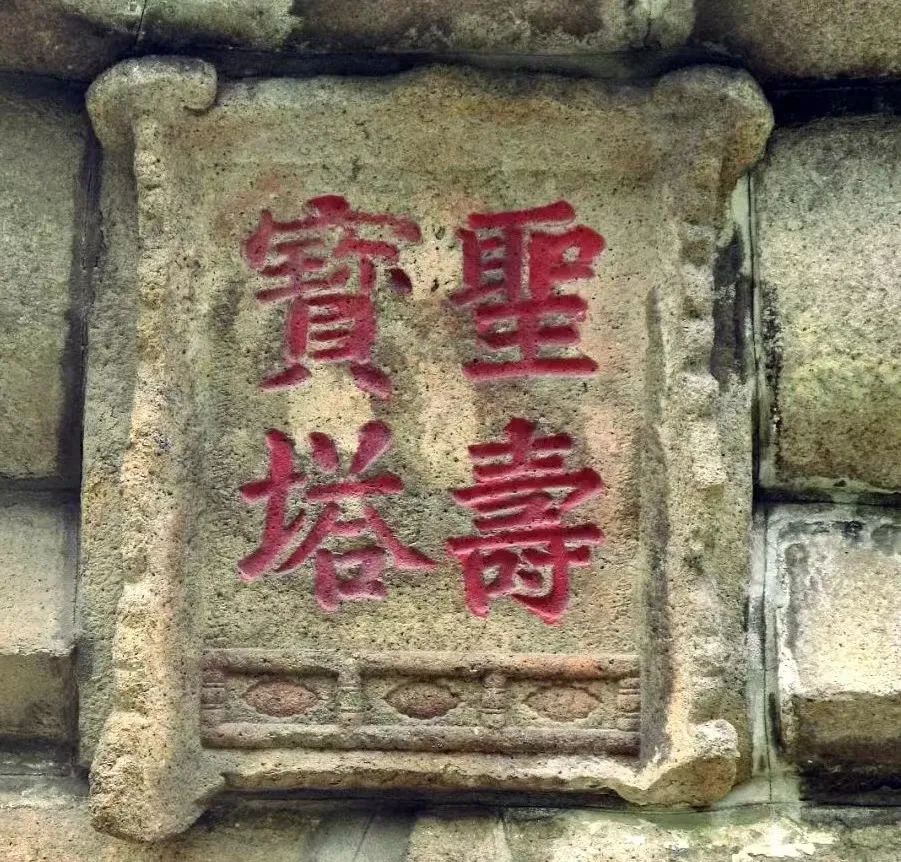

圣壽寶塔刻字。

長樂鄭和史跡陳列館館長陳遲介紹,圣壽寶塔始建于宋紹圣三年(1096年),政和丁酉(1117年)落成。塔由塔基、塔身、塔剎三部分組成,內(nèi)設(shè)石梯直達(dá)塔頂。自第一至六層,有二十五面塔壁浮雕蓮花坐佛,各作兩排,每排四尊,共兩百尊,浮雕有蓮紋、花草、八寶、動物、壺門和佛教故事等,造型生動、神態(tài)逼真。在二層南面正門上嵌掛“圣壽寶塔”石匾額。

值得一提的是,在塔第七層的塔壁上,有“圣壽寶塔時(shí)政和丁酉十一月二十三日圓滿”的刊石刻銘,足證此塔于北宋政和七年(1117年)建成,是研究宋代建筑石雕藝術(shù)的珍貴實(shí)物。

“圣壽寶塔的式樣、構(gòu)造、做法極具地方特色,是我國東南沿海造塔技術(shù)水平的杰出代表,其雕刻與塑造水平堪稱藝術(shù)精品,從側(cè)面反映了宋代福建東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展而帶動的藝術(shù)發(fā)展,是研究宋代經(jīng)濟(jì)文化和宗教文化交流的重要實(shí)物資料。”陳遲表示。

鄭和史跡陳列館。

2.鄭和重修并改名的塔

巍巍高塔,矗立288年后,鄭和到來了。1405年,鄭和奉永樂皇帝之命,率船隊(duì)遠(yuǎn)下西洋,船隊(duì)駐泊太平港時(shí),需要一座登高俯瞰港口和船隊(duì)的眺望塔,圣壽寶塔完全符合要求。

鄭和還出資修葺圣壽寶塔,重修時(shí)將其改名為三峰塔。為何鄭和要給塔改名?陳遲介紹,據(jù)史料記載及民間傳說,當(dāng)時(shí)鄭和詢問身邊人圣壽寶塔的來歷。有人稱“這座石塔建于宋哲宗紹圣三年,是為了給宋徽宗祝壽,或者是替被金人俘走的徽宗、欽宗二帝祈福,故名圣壽寶塔。”

無論是給宋徽宗祝壽,還是為宋徽宗祈福,鄭和都不認(rèn)可。于是,便以南山有隱屏、香界、石林三峰相連為由,改塔名為“三峰塔”。

鄭和船隊(duì)出發(fā)前,一定會在太平港集訓(xùn),等到冬至以后東北季風(fēng)來臨再開船出海。鄭和也無數(shù)次登上這座石塔,眺望遠(yuǎn)方的海洋。

雖然如今的太平港已消失,曾經(jīng)港闊水深的天然避風(fēng)港中已是幢幢高樓,但是來到圣壽寶塔,依舊可感受到鄭和在此眺望太平港的心情,似乎看見整裝待發(fā)的船隊(duì)停留在太平港中,塔上吹來的陣陣海風(fēng),仿佛變成了出發(fā)的號角。

圣壽寶塔下成了公園,每日來此休憩的市民眾多。

3.吳航兒女的思鄉(xiāng)之塔

對于長樂人來說,圣壽寶塔有著特殊的意義。

近千年來,圣壽寶塔一直是長樂的地標(biāo),它閱盡千年歲月和人世滄桑,見證了長樂近千年的歷史變遷。北宋往事早成歷史云煙,圣壽寶塔卻是北宋以來在長樂留下的最大遺產(chǎn),是海內(nèi)外吳航兒女心中的故鄉(xiāng)之塔。

1981年,國家撥款修繕圣壽寶塔,于1984年竣工。1985年,長樂縣政府為紀(jì)念鄭和下西洋開航580周年,撥款在“天妃宮”“三峰塔寺”舊址上興建了鄭和史跡陳列館。

原長樂人大教科文衛(wèi)委主任蔣濱建,曾親歷并拍攝了當(dāng)時(shí)修復(fù)完工的慶典——人潮洶涌,可見長樂人對于圣壽寶塔的熱愛。

蔣濱建說,對于后來的每一代長樂人來說,圣壽寶塔是他們自有記憶以來就熟悉、仰望的頂尖構(gòu)筑物,在潛意識里,一代代的長樂人把這座古塔當(dāng)做故鄉(xiāng)的象征,將對故土的情感,毫無保留地傾注到這座古塔上,這也是長樂人再自然不過的情感。

很多久別故鄉(xiāng)的長樂人,在重返故鄉(xiāng)時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到圣壽寶塔,游子之思就會涌上心頭,激動情緒難以抑制。

4.待發(fā)掘的海絲文化遺址地

近年來,長樂區(qū)不斷加強(qiáng)對圣壽寶塔的巡查工作,筑牢安全防線。

2006年,圣壽寶塔被國務(wù)院公布為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并于2012年被國家文物局公布為海上絲綢之路中國世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名錄遺址地。

2017年,長樂區(qū)委托福建博物院文保中心針對圣壽寶塔制作了全面的文保規(guī)劃,目前規(guī)劃基本完成,已提交國家文物局審批。待審批通過后,將根據(jù)規(guī)劃進(jìn)行修復(fù)提升。

圣壽寶塔所在地,現(xiàn)已辟為長樂鄭和公園。公園占地105畝,樹木蒼翠、草木蔥蘢,成為周邊居民休閑散步、鍛煉健身的絕佳場所。

“福州海絲文化遺址,散落在長樂的并不少。下一步,我們要深入發(fā)掘海絲文化內(nèi)涵,將海絲文化與長樂歷史人文景觀有機(jī)融合起來,不斷提升海絲文化的附加值,進(jìn)一步推動旅游業(yè)發(fā)展。”長樂區(qū)有關(guān)負(fù)責(zé)人說。

新聞延伸

長樂至寶 鄭和銅鐘

資料圖

鄭和銅鐘,又稱三清寶殿銅鐘。明宣德六年(1431年),鄭和第七次下西洋前,為其所建長樂南山三清寶殿而鑄造。鐘高68厘米,鈕高14厘米,口徑49厘米,重77公斤。

銅鐘下部銘文5組共54字行楷,每字1.8厘米,加標(biāo)點(diǎn)為:“大明宣德六年歲次辛亥仲夏吉日,太監(jiān)鄭和、王景弘等同官軍人等,發(fā)心鑄造銅鐘一口,永遠(yuǎn)長生供養(yǎng),祈保西洋往廻平安吉祥如意者。”

(特約記者 徐文宇)