近日,長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文史愛(ài)好者高展澍及鄭巧蓬,在福州市文保單位——長(zhǎng)樂(lè)西關(guān)天后宮附近菜地里,發(fā)現(xiàn)一塊青石碑刻殘件。殘存碑文中所含的寶貴信息,進(jìn)一步充實(shí)了西關(guān)天后宮的歷史。

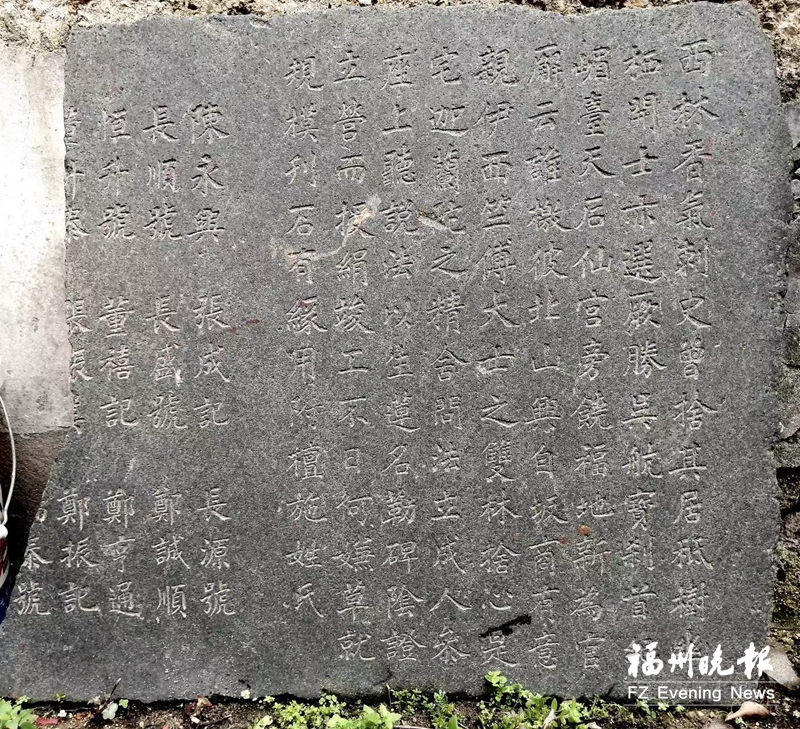

碑刻殘件。

長(zhǎng)樂(lè)西關(guān)天后宮

長(zhǎng)樂(lè)西關(guān)天后宮為土木結(jié)構(gòu),坐東向西,占地面積936平方米,大殿面闊三間、進(jìn)深七柱,懸山頂,兩側(cè)有封火墻。

西關(guān)天后宮源于“天妃行宮”。永樂(lè)十年(1412年),鄭和第三次下西洋回國(guó)之后,為酬謝海神天妃保佑舟師下西洋往返平安,奏請(qǐng)朝廷批準(zhǔn)在長(zhǎng)樂(lè)南山三峰塔之東建造天妃行宮,作為下西洋舟師官校旗軍祭海啟航祈報(bào)天妃之所。

后來(lái),天妃行宮周邊水域逐漸被田地取代。據(jù)《長(zhǎng)樂(lè)縣志》記載,清乾隆二十六年(1761年),知縣賀世駿以“水神面山非宜”為由,移遷西關(guān)外花眉臺(tái)天后宮以祀神,原天妃行宮改建為吳航書(shū)院。

此次發(fā)現(xiàn)的清代捐建天后宮題名青石殘碑,長(zhǎng)寬各約60厘米,殘存碑文155字,記載了當(dāng)時(shí)士紳、商號(hào)捐資修建天后宮的歷史。碑文辭藻華麗,用典密集,所涉史實(shí)豐富。作者將天后宮與祇園、迦蘭陀精舍、雙林寺、西林寺等佛家名剎作比對(duì),突顯天后“問(wèn)法立成”之靈應(yīng),及其在百姓心中的地位。

碑文中還有“檄彼北山”“新為官廨”“證立營(yíng)而授絹”等語(yǔ),說(shuō)明天后宮的修建與當(dāng)時(shí)的軍營(yíng)有密切的關(guān)系。從捐資題名來(lái)看,捐資者多為某號(hào)、某記,這些都是清代典型的商號(hào)名稱(chēng)。

碑文上的商號(hào),與如今立在天后宮門(mén)口的嘉慶題名碑上的商號(hào)無(wú)一同名,因此判斷殘碑與嘉慶題名碑為不同時(shí)期。具體時(shí)間由于碑刻殘缺,仍待考證。

高展澍和鄭巧蓬表示,西關(guān)天后宮不但涉及鄭和下西洋的久遠(yuǎn)歷史,更反映了長(zhǎng)樂(lè)自古以來(lái)官清民安、軍民相親的生活圖景。新發(fā)現(xiàn)的這塊殘碑,也正是這段歷史的重要見(jiàn)證。