圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

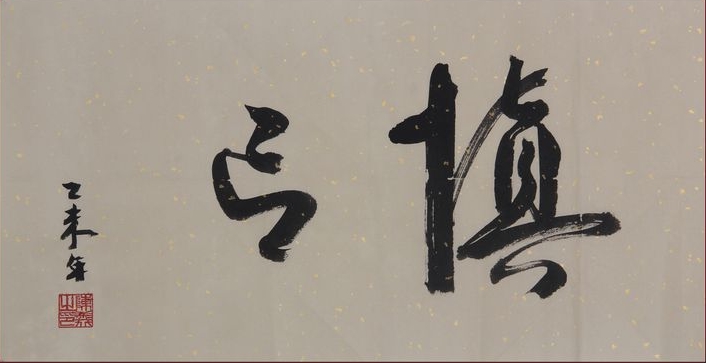

“慎言”乃古之明訓(xùn)之一,為什么要慎言呢?因?yàn)檠远啾厥А⒁驗(yàn)榈湉目诔觥?鬃又]周廟,見銅人嘴上貼了三道封條,說這個(gè)就是最懂得慎言的人。這就是成語“三緘其口”的典故由來。

可是現(xiàn)實(shí)生活中,偏偏就有人以舌燦蓮花、口蜜腹劍逞能行事,有人以口若懸河、機(jī)辯百出居間傲世,渾不知古人明訓(xùn)“慎言”為何物。

有詩云:“花如解語渾多事,石不能言最可人”。可見,多說話自有多說話的煩惱,,不說話也自有不說話的可愛。于是有人嘆息,咿呀學(xué)語時(shí)、半年已會(huì)說所有的話了、到臨老了,經(jīng)過無數(shù)次挫折后方才悟出“慎言”兩字的真諦,只是惜之晚矣.

竊以為,生活中需要語言溝通互訴衷腸,社交時(shí)需要語言表述致情達(dá)意,故我們不必學(xué)那銅人封條加口,不必學(xué)那草木無言。但“慎言”之明義所在還是得細(xì)加揣摩領(lǐng)會(huì)貫注于言行之中的。君不見草木雖無言,但誰又能說它們的存在不是必須的,不是必然的呢?

那么如何做到“慎言”呢?仁者見仁、智者見智,見解各有不同。筆者倒是有一點(diǎn)建議,在三種情況下應(yīng)當(dāng)慎言,一曰:可說可不說的話盡量別說,少說話津液少耗對養(yǎng)生也大有好處。二曰:道聽途說沒見到真憑實(shí)據(jù)的話不能說,避免被人利用,當(dāng)做傳聲筒。三曰:傷害他人的話絕不能說,有道是“好話一句三春暖,惡語傷人六月寒”。以上三點(diǎn),當(dāng)然是筆者的一家之言同意與否全憑讀者自己體會(huì)。但我還是覺得能堅(jiān)持此三緘者,則必能時(shí)時(shí)從心底析出善念,于自身修善境界的提高亦捷徑也。