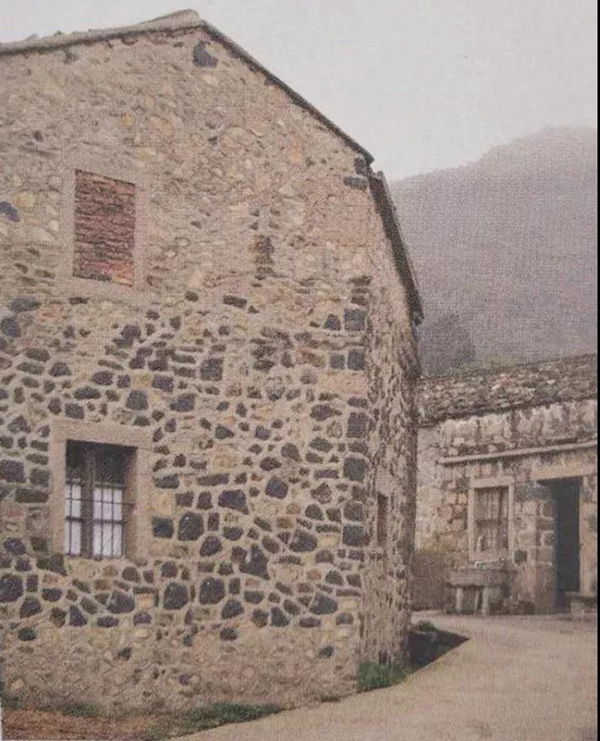

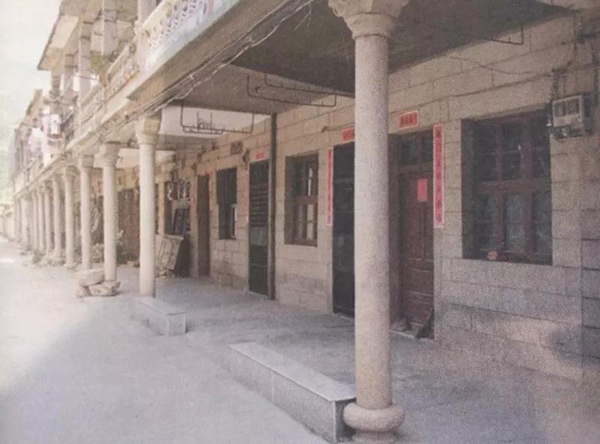

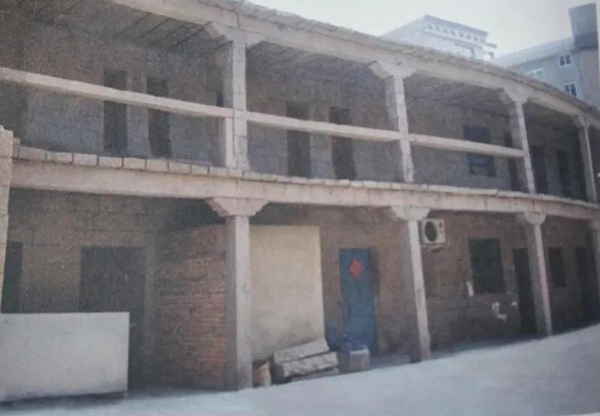

松下、大祉、午山、山前等村聚落建筑依山傍水,外墻以當?shù)鼗◢徥癁橹鳎h遠望去猶如海上石城。內(nèi)部以木材分隔,可歸納為“四扇三間”“三扇二間”“二扇大間”等規(guī)模,隨規(guī)模大小可分“中間”“左間”及“右間”等間,其中左右間又各分為“前堵”及“后堵”;“中間”為家族空間,供儀典、起居、服務、生產(chǎn)等使用;“堵”為各房空間,供各房居住使用為主,兄弟間分房亦存有“左尊右卑、前尊后卑”傳統(tǒng)的尊卑觀念。居民為考慮家族成長需求,于各“堵”的外墻上設有開口,為將來增建預備。隨家族成員的繁衍,漸漸形成以“中間”為核心的各房里建筑群,又少數(shù)因姻親關系而散布在周圍的零星建筑,形成血緣濃厚、關系密切以及有機成長的空間特質(zhì),呈現(xiàn)出一種核與蔓的層次變化和向心關系,形成松下鎮(zhèn)特有的聚落建筑形態(tài)。

松下聚落的空間形式

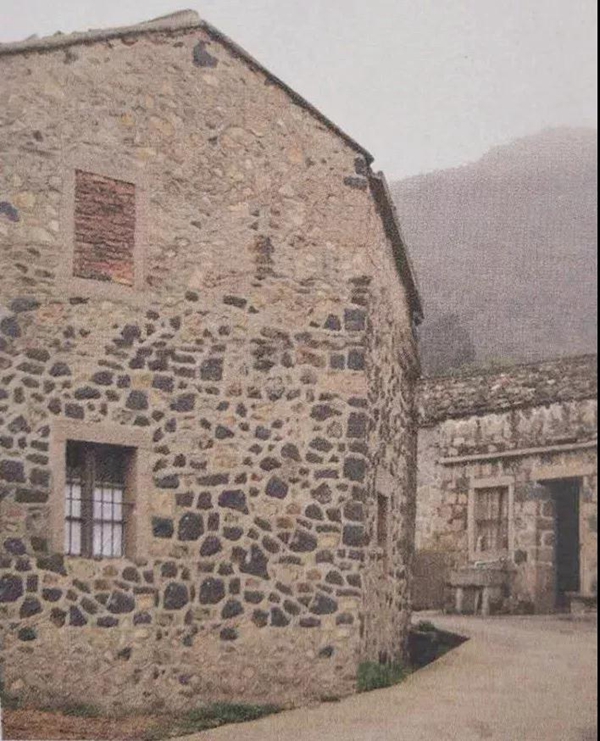

大祉村、午山村、長嶼村聚落的空間形式是松下典型的澳口集村,由御國山、旗山、珠山及小山丘形成的棱線圍筑完整地景,形成閩東建筑較為典型的漁民建筑民居。近幾年,漁村由于人口外流,住戶不到幾十戶, 近乎空城。由于年久失修,午山村、長嶼村有許多頹坍、破敗的景況。

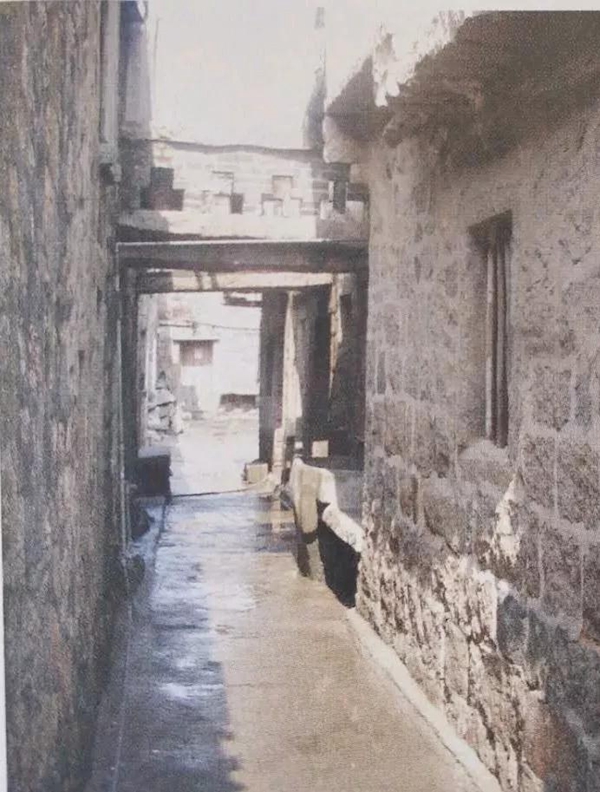

從御國山上遠眺,午山村聚落處于低山腰的位置,宛若一個可以固守的山城,由東西兩端的隘口控守著主要的入口和村中往來的主要平行于海灣的東西向步道(是為聚落日常往來的主要通道),而海灘地區(qū)則從高層八、九米左右至高潮線五至六米再至低潮線口,形成一個有機的后澳聚落場域。村民除了主要的漁獲產(chǎn)業(yè)外,也逐步向后山開墾旱田種植蔬菜,因此在午山村的后方形成了一條登山步道,沿線民宅逐漸向上伸展。

松下建筑的特征與工法

松下各村的石砌建筑特色包括:

一、三開間無天井的方形平面;

二、封火山墻、壓瓦石、封檐壓條、山墻正面的屋頂;在披水形式上,則因應著平面及防風壓檐的特性而作成二坡水、五脊四坡頂;

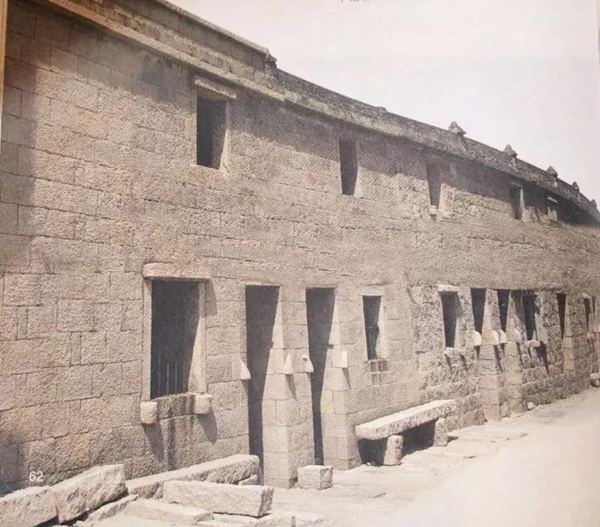

三、因應承重及開口門窗的構造,巧妙地運用豐富的石砌墻身及馬蹄腳的墻身基座;

四、內(nèi)部木構架獨立于石造墻身,以方形平面六等分呼應五脊四披水或二披水的屋頂形式,同時巧妙地結合了穿斗式及抬梁式的結構,使得屋頂能夠利用減柱增大室內(nèi)空間的彈性使用;

五、鋪面、駁嵌巧妙地使用砌石和建筑物結合成為一體,在排水系統(tǒng)上亦使用砌石承接屋頂面、墻面,乃至于駁嵌的營建系統(tǒng),使得臨港口傍山而居的山城十分穩(wěn)固。坐落大祉的“祉園宗祠”,就是較有這種建筑藝術代表的建筑。

松下建筑大抵以矩形5 : 6至5 : 8的比例自成單元,然后隨著地形往兩側增長(有時會使用共同壁,但內(nèi)部單元是獨立的)。這樣的平面格局也出現(xiàn)在長樂梅花、漳港和福清沿海一帶的民居,甚至連封火山墻,正立面也十相相似。

從機能上來分析這樣的建筑格局,大抵有防風的作用;大部分的正門雖然面海,但平時不用,而是使用側面。一樓的空間基本上是作為前庭如抱廈的使用,有二至四個房間如四合院第一進的廂房,二樓則如四合院中的第二進。

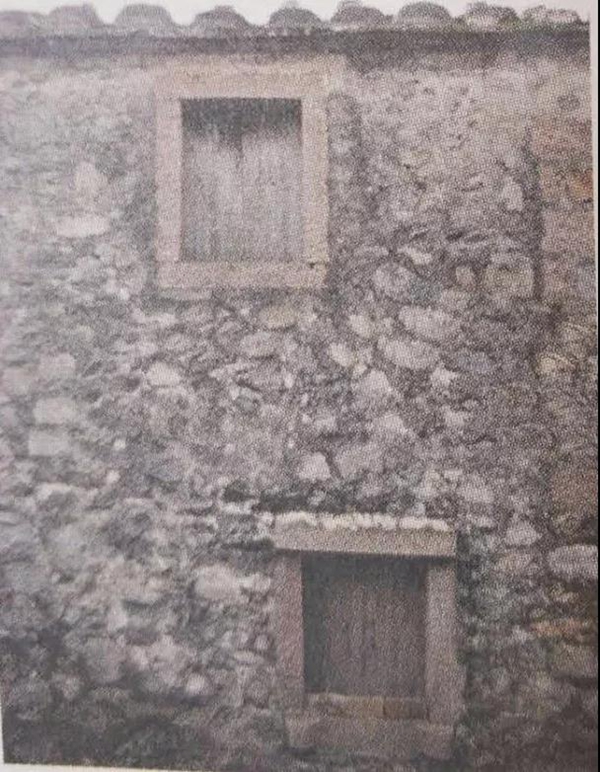

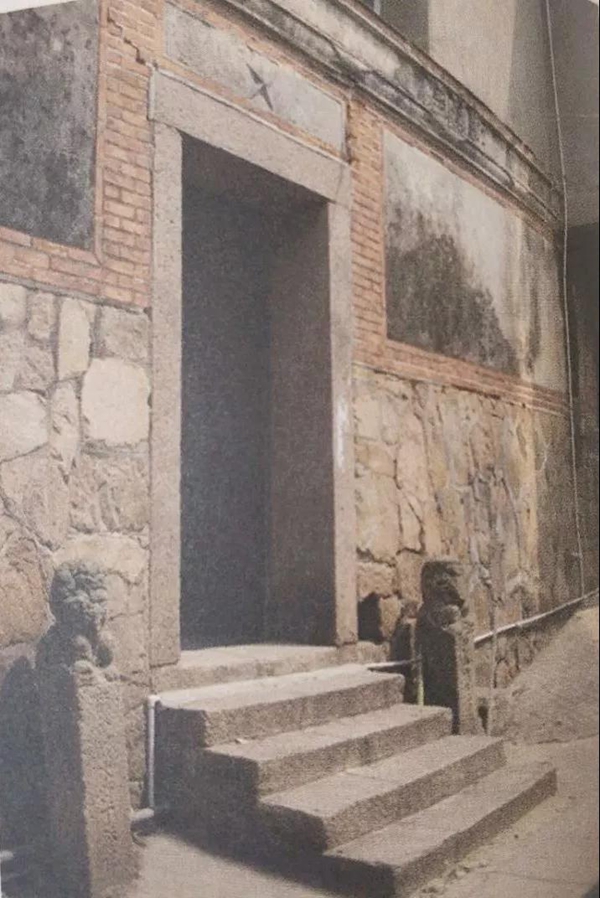

這里的寺廟和宗祠,通常也采用花崗巖建筑。宗祠的神龕,通常設置于正門軸向的后墻方形凹穴之內(nèi)。由于建筑隨石砌坡嵌而筑,因此有時入口在二樓,二樓設置四間臥房,一樓則作為起居、作業(yè)、儲藏的空間。特別是長嶼村的此類建筑,在正面的墻中央仍設有一門朝向海面,推斷可能和早期漁作產(chǎn)業(yè)講究風水有關(神龕可以望向海面等)。

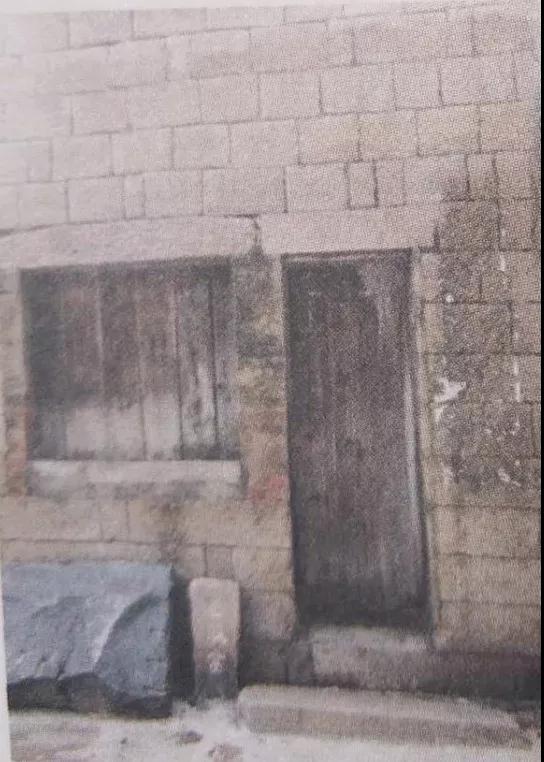

居民廚房通常設于獨立的外室,或連接于側面,或于室前一側。灶以磚、土砌筑而成,煙囪底座則砌成可置物的階梯狀。有些大型建筑,獨于側面或前院駁嵌下設漁獲物處理的大型炊事房。有些屋頂還作成平頂,做為居家前埕的空間。不過,即使是狹小的屋前空地(亦為通道的一部分),亦常是村民聚會、聊天、甚至夏日晚餐的地點。另外有一個極特別的格局,是在側面常常會設置如屋墻高的砌石墻,并設有門窗,形成一個介于室內(nèi)(從墻高及門、窗的設置上來看)及天井(沒有屋頂)的私有內(nèi)圍空間,有若玄關的功能,日后又可成為居室空間伸展增加的地方(加上屋頂即可)。從短墻或駁嵌到宅墻天井,再到建構木結構支撐屋頂和分割室內(nèi)空間成宅室,其間可以交互為用,非常有利。

總體來說,松下的建筑是由一個無天井及以接近 5: 8矩形的石造空間單元所構成,內(nèi)部的木構造將平面分為三開間,兩側通常作為臥房,各分成前后二室,附屬性空間通常置于側面或前伸的位置,增長空間則先以天井方式圍于側面或前庭一側,日后木構架設立于圍墻內(nèi),加屋頂即另成一完整的單元空間,只是尺度較小。

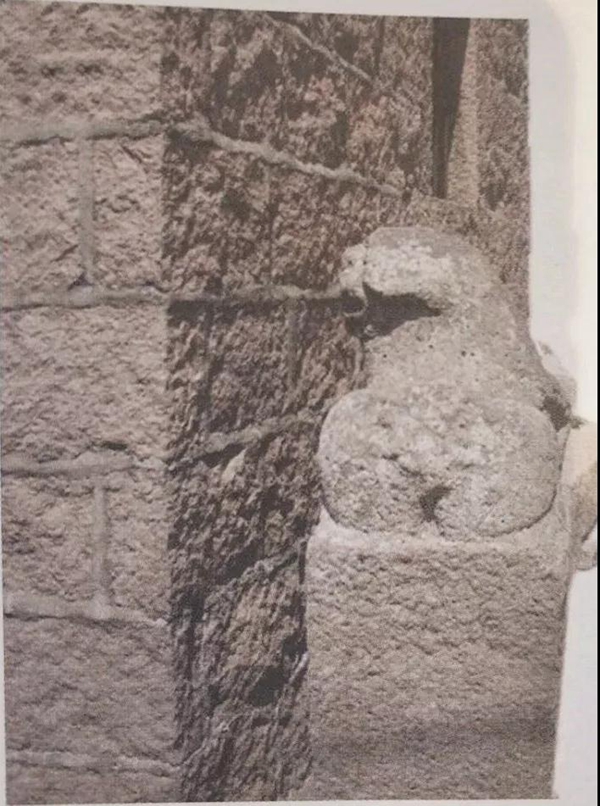

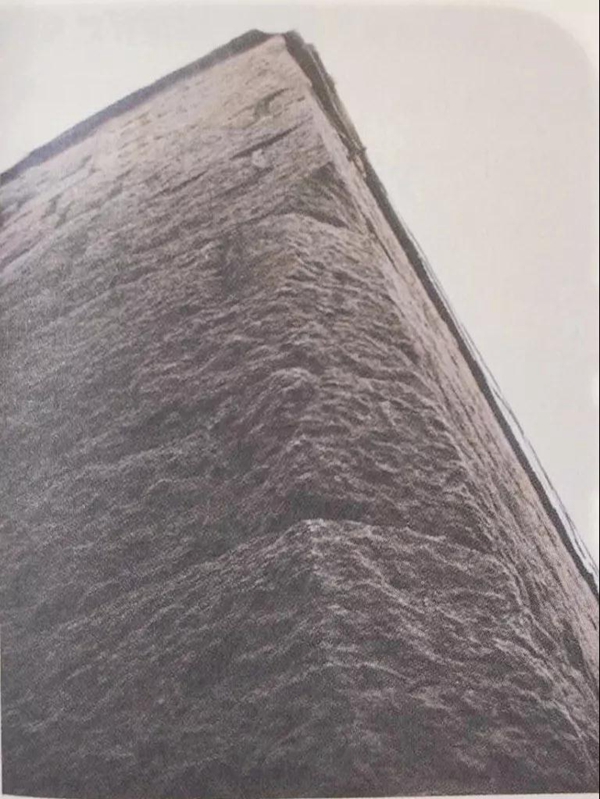

松下的壁身砌造特色是承重石墻的基腳砌法,當?shù)厝朔Q“馬蹄腳”,是將垂直砌的墻身置于加寬放大的基座上,通常約在離地 160-180厘米的地方開始放腳35-45厘米分往外。房子內(nèi)部是垂直砌的,外部則是在常人高度的地方呈弧線外放。這些石砌墻身讓人見識到一個成熟的營建體對于材料熟透后的那種順性、貼切、自在和豐富。

松下建筑兩側的厚重石墻通常以“人”字山墻為主,具有兩項特色:第一、石砌墻身和室內(nèi)的屋架木身結構是兩個獨立的系統(tǒng),桁架是由木構造支撐而非石砌墻;第二、房屋的主結構由民間的二個桁架為主(通常為九桁架),次間的邊柱和梁枋為輔,因此最大跨距的木梁是房屋的進深而非山墻的間距。

細部及裝飾。

松下建筑是機能的、樸質(zhì)的,它講究解決機能的技巧手法,沒有太多的裝飾或施工細節(jié)。不過,亦有若干裝飾細部說明如下:

1.屋頂部分:正脊上偶而會有泥塑脊獸,做為鎮(zhèn)宅辟邪之用。壓檐做法有很多種,亦有用女兒墻加線腳方式為之,受洋樓形式影響;這些女兒墻的正面約在開間結構上方會有獅獸、蓮花的裝飾,也有以鯉魚泥塑作為 出水口。

2.門窗部分:平日出入的門側邊常有瓶形、葫蘆形、魚形的插香泥塑,考究者用石雕嵌入,是真正的出入門道(通常為側門、而非正門)。門臼通常與石雕直接嵌入墻體。有些建筑前門設有照壁,并有八卦、太極等石雕、泥塑或木質(zhì)雕刻作為辟邪之用。門框通常以條實為楣,或作半圓拱,有時亦加有腰門。窗門通常較小,有防風、防盜的功能。

3.墻體部分:馬蹄腳是墻體砌作的特色,多采用丁字砌逐漸外凸約40厘米左右,人字砌的工法細致,是松下建筑的特色。

松下鎮(zhèn)的民居和閩東地區(qū)的居民形式頗為類似。

松下和長樂沿海一帶其他鄉(xiāng)村的民居,在機能上和材料上有更多的類似。福清、連江一帶的民居同樣是開間無天井式的平面格局,正面做法與山墻與松下民居也頗多類似,而在屋頂形式上也是五脊四披水或封火山墻的雙披水形式。因此在形式脈絡上,松下應屬于閩東建筑體系的一部份。

總之,松下的建筑特色有幾點:第一、松下聚落的配置及傳統(tǒng)建筑具有強烈的地方風格,其成長歷史和環(huán)境有著極為有機的關連性;第二松下建筑的工匠技法非常出色,特別是石砌的部分;第三、石砌外墻和木造內(nèi)構的結合非常突出,木構造中穿斗和抬梁式的構造因著機能需求的彈性變化而彼此結合顯得格外獨特;第四、同樣的石材從屋頂、墻身、鋪面、乃至石桓、駁嵌,整個聚落整合十分和諧,卻又能呈現(xiàn)每一棟建筑的特色,它證實了一個穩(wěn)定營建系統(tǒng)和有機成長的共生卻豐富的和諧關系。

(圖/文 鄭金勇)