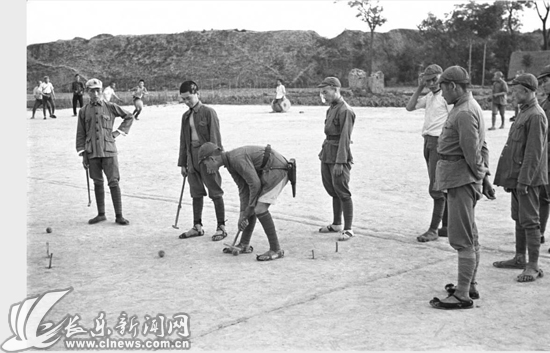

1937年八路軍在陜北舉行門球比賽

9月3日,是中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利紀念日。長樂泮野茶科所所長林建志向蔣濱建工作室提供了20多張抗戰(zhàn)時期我軍在艱苦環(huán)境條件下開展體育活動珍貴歷史圖片。近年來,林建志致力于抗戰(zhàn)、鄭和、孫中山以及本土文化挖掘整理與交流,并成為該工作室顧問。

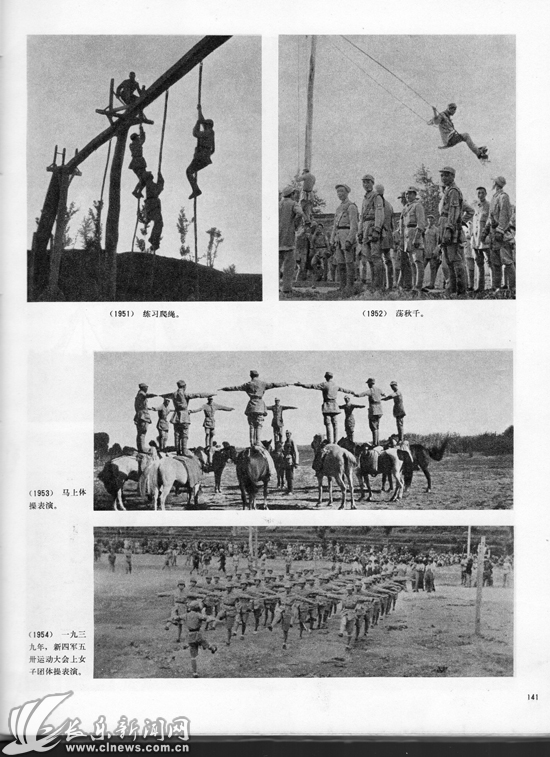

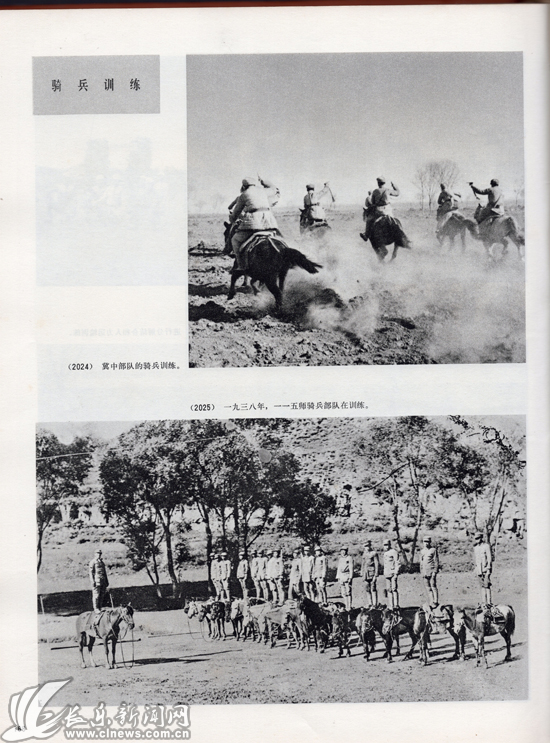

這些圖片形象生動再現(xiàn)了在中國共產(chǎn)黨領導下,我軍在艱苦的抗日戰(zhàn)爭年代活躍的體育活動,在戰(zhàn)斗間隙的文體活動普遍開展。男女籃球、排球、跳高、足球、乒乓球門球、射擊、拔河、武術、馬上體操、自行車比賽、賽馬比賽、女子團體操、走浪橋、軍民一起表演武術等豐富多彩的體育活動,還有扳腕子、角力等不用器械,不拘場所,隨時可以進行的比賽。

據(jù)有關軍史資料記載,體育活動曾在抗日根據(jù)地蓬勃開展。1937年成立的“陜甘寧邊區(qū)體育運動委員會”、1940年成立的“延安體育會”和1942年成立的“延安新體育學會”是根據(jù)地體育運動的領導機構。1942年毛澤東在延安提出了“鍛煉體魄,好打日本”,朱德、賀龍、葉劍英等人也對體育大力提倡。抗日根據(jù)地廣泛發(fā)動群眾,在部隊、工廠、機關、學校、農(nóng)村開展形式多樣的體育活動。通過體育運動強魄了體格,堅定了信念,為抗日戰(zhàn)爭的勝利奠定了條件。根據(jù)地機關干部開展了“十分鐘運動”、延安的婦女編排了“新秧歌”根據(jù)地還利用“三八”“五四”“八一”“九一”、春節(jié)等節(jié)假日進行各種運動競賽,激發(fā)群眾參與體育運動的興趣,提高軍隊戰(zhàn)斗力。以賀龍、關向應為領導的120師在晉綏革命根據(jù)地開展了廣泛的體育運動,廣大人民群眾和革命隊伍特別是120師的"戰(zhàn)斗籃球隊"戰(zhàn)無不勝,名聲響徹整個紅色革命根據(jù)地。

無論是抗日根據(jù)地、國統(tǒng)區(qū),還是敵占區(qū),中華兒女都把練兵健體、打擊日本侵略者作為動力,在艱難危急的境況中積極參與體育鍛煉和競賽,體現(xiàn)了中華民族不畏強暴的民族精神和團結抗日的民族情感。1941年的“五一”運動會正值日寇掃蕩,邊區(qū)軍民一面調(diào)集兵力迎擊日寇,一面熱情參與競賽,最后圓滿結束。體育活動增強指戰(zhàn)員的身體素質(zhì)和戰(zhàn)斗意志。運動員有時是手執(zhí)武器,身背籃球,穿越敵人封鎖區(qū)去參加比賽。通過體育活動,提高了國民素質(zhì),增強了部隊的戰(zhàn)斗力。軍官士兵、青年學生、工人、農(nóng)民、干部都參加到體育鍛煉之中,身體素質(zhì)得到提高,所以軍民在持久抗戰(zhàn)中能越戰(zhàn)越勇。

抗戰(zhàn)體育活動具有濃厚的軍事色彩。抗戰(zhàn)期間,開展了軍事體育、競技體育和民間傳統(tǒng)體育項目等體育活動,其活動具有軍事目的性、宣傳教育功能的突出性、內(nèi)容的豐富性和形式的靈活性等特點,提高了部隊的整體素質(zhì)和軍事素質(zhì)。我軍克服困難,樂觀積極的開展體育活動。在艱苦的環(huán)境和條件下,我軍緊密結合斗爭實際,自力更生,因地制宜,因陋就簡,體育活動土洋并存,體育活動與休閑娛樂活動融為一體,努力創(chuàng)造抗戰(zhàn)體育運動的條件,為全民族的抗戰(zhàn)事業(yè)做出了重大貢獻。體育作為一種反侵略利器,它與軍事抗戰(zhàn)患難與共相始終,無處不在、無時不有,無論在前線還是后方,都成為激勵軍民催人奮進的號角。

蔣濱建說,從大量圖片中解析出抗戰(zhàn)體育運動所蘊含著的偉大民族文化精神,始終都包含著、顯示著、透析著中華民族的那種不折不撓的抗爭精神和愛國情懷,在當時極大地凝聚了民心、鼓舞了士氣,引領著億萬軍民萬眾一心同仇敵愾,與囂張而不可一世的日本軍國主義者作殊死拼搏,最終取得了抗日戰(zhàn)爭的偉大勝利。

這些珍貴老照片,形象再現(xiàn)了抗日戰(zhàn)爭時期我軍體育活動的開展,為奪取抗戰(zhàn)的勝利起到了積極的作用,也為新中國體育運動的開展奠定了基礎。我軍的體育精神成為中華民族的體育精神,一直流傳至今。成為中華民族戰(zhàn)勝日本軍國主義的精神支柱,這種精神傳承至今,成為邁向體育強國、實現(xiàn)中國夢的強勁動力。

(作者 堅冰)