福建是一個瀕臨海洋的省份。早在公元前6世紀,福建的先民就借助簡單的竹木筏,靠海補充食物,創(chuàng)造了燦爛的海洋文明。甘棠港、月港和刺桐港等成為中國古代海上絲綢之路的重要港口,福州是近代海軍的發(fā)源地和海員之鄉(xiāng)、海外華人華僑的主要祖籍地。

福建是“海上絲綢之路”的起點。閩國時期的甘棠港最為著名。

據(jù)歷史文獻記載,王審知為了增強閩國的經(jīng)濟實力,倡修水利,鼓勵墾荒;招撫中原名士,興教育,辦學(xué)校;鼓勵對外通商,利用沿海地理優(yōu)勢,從采取整治、疏通對外交通的航道入手,下令鑿去黃崎海道中梗舟之巨石,開辟甘棠港,招徠海中蠻夷商賈,與東南亞各國乃至高麗、日本等進行貿(mào)易,建立起“北起遼海,東到高麗,南至三佛齊(今蘇門答臘),遠極阿拉伯”的商路航線;并將從海外貿(mào)易中得來的金銀、香藥、犀角、象牙、珍珠、玳瑁、薔薇水等,以進貢為名,轉(zhuǎn)販北方,牟取商業(yè)利潤。工商業(yè)的發(fā)展造就了張睦等一批有建樹的商人和商貿(mào)管理者。國際貿(mào)易空前繁榮,貨物“填郊盈郭”,商賈“摩肩擊轂”。甘棠港一度為中國海上交通的中心,呈現(xiàn)“工商之饒,利盡山海”,“百貨隨潮船入市,千家沽酒戶垂簾”,“海舶千艘浪”等盛況。

一、甘棠港的歷史記錄與爭議由來

甘棠港,舊名“黃碕”或“黃崎”。唐末乾寧時(894—898年)由王審知下令辟為港,唐昭宗賜號其為“甘棠港”。最早記載[2]王審知開辟甘棠港的是同時期荊南人孫光憲,他在《北夢瑣言》中記載:“福建道以海口黃碕岸橫石巉峭[3],常為舟楫之患。閩王瑯琊王審知思欲制置,憚于力役。乾寧中,因夢金甲神,自稱吳安王,許助開鑿。及覺,話于賓僚。因命判官劉山甫躬往設(shè)祭,具述所夢之事。三奠未終,海內(nèi)靈怪具見。山甫乃憩于僧院,憑高觀之,風(fēng)雷暴興,見一物,非魚非龍,鱗黃鬣赤。凡三日,風(fēng)雷止霽,已別開一港,甚便行旅。當(dāng)時錄奏,賜號甘棠港。”“甘棠港”的名稱自此始。甘棠港成為當(dāng)時東方巨港、海上絲綢之路的起點。

在唐天祐三年(906年)《恩賜瑯琊郡王德政碑》的碑文也詳實記述了王審知開辟甘棠港:“閩越之境,江海通津。帆檣蕩漾以隨波,篙楫崩騰而激水。途經(jīng)巨浸,山號黃崎,怪石驚濤,覆舟害物。”“祭罷,一夕震雷暴雨,若有冥助。達旦,則移其艱險,別注平流。雖畫鹢爭馳,而長鯨弭浪。”朝廷“賜名其水為甘棠港,神曰顯靈侯。”碑銘雖然渲染的是王審知“役靈祇力,保千萬艘”的歷史性功績,但包含甘棠港的地形地貌特征和方位等信息。

《唐故威武軍節(jié)度使守中書令閩王墓志》載:“古有島外巖崖,蹴成驚浪,往來舟楫,動致敗亡。王遙祝陰靈,立有玄感,一夕風(fēng)雷暴作,霆電呈功,碎巨石于洪波,化安流于碧海,敕號甘棠港。至今來往蕃商,略無疑恐。”[4]碑文明確指出:甘棠港位于“江海通津”,即溝通江海之處。并肯定了閩王王審知開辟甘棠港的神奇和甘棠港的重要作用。

甘棠港開辟的“傳奇故事”舊史志多載其事,但唐宋時期福州管轄地區(qū)內(nèi),自古至今,曾號稱黃岐(黃崎)地名的頗多,連江有黃岐,褔安有黃岐,寧德有黃岐,福鼎有黃岐,長樂也有黃岐澳、黃岐境;稱為甘棠者亦不少見,福安有甘棠、霞浦有甘棠、長樂也有甘棠,以致于黃岐、甘棠港的地理位置長期以來眾說紛紜,莫衷一是。早在宋代,對于甘棠港的地理位置就有“長溪”和“閩縣”兩說。

南宋梁克家在淳熙年間編纂的《長樂志》后人改稱《三山志》[5]中記曰:長溪甘棠港,“舊有巨石屹立波間,舟多溺覆。唐天祐元年瑯琊王審知具太牢禮,禱于神,將刊之。其夕,雷雨暴作,石皆碎解。遲明,安流如砥。昭宗詔褒之,賜號甘棠,神曰顯靈侯。三年,賜德政碑。”[6]

南宋學(xué)者王象之在其《輿地紀勝》中則稱:甘棠港“在閩縣,舊名黃崎港,先有巨石為舟楫之患。唐天祐中,閩王命工鑿之,忽然震碎,勅改。”《閩大記》也云:“乾寧四年詔改福州為威武軍,授王審知節(jié)度使。乾寧五年福州黃岐江雷震水中,巨石碎之。”[7]

此后,人們對甘棠港地理位置的看法實際上主要沿襲以上兩說。近年又有人主張甘棠港即今連江黃岐半島等等,各說各的道理與依據(jù)。

但根據(jù)有關(guān)史籍所描述的“甘棠港”,歸納起來具有如下特征:

一是甘棠港入海口在“黃崎”、“黃岐岸”。

二是甘棠港是位于“江海通津”處的港口。明人王應(yīng)山指出,甘棠港由“黃岐江”入海。

三是甘棠港在“海上黃崎”。《唐故威武軍節(jié)度使守中書令閩王墓志》記曰:“王遙祝陰靈,立有玄感”。《新五代史》稱甘棠港為“海上黃崎”。由此推之,甘棠港的地理位置必定是位于“島外”的“海上”之港。

四是甘棠港是以巖基為主的地質(zhì)構(gòu)造的海港。孫光憲云:“福建道以海口黃碕岸橫石巉峭,常為舟楫之患”,故稱甘棠港為“石港”。《恩賜瑯琊郡王德政碑》稱:“山號黃崎,怪石驚濤”。《唐故威武軍節(jié)度使守中書令閩王墓志》則稱甘棠港為“島外巖崖”。可以想見,甘棠港入海口黃碕岸橫石巉峭,地處島外巖崖。

如果以甘棠港的上述四個特征來分析考察“甘棠港在福安黃崎鎮(zhèn)”、“甘棠港在連江黃岐”、“甘棠港在福州”等論點,可知這些地方都不具備在以風(fēng)為動力時代商務(wù)港口構(gòu)成的要件。

1、“福安黃崎鎮(zhèn)說”。

宋梁克家在《(淳熙)長樂志》(后改稱《三山志》)中說甘棠港在長溪,人們認為是今福安。受其影響,歷代志書和文史學(xué)者多認為甘棠港在離省會福州300多里的閩東福安。今人有認為在福安下白石鎮(zhèn)的,有認為在福安甘棠堡的。

從商港的構(gòu)成要件看,王審知將一個具有“招徠海中蠻夷商賈”的大型國際性商港,并成為當(dāng)時東南地區(qū)對外貿(mào)易的重心的“甘棠港”,設(shè)置在遠離當(dāng)時的政治、軍事、經(jīng)濟、文化中心——福州300多里之外的福安,無論從政治、軍事層面,還是經(jīng)濟層面都難以理解。

從褔安開發(fā)歷史觀察,福安下白石鎮(zhèn)和甘棠堡,并不具備“海港”、“商港”的要件。如果說黃崎鎮(zhèn)(今下白石鎮(zhèn))是山貨與海鮮的集散地,則恰如其分。如果說是外貿(mào)名港,則差之甚遠。同時,福安甘棠堡是“三塘”。這一點從世居福建福安甘棠鄉(xiāng)的清朝陳一夔所編的《甘棠堡瑣志》中就可以看出福安的“甘棠”由來:福安甘棠鄉(xiāng)初名“三塘”:“宋元豐年間,吾始祖美和公世居長溪……見其門首海地,堪以圍塘,歸而謀諸同志朱、金、鄭各宦家,而經(jīng)營焉。吾祖圍于南,是名南塘;朱、金、鄭圍于中,是名官塘;陳、蘇圍于外,是為外塘。三塘之名始于此”。 [8]后為了紀念其先祖“圍筑之功”,“永不可忘”,故“改其名曰‘甘棠’。”“蓋‘三塘’與‘甘棠’兩字,聲音相似,是以其名。”由此可見福安甘棠堡的“甘棠”,原名實為“三塘”;福安“三塘”是宋朝之后,由當(dāng)?shù)鼐用駠┒伞?/p>

再從地貌地形考察,福安“甘棠”并不構(gòu)成商港的條件。

眾所周知,王審知開辟甘棠港旨在發(fā)展海外貿(mào)易——招徠海中蠻夷商賈,以賺取利潤。甘棠港不僅是一個沿海貿(mào)易的商業(yè)港,也是對外貿(mào)易中轉(zhuǎn)港。一個商港,必然承載貨物集散功能,特別是古代對外貿(mào)易港,除了要有一個優(yōu)良的港灣外,還應(yīng)該具備有較理想的陸上交通條件。如果陸上交通不便,貨物無法集散,那作用只是港口,而不可能成為商港。福安“甘棠港”距閩國政治經(jīng)濟中心福州300多里,陸路不僅遙遠而且要越過重重疊疊的鷲峰山脈,陸路交通極為不便。海運貨物要從陸上向東往今連江縣、福州市方向集散,是難以成行的。

同時,在風(fēng)動力時代,靠船轉(zhuǎn)運福州也不現(xiàn)實,即使在東北季風(fēng)時期也要三天的航程方可抵達福州,在西南季風(fēng)期則要更長時間,這無形中增加運輸成本和貨物耗損。海路轉(zhuǎn)運也承擔(dān)對外貿(mào)易商港的貨物集散功能也弱。

若沒有廣闊的集散市場為依托,就不可能有發(fā)達的海外貿(mào)易。古代福安內(nèi)陸交通十分閉塞,不具備成為唐末福建對外貿(mào)易提供陸上或內(nèi)河貨物集散地的運輸條件,而且唐末福安縣及其附近地區(qū)的經(jīng)濟尚未發(fā)展,當(dāng)?shù)夭豢赡転橥鯇徶?quán)的外貿(mào)貿(mào)易提供必要的外運貨物,不具備開辟對外貿(mào)易商港的要件。

顯而易見,王審知開辟的甘棠港,不可能舍近求遠,在遠離經(jīng)濟、政治、文化中心的福安開辟一個毫無“集散功能”的“甘棠港”。

至于《三山志》記載長溪甘棠港的長溪,應(yīng)該是指長樂的“長溪”(今稱“文溪”、“長溪”,因源流是長樂最長的溪流而稱為長溪,即后稱甘棠港/陳塘港,匯東西北三湖與董峰山七十二洋之水,通過港道,流經(jīng)北鄉(xiāng)183個村莊),后人將長樂的長溪誤認為閩東的長溪縣,因此將材料誤移至福安。

2、“連江黃岐說”。

王象之《輿地紀勝》中稱:甘棠港“在閩縣,舊名黃崎港,先有巨石為舟楫之患。唐天祐中,閩王命工鑿之,忽然震碎,敕改。”今人有據(jù)此敷衍為甘棠港“連江黃岐說”。

從自然條件來看,東海之濱的連江黃岐半島不具備商務(wù)貿(mào)易活動的“海港”條件,不僅“黃岐,定海前礁石尤多”,而且它孤懸海上,三面臨海,毫無屏障,無法抵御風(fēng)暴和臺風(fēng)侵害。連江黃岐半島,春季多東風(fēng),風(fēng)力大;秋季多東北風(fēng),風(fēng)力最大;冬季多東北風(fēng)與北風(fēng),風(fēng)力也大。7級風(fēng)力平均每年約120天,臺風(fēng)次數(shù)平均每年達5次以上。8—9月登陸的臺風(fēng),風(fēng)力可達12級。全年大于或等于8級的大風(fēng)天約30天。如果沒有外島丘陵抵御風(fēng)害,風(fēng)浪不利商船停泊。在一個貿(mào)易商港,避風(fēng)是重要要件。連江黃岐三面臨海“毫無屏障”,在避風(fēng)條件差的地方開辟港口無疑是不適宜的,也是不可能的。

而且連江黃岐沒有江河連結(jié)內(nèi)地,不屬“江海通津”地帶,因此它不具備古代甘棠港的特征。

同時,連江黃岐距福州100多里,從福州到連江黃岐要翻越重巒疊嶂的北嶺山區(qū),交通十分困難。

王審知開辟甘棠港緣由是因“閩疆稅重,百貨壅滯”,開辟甘棠港的目的是為了“招徠蠻夷商賈,縱其交易”。解決福州“百貨壅滯”的問題,首先應(yīng)選擇接近于工商業(yè)和交通發(fā)達的地區(qū),才能享有“江海之利”。如果沒有特殊原因應(yīng)當(dāng)不會舍近求遠,跑到交通困難、人煙稀少的黃岐半島去開辟新港。

從歷史上看,連江黃岐只是一個漁港,不具備建立對外貿(mào)易商港的基本條件。

閩江口外有幾個地方都屬于候潮泊船的地方,看似海港,認真追究起來又不像。古代地廣人稀,不像現(xiàn)在人們劃界爭地,港區(qū)只有很小的地方。無獨有偶,泉州人也在找刺桐港,海邊幾個地方都像,認真起來又不像。實際,刺桐港就是泉州港,海邊幾個地方都是候潮泊地。《尤氏族譜》說的很清楚,始祖思禮公是“開肈”甘棠港,不是“開鑿”甘棠港。[9]

3、“甘棠港福州說”。

福州臨江通海,福州港歷史悠久,早在秦漢時期就開辟為港口,就是中國東南重要港口。

漢武帝元封元年(公元前110年),閩越王余善反漢,“攻殺漢將吏”,武帝“遣橫海將軍韓說、中尉王溫舒出會稽”,(時福建屬會稽郡)[10] 漢舟師達閩江海口,打敗余善兵船,進占東冶城。[11]

據(jù)《漢書?景十三王傳》記載,西漢初年,江都王劉建“遣人通越鯀王閩侯,遺以金帛奇珍。鯀王閩侯亦遺建荃、葛、珠璣、犀甲、翠羽、蝯熊、奇獸,數(shù)通使往來,約有急相助。”[12]瑇(玳)瑁、異香、美木之屬,莫不自出”[13]。東漢時我國遠航交趾(越南)的船只,都從“東冶港”啟航。 據(jù)載,“舊交趾土多珍產(chǎn),明璣、翠羽、犀角、

東漢前期,福州因其地理位置優(yōu)越,成為東南海運的樞紐。“建初八年(83年),(鄭弘)代鄭眾為大司農(nóng),舊交趾七郡貢獻轉(zhuǎn)運,皆從東冶(古福州)泛海而至,風(fēng)波艱阻,沉溺相系。弘奏開零陵,桂陽嶠道,于是夷通,至今遂為常路”。足見東漢前期,古福州港已是當(dāng)時對外貿(mào)易的主要港口,進口商品皆在此集散轉(zhuǎn)運。

據(jù)《后漢書?賈琮傳》記載,“舊交趾土多珍產(chǎn),明璣、翠羽、犀象、瑇(玳)瑁、異香、美木之屬,莫不自出。”舊交趾指的是日后安南、占城之地,即今越南北部和中部。說明在公元前二世紀,福州港南與越南、北與江淮都有了海上交通,國內(nèi)外貿(mào)易已很繁盛。

漢獻帝建安元年(196年),會稽太守王朗舉兵與孫策戰(zhàn),“敗績,浮海至東冶”。孫策派賀齊率舟師追擊至閩江海口,“大破之”。[14]

三國“吳景帝時,置曲郍都尉。”[15]《元和郡縣志·江南道·福州》:“吳于此立曲郍都尉,領(lǐng)謫徙之徒作船于此。”《太平寰宇記》記載與此同。《三山志·地理·敘州》則作:“吳景帝時置曲郍都尉,領(lǐng)謫徒造船于此。”吳國造船場,福州城內(nèi)可通海船。因有通海之便利,所以它又成為吳國的海軍基地。

在隋唐時代,和福州港有交通往來的海外諸多國家和地區(qū),北洋、東洋的有琉球、新羅(朝鮮)、倭國(日本);南洋、西洋的有林邑(越南南方)、赤土(馬來半島)、真臘(柬埔寨)、婆利(印尼巴厘島)、三佛齊(印尼蘇門答臘),天竺(印度)及波斯、安息等,海上交通在前代的基礎(chǔ)上又有新的發(fā)展,外貿(mào)活躍,各國商人接踵而至。“偽閩時,蠻舶至福州城下。”[16] 據(jù)梁克家記載:“循州境東出,漲海萬里,潮隨月長,晝夜至如符契。道閩安而上,江面澄闊,別為西峽,逾于南臺,……輕舟朝發(fā),乃一夕可至。南望交廣,北睨淮浙,渺若一塵,乘風(fēng)轉(zhuǎn)舵,顧不過三數(shù)日”。[17]

可見福州海運十分便利,根本就不存在有巨石梗阻海道之事。因此王審知欲發(fā)展福州的海外交通,根本就用不著興師動眾,開鑿海道。由此可推論福州港并非五代王審知治閩時期開辟的甘棠港。

據(jù)唐天祐三年于兢《恩賜瑯琊郡王德政碑》:“閩越之境,江海通津”,“途經(jīng)巨浸,山號黃崎,怪石驚濤,覆舟害物”,“賜名其水為甘棠港。”

明萬歷《福州府志·卷七十五·時事》載:乾寧五年(898年),黃岐港雷震水中,巨石碎之,海船利涉,人謂審知德政所致,號“甘棠港”。由此可推斷甘棠港應(yīng)當(dāng)位于“江海交匯處”,起銜接海運和內(nèi)河貨運的中介作用。

《北夢瑣言》中記載:“福建道以海口黃碕岸橫石巉峭,常為舟楫之患。……乾寧中,因夢金甲神,自稱吳安王,許助開鑿。……因命判官劉山甫躬往設(shè)祭”。王審知欲開黃崎港,不能親自祈祭,乃命判官劉山甫代行。這表明甘棠港與當(dāng)時的王審知治閩時期的政治、經(jīng)濟和文化中心有一定的距離但也不會太遠。

《北夢瑣言》又記載:“已別開一港,甚便行旅”,可清楚看出:甘棠港,不是新開之港,而是把“黃崎”附近海中的巨石清除掉,便于船舶安全航行。

從記載看,甘棠港當(dāng)不在今之福州,但距福州并不遙遠。甘棠港應(yīng)位于閩江與東海“江海交匯處”。

就福州港本身來說,它屬于遠離大海的內(nèi)河港口,不能說是位于島外,更談不上是“海上”之港;如果將甘棠港的位置挪到閩江口的瑯岐島,甚至遠至馬祖列島周圍的海域,也不成立,因從地質(zhì)條件來看,瑯岐島還談不上是“橫石巉峭”、“怪石驚濤”,被稱為“石港”的條件;且瑯岐島歷史上不稱為“黃崎”,而稱為“劉岐”、“流岐”。而稱為“瑯岐”的是長樂上洞江紹惠里的瑯岐、瑯尾、赤嶼……[18]。因此瑯岐島也不具備甘棠港的特征。

綜合觀察,福州甘棠港“今福州說”、“連江黃崎說”、“褔安黃崎鎮(zhèn)說”都存在天然不足。多年來,筆者對地處閩江出海口、福州門戶的長樂舊航道、舊地名、古碼頭等進行考察,田野調(diào)查發(fā)現(xiàn)長樂具有甘棠港的全部特征和開辟為大型商港的要件。在長樂開辟甘棠港,具有與政治經(jīng)濟文化中心距離較近的地理之便,又可充分借助長樂歷史與自然形成資源。

王象之在其《輿地紀勝》中所稱的“甘棠港在閩縣,舊名黃崎港。”因長樂前身曾為閩縣,且閩縣縣治曾在長樂境內(nèi)數(shù)處之間遷移,如閩縣曾設(shè)治于大城山麓(今長樂石屏村閩縣莊)。由于地名慣性影響,古代常出現(xiàn)稱長樂為閩縣。時所指的“閩縣”當(dāng)包含今長樂高詳、光俗、至德、欽仁、紹惠、江左等六里[19]。后世多因沒有厘清這種關(guān)系造成許多困擾,誤認為《輿地紀勝》中所稱的“甘棠港在閩縣,舊名黃崎港”就是指今福州城或今瑯岐島或今黃岐半島。

明清時期閩縣疆域圖

二、滄海桑田,甘棠港變遷

長樂位于江海交匯之處,閩江在此注入東海,形成“江海通津”地帶。地理形勢完全符合史書所記載的“島外”的“海上黃崎”的情景。長樂在江海交匯處今文嶺鎮(zhèn)石壁村貓山與北之碁山之間的黃崎澳,橫石巉峭。

而長樂的陳塘港,更具備史籍所描繪的甘棠港的特征。

1、長樂古地形地貌與歷史文獻描繪的吻合。

王象之在其《輿地紀勝》中稱:甘棠港“舊名黃崎港,先有巨石為舟楫之患。唐天祐中,閩王命工鑿之,忽然震碎,勅改。”崎,曲岸也。崎嶇,險峻。是海岬之意,多指伸入海中的半島。

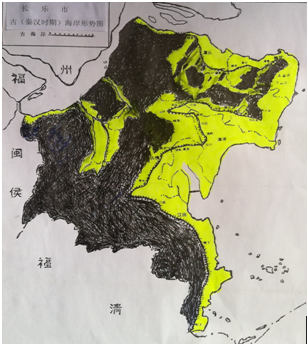

在秦漢之前,長樂的地形地貌是半島之外有一列島嶼,北起梅花銀山,南至湖南鎮(zhèn)牛山、金峰鎮(zhèn)臚峰山(原稱爐峰山),斷斷續(xù)續(xù)的丘陵,在海浸時期,僅是一列島嶼,目前的濱海平原大多數(shù)還沉在海底,在籌峰山、浪頭山、岐山之間形成“W”形港灣,具有充分的避風(fēng)條件。文獻記載的甘棠港區(qū)位要件與長樂地形地貌相吻合。

見長樂地形地貌示意圖。

長樂地形地貌示意圖。 黑色區(qū)域為秦漢之前地貌,黃色區(qū)域都是后來泥沙淤積而成。

隋代長樂還是狹長的半島加幾個孤懸的海島

唐代時江海泥沙開始在閩江出海口淤積

五代時江海泥沙開始在閩江出海口淤積成灘涂臺地

宋代時江海泥沙淤積成長樂濱海平原,半島地形成形

明代時江海泥沙成長樂兩大平原

清代長樂地形地貌

從圖中可看出,長樂的地形地貌,先秦時期是半島(北起閩江邊的籌峰山、天險山,南至七星巖山相連,山連山)加外島(北起梅花銀山,南至湖南鎮(zhèn)牛山、金峰鎮(zhèn)臚峰山,斷斷續(xù)續(xù)的丘陵。

以上地圖來自福建省方志辦主編《中華人民共和國地方志·福建省志:福建歷史地圖冊》,福建省地圖出版社,2004年4月出版。該圖是研究長樂甘棠港和太平港變遷的重要佐證資料。

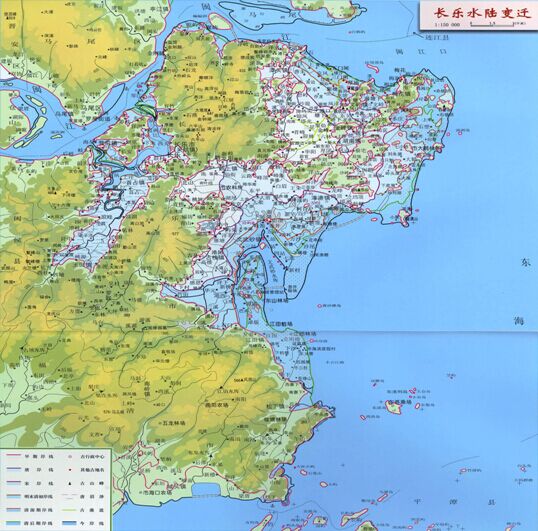

從上圖可以看出,長樂境內(nèi)河道海灣港灣星羅棋布,江河縱橫。西部與西北部屬閩江水系,自南往北注入閩江,構(gòu)成營前—洋嶼水網(wǎng)(太平港水網(wǎng));東部長樂平原上密布的河汊與天然港道,構(gòu)成南洋水網(wǎng)與北洋水網(wǎng)。北洋水網(wǎng)北入閩江,南洋水網(wǎng)北經(jīng)渡橋與北洋水網(wǎng)溝通,從潭頭港等地注入東海。北山(閩山)西的蓮柄港與太平港水網(wǎng)相通,注入閩江。東經(jīng)文武砂、十八孔、漳港仙岐等地注入東海。河網(wǎng)密度平均每平方公里2公里。河流較短促,為獨立水系,大多源自境內(nèi)低山丘陵區(qū)。

秦漢時期長樂地形地貌圖

從《福建歷史地圖集》看長樂地形地貌演變

衛(wèi)星拍攝長樂閩江口地貌圖

從上面地形地貌圖看,長樂是從半島加外島逐漸因泥沙淤積而形成丘陵和平原、河道交錯地勢地貌。總體態(tài)勢是由南部與中部向北部及東部漸次下降。南部、中部低山丘陵蜿蜒起伏,屬東南閩浙低山丘陵的一部分。中部龍腰山將長樂平原分成兩片:西部,北自營前向南延伸至玉田,是大片的河谷平原,高度多在海拔10米以下;東部,北起潭頭,南至江田,是廣闊的濱海平原,海拔2—5米,為全境最低點,在湖南、文嶺、梅花等地分布著海蝕殘丘、緩岡、臺地,多在海拔500米以下,其外側(cè)包括梅花、文嶺、湖南、漳港、文武砂、古槐、江田等沿海一線,分布著風(fēng)成砂丘和波狀丘地,海拔10—60米。

長樂東部濱海平原,依山瀕海,南北窄,腹部寬,面積140平方公里。江田至漳港一片最大,其次是金峰潭頭片,中間夾著渡橋隘口,江田以南及湖南文嶺小片平原,或傍山臨海,或散見于低殘丘之間,海拔均在5米以下。由于閩江及長樂境內(nèi)溪流泥沙與海沙共同作用,原“W”形港灣,積沙成東部為港汊縱橫的濱海平原,梗以花崗巖殘丘,最低處海拔2—5米。低丘、殘丘分布在沿江、沿海一線。在秦漢以前多為孤立于海上的小島。

2、長樂開辟甘棠港的修船造船能力與條件。

眾所周知,無論古代還是現(xiàn)代,舶船如織的商貿(mào)港口,尤其是國際化程度很高的商港,仰賴于修船造船等相關(guān)聯(lián)“匹配能力”。

長樂居閩江口南岸突出部,乃閩江咽喉、門戶要隘,為福建沿海地區(qū)較早開發(fā)的地區(qū),是我國古代海軍基地和造船基地,春秋戰(zhàn)國時起就與造船、航海結(jié)下了不解之緣。春秋時期盤踞在江浙的吳越王遣兵入閩,泊舟于吳航頭[20]。表明長樂在春秋戰(zhàn)國時期就與江浙沿海的海口交通已經(jīng)產(chǎn)生。戰(zhàn)國時期吳王夫差曾派人來長樂督造船只,為吳主航程之起頭,而取名吳航頭(今吳航鎮(zhèn)),長樂因而簡稱“航”。

三國時期孫吳政權(quán)于建衡元年(269年)專置典郍校尉,集結(jié)謫徙罪徒在此造船。鳳凰三年(274年),吳末帝孫皓遣會稽太守郭誕,后又責(zé)侍中張浩鎮(zhèn)此造船。長樂成為造船業(yè)中心,造船技術(shù)已經(jīng)達到相當(dāng)高的水平。晉太元十九年(394年)的《閩中記》,及《閩通志》等諸多志書,均確指“吳王夫差嘗略地至此作戰(zhàn)船”、“吳航頭為舊吳王造戰(zhàn)船處”。《福州府志》云:“吳航頭在水次,吳王濞及東甌王從之,故有吳航之名”。

長樂自古以來就是重要的港口,自春秋戰(zhàn)國以降都是造船基地,積累并具有很強的船舶修造能力,擁有眾多的造船、航海技術(shù)人才。古吳航頭港道開闊,萬里千波,舟航鱗集。“尤以操舟行船居多”,開長樂海員航海之先河。

3、滄海桑田,長樂黃岐港遺跡。

地處閩江口的長樂梅花、文石形勢險要,是進入閩江的第一道關(guān)卡,凡海外船舶,在未進入閩江之前,這里是一個重要的停泊站。唐宋時期,海船進入閩江門戶首先停泊在這一帶。王審知所辟“甘棠港”,指的就是閩江口的黃岐灣、黃岐岸,又稱黃岐澳。

甘棠港作為閩國盛極一時的外貿(mào)要港,隨著時代變遷和地形地貌的變化已淡出人們的視野,但是長樂甘棠港真正遺址仍在,史籍中也多有記載,諸如乾隆二十六年(1761年)長樂知縣賀世駿在長樂文嶺鎮(zhèn)石壁村一帶勘定各村社江海界留下的摩崖石刻,及現(xiàn)存的“黃岐澳”、“黃岐境”、“青嶼境”、“赤岐境”、“白馬忠懿王廟”及“棋山寺”……仍依稀可見黃岐澳甘棠港。

(1)長樂古甘棠港遺存。

長樂潭頭文石村位于閩江與東海交接的關(guān)口,是水上進出的門戶。在文石區(qū)域水岸線的一個突出部叫“馬山”,為扼守江海通道咽喉的軍事要塞。文石,原名“テ石” [21]。在明萬歷年間,知縣改為“文石”。因地處要沖,文石港當(dāng)古代的金峰、潭頭一帶尚未沖積成陸時,這個傍山海灣成為長樂北鄉(xiāng)主要港口,有渡船直通嶺南村。是長樂北鄉(xiāng)赴省城重要港口,是海舟漁貨商旅云集之區(qū),官宦商賈、文人學(xué)子絡(luò)繹不絕。

文石港與瑯岐島隔江對峙,距五虎礁二十海里。文石寺下港,西鄰文石港,歷來是海產(chǎn)品轉(zhuǎn)運港。文石龍江自古是造船基地,清代造船業(yè)“嚴安行”在此設(shè)塢造船。寺下港成為江海運輸中轉(zhuǎn)港,經(jīng)常有數(shù)十艘海船在此停泊,后因修筑寺下至阜山海堤,港口無法停泊船只,遂廢。

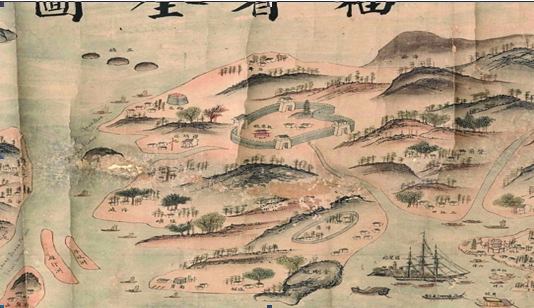

美國國會圖書館藏美國傳教士托馬斯·鄧恩繪制于1860年的“福省全圖”局部

從這張“褔省全圖”,可以看出長樂舊城、漳港、石井港(文嶺)、梅花城、潭頭、猴嶼、浮岐、洋嶼水師旗營城、營前、三江口等。可見在因泥沙淤積后的潭頭港至黃岐澳,即甘棠港遺跡。

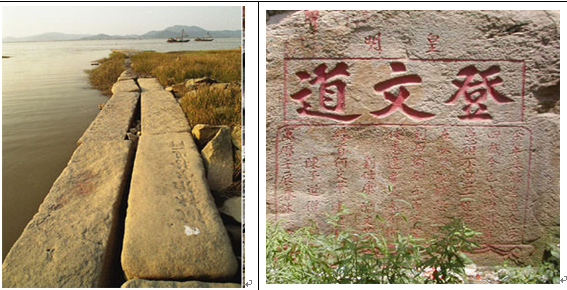

文石村為古代重要的港口和碼頭、道頭。現(xiàn)存的“登文道”,據(jù)《長樂縣志》記載,修建于明萬歷二十年(1592年)。因為處于閩江口的要沖,這里潮急浪猛,不斷沖刷,道頭附近泥沙淤積,船只很難靠岸。上下船,都要涉水,或讓人背,非常不方便。當(dāng)?shù)睾挝娜~、劉仕康等和僧傳興四處化緣,募及下長樂南北108鄉(xiāng)村及福清,經(jīng)四年建成了石板鋪成的道頭,原長約200米(現(xiàn)在退潮時,還可以走出幾十米)。道頭是雙條石鋪面,每條巨石長約3米,寬半米多,厚近半米。一些條石上刻有文字,有的還清晰可辨,如“龍門高家舍道一門”“楓林姜助造”等等。道頭取名登文道,并刻石記敘。

《長樂金石志·登文道》記曰:“余輩募緣造道,奔勞四載,今已成功。間有愚頑,不思工程浩大,在此系船,誠恐致壞,刻石諭知,爾等各宜體悉,違者呈究不徇。緣首何文葉、劉仕康、陳子道、陳瑾道、陳文芳、僧傳興。萬歷壬辰春、林杰書。”

文石供奉媽祖的天妃廟。《長樂文石志》記載:文石“天妃廟,建于永樂七年(1409年),太監(jiān)鄭和往西洋取寶,厥后朝廷遣天使封琉球中山王,俱在此設(shè)祭開船。倘值風(fēng)波之急,便有婺星降現(xiàn),扶持佑民護國。至于本澳漁船百只,尤感神庥。”

1409年后,鄭和第三次至第七次下西洋都是在此設(shè)祭開洋,揚帆出海的。文石港天妃廟等一系列文物成為鄭和下西洋和“海上絲綢之路”的重要文化遺存。

登文道位于長樂市潭頭鎮(zhèn)文石村,閩江口南岸,距長樂市區(qū)23公里,出阜山港,沿水路60公里可直抵福州臺江碼頭。

(2)劉山甫往設(shè)祭開港遺址文嶺棋山寺。

孫光憲《北夢瑣言》記載:“福建道以海口黃碕岸橫石巉峭,常為舟楫之患。閩王瑯琊王審知思欲制置,憚于力役。乾寧中,因夢金甲神,自稱吳安王,許助開鑿。及覺,話于賓僚。因命判官劉山甫躬往設(shè)祭,具述所夢之事。三奠未終,海內(nèi)靈怪具見。山甫乃憩于僧院,憑高觀之,風(fēng)雷暴興,見一物,非魚非龍,鱗黃鬣赤。凡三日,風(fēng)雷止霽,已別開一港,甚便行旅。當(dāng)時錄奏,賜號甘棠港。”[22]

乾寧四年(897年),王潮去世。第二年, 王潮之弟王審知續(xù)任福建觀察使后,為了長期性地策劃長樂地區(qū),任命了族弟王想為長樂縣令。《閩國史事編年》“王審知篇”中記載:“唐昭宗乾寧五年……是歲,王審知命鑿黃崎海口甘棠港,以劉山甫董其事。”甘棠港是王審知下令開鑿的。這項浩大艱巨的工程,始于乾寧五年(公元898年),天祐元年(公元904年)完成。

《閩書》曰:“甘棠港……入于海。舊名黃崎港。先有巨石梗舟,王審知就禱海靈,夜夢金甲神,自稱吳安王,許助開鑿;因命判官劉山甫往祭。中祭,海中靈怪畢出。山甫憑高視之,風(fēng)雷暴興,見一物非魚非龍,鱗黃鱲赤,凡三日夜,風(fēng)雷始息,已別開一港。”

《劉山甫列傳》載:“太祖入閩,署山甫威武軍節(jié)度判官,時海口黃崎岸,橫石巉峭,常為舟楫之患。太祖思去之,憚于力役。乾寧中(894-898年)夜夢金甲神,自稱吳安王,許助開鑿。因命山甫前往致祭……山甫乃憩僧院,風(fēng)雷暴興,見有黃鱗赤鬣,非魚非龍者。凡三晝夜,風(fēng)雷始息,已別開一港,其便行旅,即所賜號‘甘棠港’者是也”。[23]

從上記述可看出,甘棠港開鑿之前的天然港,名叫“黃崎港”。由于港中有巨石,容易使過往舟楫翻覆。王審知向海中神靈祈禱。一天夜里,他夢到一個身穿金色盔甲的神仙,自稱吳安王,答應(yīng)幫他開鑿這個海港。王審知便派遣他的判官劉山甫前往拜祭海神。祭祀進行到一半時,海中出現(xiàn)了靈怪。劉山甫登高一望,看到海面風(fēng)雷大作,見到當(dāng)中有一個既不是魚又不是龍的靈怪,它身上的鱗紋黃中帶紅。三天三夜的風(fēng)雨雷電后,海上的巨石不見了,新的港口已經(jīng)開鑿而成。

甘棠港工程開工前,由判官劉山甫前往拜祭海神,這是濱海民眾“好巫尚鬼”、堅信“舉頭三尺有神明”,只要有動土,都必須祭土地和鬼神。判官劉山甫設(shè)祭的地方,遺址在今長樂文嶺鎮(zhèn)前董村棋山(碁山)。傳說“金甲神”費三晝夜開港頗有幾分神話色彩。長樂文嶺鎮(zhèn)前董村棋山(碁山),“碁”福州方言讀音發(fā)音“基”,表示“慶典儀式”之意。

據(jù)《長樂縣志》記載:碁山寺始建于唐咸通二年(861年),由里人王俸所建。寺后西峰頂有石臺,當(dāng)?shù)叵鄠鳎何羧沼卸捎诖髓移澹蛎炆剿耓24]。寺后分別有三座大山:棋山、駿馬山、煙臺姆山三座大山緊緊相連。在今長樂文嶺鎮(zhèn),即古“黃岐境”鄉(xiāng)老口碑相傳“霹靂止砂石”、“龍舟上天”神話傳說。宋朝長樂縣令徐俛詠有《碁山》一首,詩曰:“風(fēng)馭云軿去渺茫,石奇松老尚蒼蒼。留題盡有爭先意,誰識碁山是道場。”[25] 表明碁山曾是劉山甫祭壇所在。

明弘治《長樂縣志》卷三“祥異”記曰:“唐大中間,今縣治東一十里有溪流入演江。夏暑時迅雷烈風(fēng),俄有黑白二龍從演江飛起。白者處山之陽,因名水曰‘白龍?zhí)丁谡呔由街帲蛎弧樵铺丁:笥谔秱?cè)古木穴中,獲卵殼大如斗,玄黃五色。”[26]

(3)長樂譜牒記載。

長樂王氏聯(lián)誼會編纂《長樂王氏族譜》(8卷)載:隨王審知入閩第三姓劉氏。記有劉山甫,負責(zé)致祭“甘棠港”。

《長樂王氏族譜》也記載隨王入閩第四姓張氏。記載其先人張睦任閩國國計使,主管財政貿(mào)易和稅務(wù),盡忠輔佐閩王,能于擾攘之際,雍容下士,招徠蠻夷商賈,斂不加暴,使國用富饒,公私充實,朝野稱頌。

《福建猴嶼鳳池張氏譜志》編纂委員會編纂的《長樂鳳池張氏族譜》記載:“(長樂)郡之黃岐港有巨石,最為舟楫害,蕃舶不通。公命鑿之。一夕,忽大風(fēng)雨,雷電擊開為港。人皆以為閩王與公德政所致,號曰甘棠港。自是,蕃舶之往來,歲無覆溺之患,樂于貿(mào)易。閩之財用,日以富饒,公私充實,皆足國裕民之力也……公佐閩王,以忠翊戴王室,稟唐正朔,歲遣朝貢,舳艫相望,不絕海道二十有九年……。開寶七年(974年)吳越王錢氏請于朝,謚閩王為忠懿王,立廟,以建州刺史都押衙孟威與睦公配享廟庭。”[27]并轉(zhuǎn)引《長樂縣志》:“張睦字泰和,福州裏人,仕唐封太師梁國公,榷貨大王廟在褔城東街鳳池坊。”張睦、張庸父子助王審知建立閩國。猴嶼張姓中興祖張應(yīng)參是張睦第十六世孫。元末明初,應(yīng)參公奉父兄之命,返回猴嶼通判府,重振基業(yè),繁衍子孫,發(fā)祥至今成為張睦后裔大支系之一。

《長樂王氏族譜》也記載:隨王入閩第五十八姓沈氏。“沈誠(字思禮),隨王入閩,才華出眾,娶審知女,官都尉駙馬。因避‘審’字音,棄三點水改尤姓。[28] 據(jù)《尤氏族譜》記載,“沈誠受命開通甘棠港”。沈誠卜居長樂甘墩塘下發(fā)祖,后裔衍居汀州等地。與王氏記載呼應(yīng)互證的,就有“張睦開鑿黃岐澳甘棠港”,“沈誠開通甘棠港”,“劉山甫致祭甘棠港”、“黃岐澳”等。

(4)長樂地方文獻記載。

觀音寺,為唐末王審知治閩時期其族弟王想攝新寧縣的私宅所在地。后來王想捐私宅為寺,名為“觀音寺”。明正德十五年(1520年)御史沈灼改“觀音寺”為“都察院”,嗣后改為“內(nèi)箭道”。清朝初年為清軍綠營“長福營”右軍駐地,改為“長福營右軍都閫府”,俗稱“武官衙門”。民國初年改建為“吳航公園”,并在公園內(nèi)修筑一核心建筑,因筑倚芝山而命名為“芝廳”,民國二十三年(1934年)福建省第一區(qū)行政督察專員兼長樂縣長王伯秋為紀念孫中山先生而將“芝廳”改為“中山民眾講堂”。抗日戰(zhàn)爭勝利后,長樂縣長李忠錟為紀念抗日戰(zhàn)爭中陣亡將士,又將“中山民眾講堂”改為“忠烈祠”。[29]

汾陽王廟,俗稱“王爺廟”,位于縣治東北水關(guān)外,為長樂歷史最為悠久的廟宇,也是長樂歷史上第一座品階最高的廟宇。汾陽祖殿主祀之神為汾陽王郭子儀。汾陽王廟始建于唐貞元二年的郭子儀封地邠州城北大相村,每年春秋兩祭。據(jù)文獻記載,唐景福二年(893年)五月二十一日,王審知打下了福州城。王審知之族弟王想以銀青光祿大夫上柱國之銜攝新寧(今長樂市)縣政,汾陽王郭子儀的第六子郭曖的曾孫郭嵩隨軍到新寧縣。王氏和郭氏及張氏、林氏、劉氏等在芝山腳(俗謂山巖觀音像后產(chǎn)紫芝,山以得名)筑屋而居(今已圮,即今長樂高級中學(xué)教師宿舍及食堂所在地至汾陽溪畔。劉山甫故居約在清光緒年間因火災(zāi)燒毀),并奉邠州所立的汾陽郡王郭令公香火而至,峙溪建廟,廟號“福惠”。梁開平四年(910年)移刻邠州祖廟所立碑銘于東壁廡下。宋嘉定年間重修廟時,因年久碑文剝落,里人陳伯震重鋟。廟宇后歷經(jīng)元至正十一年里人田景重修,明洪武二十七年知縣楊以忠重修,明隆慶六年知縣蔣以忠增修廟道,廟宇具規(guī)模,前后兩殿。又歷二百余年倒塌,明崇禎十三年知縣夏允彝捐俸修建,署縣丞事翟國麒塑神像,邑人劉沂春作重修汾陽廟記。清乾隆五十九年(1794年),因暴雨山洪沖毀后殿,里人集資重修后殿及前楹。道光二年(1822年)重建大殿,增祀汾陽王第六子(駙馬贈太傅)郭曖。咸豐十一年,增祀郭曖之長孫御史中丞郭鑄。民國二十四年大殿失火,僅存后殿(祖殿),上世紀80年代當(dāng)?shù)芈妹廊A僑及鄉(xiāng)民為保護文物集資重修。[30]

威武將軍廟,王審知族弟王想(銀青光祿大夫上柱國)為新寧縣令。當(dāng)時王想、郭嵩、劉山甫等家族將家安在芝山下。王想在芝山麓種芝宮(今“娘奶宮”)旁建了一座家廟“威武將軍廟”,紀念從兄威武軍節(jié)度使王潮(王潮逝世于乾寧三年,此廟20世紀60年代倒塌,現(xiàn)僅存一塊高1米,寬0.4米的青石碑。碑上刻“威武將軍”四字。1996年“威武將軍廟”重修,目前此碑鑲嵌在廟正中的墻壁上)。[31]

福安院,《三山志》卷二云:“善政鄉(xiāng),(長樂)縣西一里,并永泰鄉(xiāng)為之。(廉風(fēng)、建興、崇德、敦素、崇賢,舊屬永泰)。”永泰鄉(xiāng)廉風(fēng)里,五代時建有福安院。《三山志》卷三十五云:“福安院在(長樂)廉風(fēng)里。天祐二年,僧皓琛廬于山之陽。右軍太尉張彥縱為建剎,目曰‘董平’。閩王易以今額。琛師示寂,其徒律學(xué)星處。景祐初更為禪寺。元祐二年,林□□記。”右軍太尉張彥縱是張睦之子張庸的次子。福安院遺址在今長樂青山村董奉山東麓,地名麒麟股,今基址范圍尚可分辨,且有許多碎磚瓦礫。《長樂墩頭酒店張高族譜》(舊抄本)載有后唐天成四年(929年)張彥縱撰的《創(chuàng)福安院記》和閩永隆三年(941年)的《福安院功德牌版》,講到福安院創(chuàng)建始末和長樂黃崎建立閩王祠宮。

黃岐寨,在棋山,始設(shè)年代不詳,后廢。洪武初年復(fù)設(shè),遺跡猶存。

……

(5)黃岐澳陳塘港。

在濱江臨海生活的人都知道,“港”與“澳”意相通。不受潮汐影響而能航行者稱為“港”,相反受潮汐影響大,漲潮可通航,退潮為灘涂者為“澳”。長樂人習(xí)慣上把潮漲為淺海,潮退為灘涂的地帶,稱為“海澳”,如潭頭澳、阜山澳、梅花澳、黃岐澳、漳港澳、仙岐澳、壺井澳、江田澳等皆是。長樂的“黃岐港”變?yōu)椤包S岐澳”,是因月年泥沙淤積而造成。今天看到的黃岐澳(甘棠)港口,從青嶼貓山北望棋山,一派沙壅,廣袤數(shù)里。滄海桑田,甘棠港歷千年泥沙淤積,港道變成灘涂的“澳”,滄海桑田的歷史演變。黃岐澳至甘棠港古航道淤廢及地貌變遷,“甘棠港”變成“甘棠(音‘墩’)街”,是滄海桑田。“甘墩”(今金峰)即“甘棠”的發(fā)音[32]。

甘棠港的衰落,約在宋哲宗趙煦元祐年間(元祐二年宋政府在泉州設(shè)置市舶司,從此泉州港迅速興起,并取代了福州港的地位。自金人入主中原,宋室南遷,中國長期陷于南北對峙的分裂狀態(tài),南宋政府為了防備金兵南侵,禁止海船過長江以北貿(mào)易。南北海上交通幾乎陷于中斷,來往于甘棠港的船舶自然大量減少。隨著福州港海上交通的中衰,甘棠港也隨之逐漸衰落。

但從晚唐至明朝就有人到新羅(今朝鮮)、交趾(今越南)、呂宋(今菲律賓)等國家定居[33]。

甘棠港,因朝代更迭而逐漸失去海外貿(mào)易功能,黃岐門口二澳沙壅湮沒而消失,但在明永樂三年至宣德八年(1405—1433),鄭和下西洋統(tǒng)領(lǐng)的龐大舟師七駐長樂,更使吳航“人物輳集如市”、“貿(mào)易如云”,風(fēng)光呈盛數(shù)十年。

梅花的馬鞍山下八寶坑田螺洞口,即當(dāng)年琉球貢妃蔡夫人葬棺處[34]。

明末清初“片板不許下海”,尤其是“海禁”、“遷界”(長樂全縣二隅二十二個都中,除二、三、四、五都免遷外,其余一十八都遭到火焚遷地),長樂古甘棠港徹底喪失商港功能,進而造成河床因泥沙淤積壅塞,港區(qū)逐漸萎縮。但時至今日,歷史上的黃岐澳與甘棠港沿岸集鎮(zhèn)“甘棠街”,依然繁榮如昔。

三、隋代陳塘港,閩國甘棠港

長樂的黃岐澳,位在棋山與青嶼貓山之間。其前身是隋朝之前就存在的長樂內(nèi)海南郊港、沙港,因經(jīng)隋都督陳公疏浚,而稱“陳塘港”,后來沿堤植柳,別號“柳塘”、“柳港”[35]。

唐大歷年間(766—779年),再次疏辟陳塘港,“外達海口,內(nèi)則縣東北諸路水道之所會歸而相吐納,其利不僅于能蓄,而亦在能泄”。

南宋咸淳年間文嶺阜山人狀元陳文龍[36]再次“筑田砌塘,疏通河渠”疏浚陳塘港,會東西兩湖之水,長50余里,水深丈余,北伸黃浦閘入海,南經(jīng)渡橋、沙京至壺井江,通三溪,建造斗門閘,將所有溪河之水匯歸弦歌里溝(今潭頭一帶),通梅林(今梅花、文嶺),成為艚船的主要航道[37]。

陳塘港約在宋初開始河床淤淺,開始圍塘造田。據(jù)明弘治十六年《長樂縣志》卷三“名宦”記曰:“宋,李葺太平興國中為令,教民筑堤防御海潮,其中為田,今沙京、嶼頭等地是也。吾民得粒食斯田者,皆公之功也。……蕭竑,熙寧中宰邑。下車即新庶政,舉百廢,尤究心水利,限括東西南北四湖,刻石勒名,永垂不朽。……袁正規(guī),字道輔。元祐戊辰來令,即開港道,以便水利,人以袁公港名之。公謙退不有其功,自易名為“元祐港”,蓋歸之朝廷也。民至今德之。”

明弘治十六年《長樂縣志》卷二:陳塘港在縣治東北四十里,其水源上自梅花江而來,下會東西二湖,并七十二洋之水,深闊數(shù)丈,長十余里。溢則開斗門歸弦歌里溝及花林溝竇,以達于海。又云:卓嶺港在縣治東北三十五里,舊有港從黃崎東入于海,為沙所壅,淹田數(shù)十頃。宋元祐間開港植草、培沙為堤,南由黃埕經(jīng)牛山下小郊入于漳港塘。卓嶺亦有港,泄水而西,厥后俱廢。元大德元年,縣達魯花赤浚卓嶺港,經(jīng)后屯、甘敦入陳塘港。從南交經(jīng)由陳塘港等水道達閩江,外達海口[38]。

“陳塘港”即南郊港,在歷代志書里多寫作“南交”、“南茭”,《淳熙三山志》卷六《地理類·海道·潮信》云:“……(七潮〕泊慈澳(敕號慈孝洋)。西:長樂槳過港。(長樂溪源極微,大概潴為陂湖,溢則泄而入海。)〔八潮〕轉(zhuǎn)南交,山峙海中。(港內(nèi)沙淺,大潮二丈六尺,小潮丈有九尺,最為險厄。舟人多于慈澳候便,及晨潮,方挾櫓而濟。便風(fēng),則自外洋縱繂。偽閩時,蠻舶至福州城下。國朝以南交之險,遂置司溫陵,時有飄風(fēng)入港者)。嶺口鹽埕(于歷嶼頭、永豐、石馬、砂坑、鄭胡、閭山),歲納二百四十二萬斤(舊三百萬斤)。陸運二十里,避南交之險,輸長樂倉。西:梅花澳、閩安鎮(zhèn)港。

可見“陳塘港”(南郊港)本是海港,因泥沙淤淺而致“險厄”,到宋代福州市舶司移置溫陵,黃岐澳甘棠港逐漸衰落。

弘治《長樂縣志》卷一記曰:“磁澳江在縣治北十五都孤山一帶,生于海中,分東西南北四岙,海舟多泊此”。

弘治《長樂縣志》卷七“述績篇”當(dāng)時長樂高棅“為邑幕黃本增筑海堤”記敘:“閩越鎮(zhèn)海國,無諸開漢年。一山古雄望,郡邑紛綴聯(lián)。樂土少百里,編民居一廛。東南半巨浸,負廓無閑田。止旅日生聚,耕桑到瀛壖。乘撬結(jié)填淤,廣斥化平原。捍御列大防,臨流障巨川。狂瀾恣沖突,版筑隨崩騫……。”[39]

清·顧祖禹《讀史方輿紀要》卷九十六:“又東北有磁澳江,中有孤山峙海中,分東西南北四澳,可避風(fēng),海舟常泊此。《長樂縣志》云,府東有洽嶼澳,又東有仙岐、漳港、門口、黃岐等澳。又有漳坂澳,皆海潮洄洑處也。”

唐代廣闊的海港,今成為河床淤淺,河面狹窄的港道。但到明代此處仍是海船入閩江口候潮的泊地,也是鄭和七下西洋舟師候風(fēng)的泊地。

鄭和與王審知一樣看中長樂,決不是偶然的巧合,而是多方選擇,科學(xué)比較的結(jié)果。

1、長樂臚北平原古海岸的分布。

長樂地形的骨架,形如“啞鈴”,東西兩側(cè)原是大海灣。西部沿河平原,是閩江和長樂境內(nèi)溪流泥沙沖積的大平原,為河積相平原;東部沿海平原,東洋海潮與閩江的龍腰河谷和閩安鎮(zhèn)河谷沖積形成海積相平原。

東部沿海平原,被北丘六平(鹿屏)山支脈和南長董奉山支脈東伸(這些支山脈海拔都在150米以下),把沿海大平原,分為臚北(濱海)平原、鶴上平原和古槐平原。古時這三片平原,都是海灣,后受閩江沿岸諸河流的剝蝕、搬運、沖積的作用,經(jīng)過漫長歷史變遷,才逐步形成的。

臚北(濱海)平原,東起沿海棋山腳下的東湖,西至籌峰山下的西湖。遠古時期為閩江入東海的大海灣,后因閩江帶來的泥沙與海沙淤積,變遷為陳塘港(甘棠港),最后成為今天的臚北(濱海)平原。

臚北(濱海)平原村落大多帶有“洋”、“澳”、“汶”、“嶼”等,如猴嶼洋、潭頭澳、阜山澳、梅花澳。所謂“洋”,長樂人常把沖積平原,經(jīng)過改造成為農(nóng)田的,叫做“洋”;所謂“澳”,指淺海灣地帶漲潮時成為淺海,退潮時成為灘涂,叫“海澳”。“汶”與“澳”大體相似。

洋、澳的邊緣,就是古海岸的邊緣。猴嶼與浮岐,位于石龍山北麓,古時都是閩江口的小島(猴嶼村前有座雞籠山,高度僅僅62m)。由于閩江的沖積,成了寬廣的猴嶼洋等。過浮岐繞籌峰山的東北麓,到阜山村后的姚坑山(95m)是潭頭澳的海域。這里有澤里、澤江(“澤”指海岸灘涂)、潭頭(指水流洶涌、海浪滔滔之頭)、文莊、沙尾、沙堤(因村前沙丘如長堤)、涸里(海灘經(jīng)過改造成耕地叫涸)、鳳洋(古名港口,原為陳塘港入海的河口)。當(dāng)年這些鄉(xiāng)村都是潭頭澳海邊的鄉(xiāng)村。

過姚坑山至阜山港是阜山澳的海域。阜山村北有海洞(指海浪的洞頭)、文美(原名“汶尾”,“汶”是海岸涂灘之意,方言“尾”與“美”同音,后書為“文美”),海塘下(村居圍海造塘之下),港嘴(是石井港通海的港口),這是當(dāng)年阜山澳的海岸,過石井港連及火焰山(129.2m)的梅花港澳。

南線的海岸線,龍腰谷地的河水,到渡橋頭越過鳳嶺山限形成臚北南半片平原,留下古海岸的痕跡。從現(xiàn)在的鄉(xiāng)名,依稀可辨古海岸的情況。首峰原名“沙塘”,原為海塘沙沖積而成的沙塘;華陽古時為海洋,稱為“馬洋”,開發(fā)后稱“馬洋里”,簡稱“洋里”。傳說里人舉人陳永書取“五鳳朝陽”之意改稱“華陽”;仙高是仙山與高岐兩個自然村合稱。仙山原是海上的小山,取海上有仙山之意,后建街稱仙山街;高岐,因古時此處系臨水之高地而得名;后團者,原名“后塘澳”,是古海澳之地,后人把淺海圍塘造田,所以得名后塘澳。今成陸地已失去澳意,又“塘”與“團”音相似,故改今名為“后團”;沿碁山腳的濱閭湖畔的岐頭、沙頭頂、大垱、小垱、龍口下,下接石井港抵梅花澳,從這些地名中,說明當(dāng)年碁山下的島嶼錯落、沙丘起伏的情景。

金峰是臚北平原的中心。因為它背后有一座形似香爐的山峰稱“爐峰”,后雅化為“臚峰”。古時臚峰是水寨,它也像梁山泊水寨一樣,四面皆水域。今日金峰周圍的港口、涸里、沙堤、首峰、鳳陽、仙高、后團、岐頭等,都是古之海岸。從金峰周圍108村中,處處看到古海的遺跡。沿著籌峰、鳳嶺山麓(現(xiàn)在離海岸很遠)的28個自然村中,其鄉(xiāng)名以塘、垱、沙、港、涸、坂、洞、池的就有14個與海積有關(guān);離海較近的十幾個村,多以洋、澳、岐、塘、沙作為鄉(xiāng)名,尤以仙高、后團以東的湖南鎮(zhèn),用沙為名的特別多,如“沙洋”等。這些地名都是滄海桑田的見證。[40]

2、鶴上平原古海岸的分布。

鶴上平原為東部沿海平原最大的一片平原,它包括鶴上、漳港、文武砂、古槐、江田五個鎮(zhèn)。位于這塊平原南部的古槐、江田平原,是由龍腰河谷沖積而成的;位于這塊平原東南部平原上的海澳有漳港澳、仙岐澳、壺井澳、江田澳、首祉澳、松下澳等等。

漳港澳:北面以鳳嶺東伸的元帥挈(吉)蓮花山、牛山幾條起伏的低丘直抵海濱,作為它和金峰、湖南的分界嶺。東南邊分布幾座小低丘,白鷺垱、壺山、柯百戶背后的大小垱,作為壺井澳與漳港澳的界線。

仙岐(俗稱“前岐”)澳是漳港澳的外澳(過去從漳港到仙岐有一座大石橋),由于泥沙堆積,這條石橋現(xiàn)幾乎埋在河底了。所以仙岐澳只是漳港澳組成的一部分。從仙岐(原是小島)、漳港(原是港灣)、洋邊(內(nèi)灣沖積層改造成農(nóng)田)、屏山(三面環(huán)海,唯村后有山如屏)、阜港、港尾、橫尾、渡橋(原是大江,來往要過渡)、西店,古時南來北往的船只,在這里棲碇(下錨),諧音成了西店。在渡橋與西店之間有一座小山,叫“豬母嶺”,原名“渡母嶺”。這小山古時為海底暗礁,渡頭險地,風(fēng)浪滔天,所以名叫“渡母嶺”。

云路,古時稱“海路”是航海之路,現(xiàn)在海港淤積成了平原,失去海路意義,而取“青云得路”,改名為“云路”。白鷺垱都是海島,為海鳥棲息的遺址。這個鉗形的海澳,因泥沙淤積,由海澳變?yōu)楹8郏珊8圩儍?nèi)河,由內(nèi)河變蓮柄港渠道了。

壺井澳,它是漳港澳南部的一個最大的海澳。其界線沿五峰山的南麓,東起壺井的壺山過洽嶼、沙京的蓮花山下嶼頭,西南至鐵馬山下的恩頭,北與鶴上洋隔開,長跨30多里的半弧形的海澳。這塊平原北接金峰鎮(zhèn)的馬洋(華陽),過渡橋沿鳳嶺支脈的結(jié)珠山下的屏洋、后洋、洋邊、仙岐、漳港、演嶼、橫港、壺井、洽嶼、嶼頭,給古海岸留下不可磨滅的痕跡。

壺井原是四周皆海,唯獨一山形如壺,人民飲水,靠山下的井水(井形亦如壺),故村名壺井。壺井幾十年前還是臨海邊,俗云:“灶里燒火,鍋里煮水,海里討汛,趕得及煮。”可見海澳就在家門前了。

洽嶼(海中的小島)與壺井間有一小村叫“下吳”,過去這一片是海澳,由洽嶼與壺井合作把海澳圍塘造田,這個塘叫“洽壺塘”,村名叫“洽壺村”,后來因“洽壺”與“下吳”音相似,就演變成了“下吳村”。從洽嶼至蓮花山南坡嶼頭(是海上島嶼),向西南至董奉山下的古槐(唐武德六年時,就是臨海濱之地,它的村前有一個娘宮村是海神之廟),繼續(xù)向西南伸入竹田洋(古時深入內(nèi)陸的竹田灣)的恩頭(原名“汶頭”,是涂地海灘,又是交通港道)。

3、海岸線的推移

自長樂有歷史記載的年代起,經(jīng)過唐、宋、元、明、清一直到現(xiàn)在,歷代都有向前推進。

(1)北線——海澳向前推移計1000—5000米左右

潭頭澳。在古海岸線之外的港口(文莊道頭的港口),福星(在潭頭的閘兜外,前時名叫“潭頭港”),文石(古時是水寨),霞江(古時是捕蝦之江面),汶上(古時是泥沙汶),鳳洋(原名港口,是陳塘港通海的河口),現(xiàn)在這些都是潭頭澳內(nèi)的陸地,是潭頭鎮(zhèn)、金峰鎮(zhèn)的大自然村。

阜山澳。“阜”在長樂人的觀念中是港口的“碼頭”、“道頭”。海洞外的草塘、江墘頭、文美;港嘴外的浪頭山、浪頭鼻;梅花澳以梅花城三面臨水為界,城外的五顯鼻、浮屍山、雞母沙,都是海上礁碴或沙灘。

從潭頭澳龍山寺的寺下至現(xiàn)在梅花鎮(zhèn)長堤作為海岸線,比古海岸推前約1000—4000多米,從陳塘港舊口的鳳洋至新陳塘港口的五門閘約計4000多米。

(2)東北線——前時“沙洋坡”。湖南鎮(zhèn)海岸挺進近萬米。

湖南鎮(zhèn)是臚北平原,面臨東海,背負金峰、北文嶺、南漳港,是古甘棠港的海灘地帶。除南部鵬程一帶有100米以下低丘有些村落外,多數(shù)是沙灘地帶。過去把湖東里以外的地盤,叫“沙洋坡”。金峰當(dāng)年是管理甘棠港的水寨,后團是海澳,仙岐(前岐)是海上小島,華陽是馬洋。在先秦時代湖南鎮(zhèn)整個是海域。金鋒鎮(zhèn)的陳店前鵬沙、沙嶺、鵬謝、當(dāng)陳涸、嶺頭涸、湖東涸、岐頭、仙富(沙頭頂)、下董洋、上董洋、林厝垱、山仔兜、雞母沙,湖南鎮(zhèn)的鶴上涸、劉朱涸、林厝涸、南澳諸村落,都是在沙漠灘上。

(3)東南線——鶴上洋、漳港澳圍海造田,推動海岸前進一萬多米。

鶴上洋、漳港澳都是面臨東海的,地勢低平,海拔高度五六米,它北接臚北平原的華陽、仙岐古內(nèi)海邊緣,沿結(jié)珠、龍峰山麓橫跨演嶼、小嶼、大嶼、橫港、壺井、洽嶼、嶼頭到董奉山下的古縣,計1萬多米的古海岸。古時被稱為“鋪長洋”,經(jīng)筑堤建壩,引渠灌溉,完成了漳港、紅沙、文武砂宏大的圍墾工程,把海岸推進到東海邊緣。這條海岸線從漳港的南澳山起,過紅砂、漳港長堤、新塘樓、沙尾,沿文武砂港灣海岸,過十八孔水閘,抵東山蛤埕,把海岸推進一萬多米。

北鄉(xiāng)地區(qū)的地名由來,可看出滄海桑田:

以沙取名的。如,閩沙的“沙嶺村”,因村建在沙坡的嶺上,故名“沙嶺”。文嶺的“沙頭頂村”,因村建于山上,周圍均是沙地,故名。沙堤的沙坡,似長堤貫穿于村莊,因而得名。沙京鄉(xiāng),原名“沙逕”,因道路建于沙地而取名。萬沙村,因處于萬壽塘的大沙丘之邊,故名。沙尾村,系東南海邊最末端的沙灘,故名沙尾。

以港、湖位置而得名的。王朱的橫港村,因港河橫貫村莊,故名。港尾村系居于港河末端而取名。柯百戶的三汊港,因該地有三條港汊,故稱“三汊港“。邊蘭的”湖頭村“,是在西湖之頭而命名的。仙岐的官湖邊,因村處官湖之旁而取名的。

以港、湖方位取名的。湖東里村,系居于東湖之東而得名。西宅村,因位于古東湖之西。

以海澳命名的。阜山的海洞村,居于海邊,海水因風(fēng)作浪而發(fā)聲,方言叫做“海洞“,村因此為名。

文嶺的“海塘下村“,因村在海塘之旁,故名。厚東的三十塘、四十塘,說明這些地方過去分段圍墾海塘造田,把幾十個小段的海塘(即海堤)連接一起,因而得名。

姚坑村,原名“潮山”,它是海潮漲至姚坑山邊的歷史見證。“潮山”與“姚坑”諧音,且為姚姓聚居地,故得名。

鳳洋有個片村叫“大洋”,因村莊廣闊,而且臨近海洋,故名。“屏洋村”,因地形三面環(huán)海,獨村后一山如屏,故名“屏洋”。

如華陽村,原系海洋,以后沖積為陸地,名為“洋里”,清乾隆時,雅化為“陽里”。后來又取“五鳳朝陽”之意,雅稱為“華陽”。

鶴上鎮(zhèn)的云路村,原名海路,明弘治十六年《長樂縣志》記載:“海路塘在十四都,東至小嶼,南至沙逕(即沙京)斗門,有宋年間筑海為田,以障海潮”。這個海塘的堤面用以行人,所以叫“海路”。隨著歲月推移,沖積地逐漸擴大,此地變成離海較遠,海路名稱就失去現(xiàn)實意義。以后采用“青云得路”,改名為“云路”。

洞湖的西店村,原名“棲碇”(即“下錨”),長樂方言“棲碇”與“西店”音同。該地原先屬于海濱地帶。

其他,如克鳳的江塘村,阜山的江墘頭村,這些以“江”命名的村莊更能顯示臨江的地理狀態(tài)。

南鄉(xiāng)地區(qū)的地名的命名也可見長樂的滄海桑田。

長樂古槐、文武砂、江田,通稱為“南鄉(xiāng)”,因地處長樂南部地帶而取名的。

江田是由海澳辟港造田,因而有江有田,取名為江田。

以“沙”命名,漢滿村,又名“荒沙”,在清末該村幾乎都被風(fēng)沙所淹沒,故稱“合滿”,后來演化為“漢滿”。此外,上沙村、下沙村,兩村皆為沙地,而以沙地的地理位置上下而命名的。

以港灣、水寨而命名的。如首祉大隊的牛頭灣村,因在海灣邊,地形突出如牛頭狀,故名。首祉大隊的西寨下。據(jù)傳此村歷史上曾設(shè)過水寨,村在水寨之西,故叫西寨下。西皋村,因村在沚溪西岸而取名的。

以形態(tài)而取名的。如壺井鄉(xiāng),據(jù)明弘治《長樂縣志》記載:“壺井在縣治東南十八都,有山在江中,居人百余戶,悉以漁業(yè),潮落則四海皆平沙,潮漲則不可行。”又在民國六年出版的《縣志》記載:山邊有井,狀如壺,鹹潮往來,潮退復(fù)淡,村以井形而命名為壺井,壟下大隊的珠山片村。因村莊坐落于似珠形的珠山之側(cè),以山名作為片村名。它包括東珠山和西珠山二處。長嶼大隊,是個海島大隊,因是狹長形的島嶼,故名。[41]

4、長樂古地名看滄海桑田。

現(xiàn)在長樂與甘棠港有關(guān)的村莊多有以洲、嶼命名的村落,河流岐汊繁多。這說明,早先的甘棠港應(yīng)是開闊的,港內(nèi)沙洲、島嶼星羅棋布。因為港面開闊,海水能夠進入。雖是潮水港,但因港內(nèi)水源來自閩江,漲潮時,海水頂推閩江水回流,使得潮水港始終是淡水港,保證了船舶淡水供應(yīng)。

另據(jù)志書記載,長樂縣東北有東湖,“延袤二十余里”,乃由“海風(fēng)飛沙,積而成之”。港內(nèi)開始淤塞。至明初鄭和下西洋時,太平港雖開始淤塞變窄,但主航道仍然深廣,所以鄭和船隊仍能在太平港內(nèi)停泊。蓋因這里地處閩江口南岸,江水受東北風(fēng)頂托,把所帶泥沙折向南流,在沿岸形成沙堤和沙洲。到唐天寶年間,林鶠調(diào)集鄉(xiāng)民圍筑而成湖泊;湖周西達姚坑山、爐峰山、陳店山下,東及劉邊山、蔡宅、廣文等地,北至大當(dāng)尾、小當(dāng)尾和龍口下。相傳,這里的海岸線曾經(jīng)三遷:唐時岸線在今姚坑山、大當(dāng)尾和龍口下,清初移至海塘下,清末又遷港嘴。

西湖在縣東北,唐寶應(yīng)二年(763年)由嚴光主持圍筑,湖周長計3280丈。至明代,湖周長尚有20里。相傳,金峰以北的塘下與西北的沙尾和沙堤過去全都濱海,而沙堤和沙尾就在西湖邊上。可見,西湖原先也當(dāng)是海灣,后經(jīng)人工圍筑,才成淡水湖泊。

又據(jù)志書記載,夾在東、西二湖間的陳塘港,“原系海地”,至唐大歷年間才得開辟。相傳,這一地區(qū)未筑海堤前,已興建東、西洋塘,用以“御咸潮”。這兩條海塘位于塘下南,是最早的岸線;至唐筑海堤,岸線移遷塘下;宋末,又經(jīng)陳文龍主持增修,岸線伸至港口;迨至明代,莆盛山“山濱大海”,岸線再遷新塘;清初又移厚福,至清嘉慶年間再遷五門閘。而今縣東濱海的石壁山和磁澳山等,至清代尚在海中。[42]

縣東廣闊的平原,也經(jīng)多次圍墾才逐漸形成。《新唐書·地理志》載,大和七年(833年),縣令李葺在今縣東十里筑海堤,“立十斗門以御潮”。按今鶴上去縣約十里,當(dāng)?shù)厝罕娬f,這里地下皆為海沙,蓋唐代所筑海堤當(dāng)在這一帶。宋《三山志》云,縣去海二十里,說明當(dāng)時的岸線又向東展出十里。此時,曾在沙京和小嶼間興筑海路塘,又在古槐以東五里筑大塘堤;仙岐一帶也有“捍海為塘”的記載。

到明、清,隨著岸線的發(fā)展,先后又興建南堈塘、漳港塘、漳港外大塘和壺洽塘等。史書載,壺洽塘未建前,今壺井與洽嶼受海潮漫淹。[43]

早先開闊的太平港,港內(nèi)沙洲、島嶼星羅棋布。因為港面開闊,海水能夠進入,故宋代曾在今之龍門、岱邊和坑田煎鹽。到元代,鹽場被廢,港內(nèi)開始淤塞。至明初鄭和下西洋時,太平港雖開始淤塞變窄,但主航道仍然深廣,所以鄭和船隊仍能在太平港內(nèi)停泊。

首先,港口作為商品集散地,是為經(jīng)濟服務(wù)的,一般也是不能遠離江河的。其次,海運的特點是運輸量大,內(nèi)地交通運輸條件對港口的形成具有巨大的制約作用,古今港口大體都有貨物集散功能。尤其在古代,陸路運輸困難大,效率低,大宗貨物的運輸依靠江河水運。江河及其眾多支流的交通運輸網(wǎng)絡(luò),可聯(lián)系廣大的經(jīng)濟腹地。第三,港口建在河口之內(nèi),可以借助陸地的庇護,抵御暴風(fēng)巨浪,減少自然災(zāi)害造成的損失。同時,港口與外海一般有一段距離,有利于防止海寇的侵襲。[44]

5、甘棠港商貿(mào)活動對長樂的影響。

在五代、北宋時期甘棠港曾是一個繁華的海港。甘棠港雖經(jīng)歷了由盛而衰,但長樂“甘棠貿(mào)易港的功能并未消失”,在對外貿(mào)易帶來貨流和人流的雙向流動與輻射方面;給甘棠港區(qū)地方人文帶來觀念與習(xí)慣深厚積淀。

一是甘棠港區(qū)人員隨海商活動和向外遷徙。

長樂背山面海,地少人多,土地貧瘠。自古以來“以海為田”靠海吃海,積累了豐富的航海經(jīng)驗和造船技術(shù)。甘棠港是五代閩國的對外貿(mào)易的國際性大商港,對外經(jīng)貿(mào),耳濡目染,長樂人成為福州地區(qū)最早超越了土地的束縛的族群,遠渡重洋,橫越整個南中國海,先后到菲律賓、泰國、緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等地經(jīng)商與拓荒;造就了“敢為天下先”“不畏強暴,富有冒險開拓精神和不空談、務(wù)致用”的區(qū)域文化,也造就了著名僑鄉(xiāng)。

自唐末王審知“鼓勵工商”、“招徠蠻商”之后出現(xiàn)了繁榮、興旺,長樂甘棠港區(qū)崇商經(jīng)商之風(fēng)日盛。《八閩通志》卷三引《長樂縣志》云:“土瘠民稠,男勤耕讀,女尚蠶織,濱海者事漁釣,附山者為工商”。“機巧剽輕,資貨產(chǎn)利”,士大夫摒棄傳統(tǒng)“重農(nóng)輕商”觀念,以經(jīng)商作為重建家業(yè)、發(fā)家致富的必要手段。在長樂出現(xiàn)許多棄儒經(jīng)商者,“學(xué)不遂則棄之,習(xí)文法吏事,不則行賈于四方矣,以其財饒他邑”。不僅以仕途通達為顯耀,而且通過經(jīng)商致富而光宗耀祖于鄉(xiāng)里者更為普遍。

商人隊伍和華僑隊伍的壯大,出現(xiàn)“商賈云集”的金峰商業(yè)市鎮(zhèn),成為“周圍百鄉(xiāng)商品集散地”貨物交易處,商業(yè)經(jīng)濟發(fā)達,海商勢力雄厚。“富家以財;貧人以軀”,“……族大之家入海貿(mào)易,……行者入海,居者附資”,“富者為船主商人,貧者為舵頭水手”這種有錢出錢,有力出力,錢多為主,錢少附股、搭股,貧者以軀體,靠出賣勞動力現(xiàn)象,不僅使無數(shù)人不用親自參加商業(yè)經(jīng)營活動而以股份形式獲得商業(yè)利益,而且也造就“具有現(xiàn)代雇傭關(guān)系的勞動者”,崇商經(jīng)商更具廣泛性與群眾性。崇商重利,富有冒險、開拓精神始終貫穿在長樂的商業(yè)貿(mào)易史和長樂人骨骼血液里。不管在什么朝代,都會沖破重重險阻。明清海禁,“寸板不許下海”,按照法令,私通外夷,貿(mào)易番貨者,正犯處死刑,家人戍邊。海禁政策也未能阻止“嗜利忘禁”,也無法阻擋“冒死通番”,私下諸蕃貿(mào)易。

“敢為天下先”的冒險精神,始終貫穿長樂的發(fā)展史。不斷向外遷徙拓荒成為福建沿海居民擴展經(jīng)濟資源與發(fā)家致富、光宗耀祖的重要的途徑。從早期的帶股份制芻型的“富家以財,貧人以軀”、“族大之家入海貿(mào)易……居者附資”的有錢出錢,有力出力,錢多為主,錢少附股、搭股“通番貿(mào)易”,“走番”成為許多家庭解決勞動力剩余和謀生的手段。

據(jù)史料記載“唐末五代時,城關(guān)東門王彥英舉家浮海避難新羅(今韓國)”。南宋慶元年間,謝升卿入贅安南(今越南)被立為安南王。明洪武初葉,福州(長樂)口岸成為明、清兩朝通向琉球的重要口岸。朱元璋令把福州沿江河海口掌握航海技術(shù)的三十六姓遣居琉球。《明神宗實錄》記載:“賜閩人三十六姓,知書者授大夫,以為貢謝司,司海事者授通事,總為指南之備。”其中長樂人梁嵩到琉球中山王府任長史司,延綿至今已經(jīng)成為當(dāng)?shù)赝濉!懊半U與趨利”的崇商文化,不管在什么朝代,都會沖破重重險阻奔向海洋。

明末清初,“寸板不許下海”的海禁,也無法阻擋“冒死通番”。“嗜利忘禁”、“敢為天下先”的冒險精神,始終貫穿著這塊樂土的發(fā)展史。行商成為當(dāng)?shù)鼐用瘛鞍l(fā)家致富,光宗耀祖”的重要途徑。雖然甘棠港因泥沙淤積,逐漸喪失商貿(mào)港口的地位和作用,但其為當(dāng)?shù)亓粝潞裰氐奈幕z產(chǎn)。時至今日長樂人,尤其是古甘棠港區(qū)的金峰、漳港、潭頭、文嶺、梅花等鄉(xiāng)鎮(zhèn)善于商賈,冒險與趨利、“崇商”之風(fēng)今仍然。在文革中沖破禁令,到全國各地“走村竄鄉(xiāng)做生意”。

甘棠國際貿(mào)易港孕育著金峰、漳港、文嶺、潭頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)崇商文化,昔日甘棠港故地甘棠(墩)街成為周圍108村物資集散地,商賈云集,造就今天中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)草根工商業(yè)標(biāo)桿。改革開放后,據(jù)不完全統(tǒng)計,長樂原甘棠港區(qū)的金峰、梅花、潭頭、湖南、文嶺現(xiàn)有4萬多名企業(yè)家在全國30多個省、市、自治區(qū)創(chuàng)辦了4000多家企業(yè),年產(chǎn)值逾1200億元。

二是閩臺對渡口岸。

福建與臺灣直線距離最近者為福州,長樂潭頭港很早就成為私渡臺灣的口岸之一,乾隆五十三年(1788年)潭頭港被清政府正式確定為與臺灣淡水的八里岔兩岸對渡的口岸。從此閩臺出現(xiàn)三口對渡局面:即廈門對渡鹿耳門、泉州蚶江口對渡彰化鹿仔港、福州五虎門潭頭對渡臺北八里岔。

福州府屬福州、閩侯、永泰、長樂、褔清、連江、羅源、平潭、古田等縣,及褔寧府屬、建寧府屬、邵武府屬、延平府屬各縣居民赴臺灣,一般在臺江汛或在馬尾港和長樂的潭頭港登船,船出閩江口,經(jīng)馬祖,偏南航行,過臺灣海峽,航抵臺灣北部的淡水,進入淡水河,在艋舺靠岸到臺北;偏東北航抵基隆;或偏東航行抵宜蘭頭城烏石港,及蘇澳港登陸。

本文發(fā)表在《福建社科情報》2014年第5期、2014年第6期、2015年第1期連載。稍有修改。

作者劉傳標(biāo),福建省社會科學(xué)院歷史研究所所長、研究員、福建省首屆“哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)軍人才”、享受國務(wù)院津貼專家。

[1] 《恩賜瑯琊郡王德政碑》,《新五代史》卷68“閩世家第八”

[2]最早的可能是早已失傳的劉山甫《金溪閑談》

[3]巉峭,指山川險峻陡峭,石峻聳如狼牙虎齒。

[4]暨南大學(xué)出版社《閩國史匯》,第467頁

[5]原名《長樂志》明代改稱《三山志》,因福州曾在唐天寶元年名為長樂郡,故名《長樂志》。原書40卷,后人增訂2卷,現(xiàn)為42卷,分為地理、公廨、版籍、財賦、兵防、秩官、人物、寺觀、土俗等。

[6] 《三山志》卷第六“地理類六”

[7]明王應(yīng)山《閩大紀》卷二

[8]民國十六年陳一夔纂《甘棠堡瑣志》卷上,第9頁。

[9] “尤氏族史研究發(fā)現(xiàn)系列史話”之五

[10]《漢書?武帝紀》中華書局1962年版,第189頁 。

[11] 《山海經(jīng)》云:“閩在海中”,當(dāng)指閩經(jīng)濟政治中心在海濱、海島,國民以海為生。 “漢舟師達閩江海口,打敗余善兵船,進占東冶城”,時東冶城,當(dāng)在閩江出海口附近。

[12] 《漢書》卷53《江都易王傳》

[13] 《后漢書》卷61《賈琮傳》

[14]《三國志?吳?王朗傳》中華書局1982年版,第407頁

[15] 《八閩通志·建置沿革·福州府》

[16]梁克家:《三山志》卷六

[17]梁克家:《三山志》卷六

[18]原屬閩縣的高詳、光俗、至德、欽仁、紹惠、江左等六里地域至民國二十三年九月劃歸長樂縣轄。

[19]長樂的建制,隋朝大業(yè)年間是屬閩縣。唐武德六年(623年)才由閩縣析出,設(shè)“新寧縣”,尋改長樂縣。五代十國時期,后梁乾化元年(911年),改縣名為“安昌縣”,后唐同光元年(923年)復(fù)名長樂縣;長興四年(933年)王延鈞稱帝后,升福州為長樂府,以閩縣為長樂縣,以長樂縣為侯官縣,以侯官縣為閩興縣;清泰二年(935年),閩縣、侯官、長樂均復(fù)舊名;后晉天福六年(941年),改閩縣為長樂縣,改長樂縣為安昌縣;天福七年,復(fù)為閩縣、長樂縣。閩縣的高詳、光俗、至德、欽仁、紹惠、江左等六里(即今長樂的玉田、營前、航城、猴嶼等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一些村莊,包含前嶼、頹頭、營前、湖里、白石橋、山下、唐縣(長限)、塘安、半野、下朱、上鄒、五里洋、下鄒、龜山、東安、籌岐、岐頭、雙江、馬頭、新馬、青嵐、嶺頭、塘嶼、嶼后、黃李、赤嶼、山腰、小安里、大前園、澧瀆、瑯尾、宅園、前汀、瑯岐、阡中、大溪、曹洋、南門、仙坡、洋中、桃坑、白田、峽南、灣里、黃石、東嶼、下洋、山田、后岐、內(nèi)華嶺、外華嶺、洋嶼、侯安、高安、坑口、石龍、后山、后洋、龜脊、院里、上嶼、猴嶼、浮岐等村)于民國二十三年九月劃歸長樂縣。

[20]顧祖禹:《讀史方輿紀要》卷96。

[21]“テ石”,“テ”音“儼”yǎn,意為“就山崖作成的房子”,有巖石高懸、陡峭之意。

《文石志》云:“所謂文石者即テ石也,自我皇明縣令韓公巡行茲土,耆老帖具テ石,子民迎之。公見テ字僻甚,乃加一筆為‘文’。囑耆老而告之曰:‘爾鄉(xiāng)文物之盛,而有鄒魯之風(fēng),稱以為文,固甚也,何以テ為?’后即名其鄉(xiāng)為文石。”

[22] 孫光憲:《北夢瑣言》卷7

[23]劉山甫,彭城人,十分有才華,隨王氏入閩。王審知任福建節(jié)度使后,就任命劉山甫為節(jié)度判官,節(jié)度判官是節(jié)度使的謀臣,著有《金谿閑談》十二卷,他撰寫的《徐寅墓志銘》,情文兼至,為世人所稱道。其故居在今汾陽溪畔,大王宮與長樂高級中學(xué)食堂之間,遺址墻基仍存。

[24]明弘治十六年《長樂縣志》卷三“寺觀(庵堂等附)”

[25]明弘治十六年《長樂縣志》卷七“詞翰”

[26]明弘治十六年《長樂縣志》卷三“祥異”

[27]開寶中,閩中還是吳越國的割據(jù)政權(quán),都城杭州。時福建歸吳越國管轄。時錢侯府在長樂十三都鶴上,亦為宋代治水女杰錢四娘故居,今稱侯厝。《長樂志》后人改稱《三山志》記載:太平興國三年(979年)長樂地方才歸大宋版圖。

[28] 《崇正同人系譜》載:唐季沈氏從三王入閩居汀州者。王審知稱王,沈氏族人避審之諱,改沈為尤,故有沈尤同宗之說,民間乃有沈尤不通婚之俗。”

[29]民國李駒主編《長樂縣志》卷七“名勝古跡”之“觀音寺”,《長樂忠賢劉氏傳謙公派下宗譜》卷六,第270頁

[30] 《長樂忠賢劉氏傳謙公派下宗譜》卷六,第270頁

[31]張端彬、黃世鼎:《王審知與長樂威武將軍廟》,《福州晚報》,2007年6月16日

[32]在長樂地名書面用語發(fā)音與口語發(fā)音不同的例子很多,如“鶴上”的方言發(fā)音“沃上”、“華劉”發(fā)音“哇劉”、“古縣”演變?yōu)椤肮呕薄薄!案侍摹遍L樂方言發(fā)音“甘墩”也同理。

[33]長樂市地方志編纂委員會編:《長樂市志》第二章人口變動第二節(jié)機械變動的二“遷出”,2001年11月福建人民出版社出版

[34]蔡夫人系琉球人,姓蔡名紅亨,擅長刺繡。明萬歷年間,織龍袍入貢,深受皇帝贊賞,冊封為精巧妙明懿德夫人,召她入京。過梅花澳時,遇風(fēng)登岸,鄉(xiāng)人熱情接待,居住梅花宋直家中;不久因病逝世,葬于梅花馬鞍山田螺塢,敕賜建廟奉祀。門額上書“懿德夫人”。

[35] 《閩樂邑游氏族譜·土宇志略·陳塘港》按:支海曰港,潴水曰塘,護田曰溝。

[36] 陳文龍,初名子龍,字德云,號洞真,長樂文嶺阜山人,就讀于阜山姚坑明教堂。咸淳四年戊辰狀元。御筆改名文龍,賜字君賁,授宣議郎。文龍節(jié)義儒雅,累官至參知政事兼權(quán)知樞密院事,因抗元兵敗被俘,不屈而死,事行聞于朝,追贈太師,謚忠肅。

[37]陳塘港挖通以后,歷代地方官員多有疏浚擴建,清乾隆二十三年知縣賀世駿重修陳塘港。民國3年知事吳鼎芬浚東、西湖及陳塘港。主港道北起潭頭鎮(zhèn)克鳳村,南至渡橋,可通艚船,內(nèi)港汊航道也可通0.5~2.5噸級船只。上世紀60年代,填湖墾田,攔河建閘,原來東起東湖,向西經(jīng)金峰、集仙、嶺南、邊蘭、潭頭14公里航道已不能通航,且因公路運輸發(fā)展,陳塘港船只逐漸減少。

[38]清光緒初長樂知縣徐承禧文

[39]弘治十六年《長樂縣志》卷七“述績篇”

[40] 鄭尚明:《談長樂地形和海岸推移》,長樂縣地名辦公室、長樂縣政協(xié)文史組編印《長樂縣地名志》,1982年10月

[41]鄭尚明:《談長樂地形和海岸推移》,長樂縣地名辦公室、長樂縣政協(xié)文史組編印《長樂縣地名志》,1982年10月

[42]林彬影:《長樂北鄉(xiāng)一些地名的由來》,長樂縣地名辦公室、長樂縣政協(xié)文史組編印《長樂縣地名志》,1982年10月

[43] 林穎:《長樂縣南鄉(xiāng)一些地名淵源》,長樂縣地名辦公室、長樂縣政協(xié)文史組編印《長樂縣地名志》,1982年10月

[44]鄭尚明:《談長樂地形和海岸推移》,長樂縣地名辦公室、長樂縣政協(xié)文史組編印《長樂縣地名志》,1982年10月