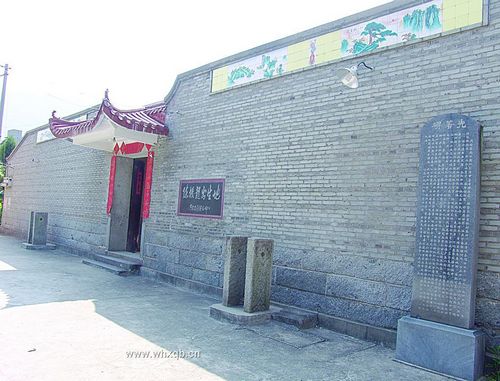

陳振龍故居,位于董奉山之麓,龍溪之畔的鶴上鎮(zhèn)青橋村巷口。坐東南向西北,前埕深10米,埕前有一口大池塘。故居建筑風(fēng)格明制,重修于清代。六扇五間,進深19.2米,中有天井。20世紀(jì)90年代,陳振龍后裔集資按“修舊如舊”原則重修。咫尺處有圓形古井一口,井欄刻字曰:“龍源井”,下款有陳郎字樣。門前左右各有旗桿碣。

陳振龍(1573-1619年),長樂九都青橋巷口(今鶴上鎮(zhèn)青橋村)人。明萬歷元年(1573年)生于一個仕宦之家,后寄居省城南關(guān)外達道鋪(今福州臺江)。自幼勤奮好學(xué),二十歲舉生員。

陳振龍移居省城后,棄儒經(jīng)商。后飄洋出海至呂宋(今菲律賓)。經(jīng)商期間,仍鐘情故土,懷念父老鄉(xiāng)親。家鄉(xiāng)十年九旱,田園絕收,民不聊生,記憶猶新。因此,他在呂宋發(fā)現(xiàn)“朱薯被野,生熟可食”,便決心引種,以造福桑梓,報答鄉(xiāng)親。他在商務(wù)之余,潛心學(xué)習(xí)栽培技術(shù)。

當(dāng)時,統(tǒng)治呂宋的西班牙殖民者對朱薯種苗嚴(yán)禁出口,關(guān)卡檢查甚嚴(yán)。陳振龍暗地購買薯藤,想方設(shè)法帶回家鄉(xiāng)。第一次裝在箱簍之中,被查禁。第二次裝在抬貨物的竹杠內(nèi),又無法帶出。萬歷二十一年(1593年),他又暗地購買薯藤八尺,秘密裝于竹筒之中,用繩子系于船舷浮在海水上,終于避過道道關(guān)卡,經(jīng)過七天七夜航行,于農(nóng)歷五月下旬抵達福州。六月初一,由其子邑庠生陳經(jīng)綸向福建巡撫金學(xué)曾稟述番薯有“六益八利”、“功同五谷”,請求官府大力推廣栽種。巡撫金學(xué)曾同意試種。

陳振龍父子在福州本屋后門“紗帽池”(今臺江達道)邊隙地試種。不及四個月,啟土開掘,子母鈞連,小者如臂,大者如拳,味同梨棗,食可充饑。十一月,陳經(jīng)綸將薯呈驗,巡撫金學(xué)曾批示:“準(zhǔn)飭谷屬,依法栽種。”萬歷二十二年,歲饑,金學(xué)曾飭令推廣,“教民種之,賴以度荒。”由于巡撫金學(xué)曾認(rèn)真推廣,福州各地群眾普遍栽種,為抗災(zāi)度荒做了一件大好事,因而廣大人民又將番薯稱為“金薯”。

番薯在福州試種成功后,很快就推廣到全省各地,漸及杭州、南昌、武昌等地。明末,農(nóng)學(xué)家徐光啟也總結(jié)了番薯“十三勝”(即有十三條優(yōu)點),因而很快推廣到全國各地。清乾隆皇帝于甲午年(1786年)向全國下了“廣栽番薯,以為救荒之備”的詔書。從此,全國各地更加廣泛種植,成為我國的重要糧食作物。不久又傳到朝鮮、日本等國。

陳振龍的家鄉(xiāng)長樂,不但引種番薯最早,而且生產(chǎn)、栽培、加工歷史悠久。清康熙年間,東山村(今文武砂鎮(zhèn)東海村)陳朝范之母,發(fā)明了“鐵卷薯刨”,即“番薯擦”,把番薯刨成薯絲,曬干成“番薯米”貯存。后“番薯擦”改用銅制,至今猶用。

乾隆三十三年(1768年),陳振龍五世孫陳世元,繼承先祖遺志,將番薯的傳入、試種、示范、推廣、栽培、防蟲、貯存等環(huán)節(jié)匯編成冊,取名為《金薯傳習(xí)錄》。

陳振龍引種番薯,是我國農(nóng)業(yè)歷史上一件具有重大意義的事件。他祖孫五代,歷經(jīng)170多個春秋,將番薯引進推廣,為促進我國農(nóng)業(yè)發(fā)展貢獻卓著,功垂千古。不少文人墨客撰文賦詩,贊其功德。明宰相葉向高曾作《金薯歌》,有句云:“孰知傳種一書生,疇及國計民生之大利。”郭沫若先生在《紀(jì)念番薯傳入中國三百七十周年》一文中,高度評價了陳振龍引種番薯的歷史功績。他在《滿江紅》一詞中寫道:“蔭入藤籃試出航,歸來閩海勤耕植。此功勛,當(dāng)?shù)帽壬褶r(nóng),人誰識?”美國芝加哥大學(xué)教授、世界著名科學(xué)史專家何丙郁先生指出:“四百多年來,甘薯對中國山地和瘠地的利用,對雜糧種植的多樣化,起了極深刻的影響。”

清道光十四年(1834年),福州人民為了紀(jì)念陳振龍和金學(xué)曾大力推廣種植番薯的功績,在烏石山建“先薯亭”。1957年,福州市人民政府又重修了“先薯亭”。福建省農(nóng)業(yè)廳為紀(jì)念陳振龍引進番薯四百周年,在長樂市召開了紀(jì)念大會和學(xué)術(shù)討論會。1999年,長樂人民為紀(jì)念陳振龍,在他故居附近興建紀(jì)念亭。中共長樂市委、市人民政府立“先薯碑”。