1945年,臺灣光復(fù)時的街景(網(wǎng)絡(luò)圖片)

2012年營前新街路

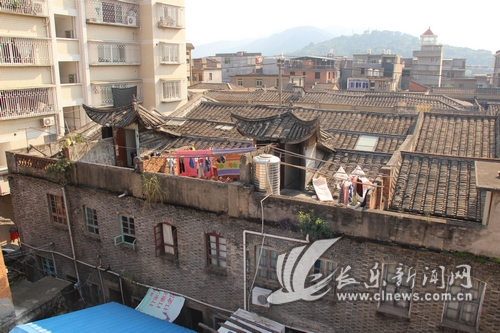

新街騎樓屋頂?shù)陌胪な椒重龋ㄔO(shè)“模范村”時的舊物(2012年新街騎樓后一排民居三樓拍攝)

半亭式分厝南面(2012營前供銷社頂樓拍攝)

半亭式分厝近景(2012年新街騎樓后一排民居三樓拍攝)

在一次采訪中,我的采訪對象領(lǐng)我上他家3樓,猛抬頭,我驚訝于他家對面的屋頂,有半間亭子!

那是1928年辛亥志士黃展云建設(shè)營前模范村時修建的新街騎樓。一般古建筑的建制和布局,都有較嚴格的規(guī)矩。但是,這兩排騎樓的屋頂,都有相通的平臺。每兩戶合建一座進出屋頂平臺的半亭式分厝。清一色的白墻灰瓦,一副清高的調(diào)子。而分厝缺少另外半邊亭子的一面,朝南,順勢接到前面一進房子的屋頂,從南向看來,并不覺得突兀。

營前“模范村”新街,俗稱“廈門街”,當時約2000米,現(xiàn)在僅存200米。讀大學(xué)時,在廈門的中山路,我第一次見到與之極為相似的騎樓建筑格局。聽說以前的臺北,也有類似的建筑。新街騎樓的特色在于,沿街店面一樓縮進,形成人行道,夏日可遮陽,雨天能避雨。

建設(shè)模范村新街,黃展云的初衷是將一間間的騎樓從地主、鄉(xiāng)紳的手中換取土地,再分配給赤貧的農(nóng)民,以實現(xiàn)孫中山先生“耕者有其田”的理想,魯迅文學(xué)院黃文華教授將此總結(jié)為:“實行將地主、鄉(xiāng)紳的土地資本轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)資本。”

翻閱著黃展云的生平事跡,希冀我的指尖能夠觸摸到那一絲寂寞的燦爛。1928年,黃展云在營前筑堤填江造地,開辟出一條新街。自那時起,這兩排“廈門街”騎樓,在以后相當長的一段時間內(nèi)都是營前地標式建筑。

黃展云的一生,用90后的話可以說是“曾經(jīng)帥過一陣”。中日甲午戰(zhàn)爭,其岳父定遠艦管帶(艦長)劉步蟾與致遠艦管帶鄧世昌一起英勇抗敵,死身殉國。這對于21歲的黃展云此后一生,影響深遠。1899年,25歲的黃展云與堂兄黃翼云、表兄林白水等在福州創(chuàng)辦第一所新式學(xué)堂“蒙學(xué)堂”,親任校長執(zhí)教。黃花崗烈士中被譽為“福州十杰”的,都是他的學(xué)生。從39歲到51歲,因反對袁世凱推行帝制、抨擊北洋軍閥暴政、宣傳孫中山遺志,而三度被捕入獄。1927年,53歲的黃展云任福建省政府農(nóng)工廳廳長,決定“向鄉(xiāng)村去,直接和民眾接近。這種工作我認為是國民革命的大路……”以此繼續(xù)踐行孫中山“扶助農(nóng)工”政策。1928年,“營前模范村政府”成立,農(nóng)工廳廳長黃展云兼任模范村村長。

模范村建設(shè)歷時5年,可以說是當時的“新農(nóng)村”建設(shè)的一盞明燈。整頓田賦,廢止包捐,禁賭禁毒,破除迷信,并成立農(nóng)工銀行,向農(nóng)民發(fā)放低息農(nóng)貸……經(jīng)濟建設(shè)和教育事業(yè),都得到較好的發(fā)展。黃展云終其畢生都認為救國應(yīng)從教育入手,有“福建蔡元培”之譽,在模范村創(chuàng)辦新式學(xué)堂,實行義務(wù)教育,開辦成人掃盲班、夜校。營前模范村建設(shè)終因未觸及根本制度的改革,于1933年宣告失敗。

在網(wǎng)絡(luò)“黃展云紀念館”上,一名網(wǎng)友寫道:有一個人,在泉州建一條街叫中山路,他沒留下一間房;有一個人,在長樂建一條街叫廈門街,他沒留下一間屋;他走了,老百姓給他立了一塊碑叫“遺愛”,左邊(左碑側(cè))寫:“遺愛在民”,右邊(右碑側(cè))寫“民不能忘”……他在福州策劃、參與辛亥革命,他在蒙學(xué)堂的學(xué)生是(有)“福州十杰”……福州民眾給他建了一個圖書館——魯貽圖書館來紀念他……

暮色漸濃的“廈門街”,謀生的商販各自收拾家伙回家了。審視著半亭式分厝頂端,那里有80多年前建筑工匠信手拈來的灰塑葫蘆造型、古錢紋飾等,留下了傳統(tǒng)建筑文化中的審美印記。半間亭子的建筑創(chuàng)意和細節(jié)處理,又是如此有節(jié)制的立異標新和無例外的不甘寂寞……如今,“廈門街”騎樓的殘韻,和樓頂僅存的2座半亭式分厝,以及對前人生活空間和生命空間的窺探,都留下了悠長的回憶。騎樓格局及民國建筑本身的不可復(fù)得,也在訴說著出入此間的辛亥志士黃展云的人格標識。

(記者 歐有志)