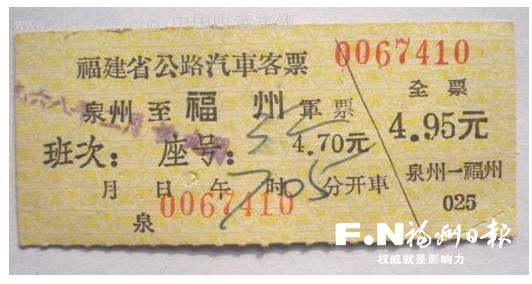

1968年泉州至福州汽車票。記者 朱榕 攝

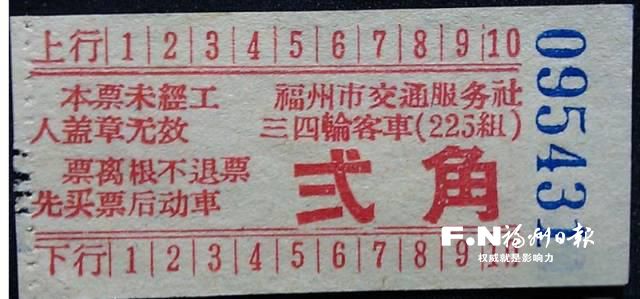

福州交通服務(wù)社三四輪客車車票。記者 朱榕 攝

國慶假期首日,“00后”陳鑫從福州汽車北站坐車回閩清老家。上車前,他調(diào)取電子客票二維碼,對準(zhǔn)閘口掃一掃,就完成了檢票。剛畢業(yè)的他習(xí)慣了無紙化客票出行,“不管去哪里都是手機(jī)掃碼,不用攥著車票,也不擔(dān)心弄丟了。”

交通票證作為乘車時的交費憑證,隨著客票電子化的趨勢,正逐漸從人們的生活中消失。新中國成立70周年時,交通運(yùn)輸部門向群眾征集反映交通變遷的票據(jù)、實物等,不少收藏愛好者慷慨貢獻(xiàn)。這些泛黃的票據(jù),在方寸更迭中展示了我國道路客運(yùn)的喜人變遷。

一般的汽車票,不僅有票面價格、起訖站名,還有乘坐時間、車型等信息。一張福建省1968年公路汽車客票顯示,泉州至福州全票價格為4.95元。20世紀(jì)60年代末,福州工資約為36元,這趟長途出行相當(dāng)于要花掉七分之一的月薪。

即便如此,這趟旅途一點也不輕松。當(dāng)時各交通要道仍以坑洼不平的土路為主,福州市民短距離出行主要依賴自行車,長距離出行只能依賴為數(shù)不多的火車、汽車和輪船,出行者擠在狹窄的車廂內(nèi),席地而坐,抱著行李,一路顛簸,孩子的哭聲伴隨整個乘車過程。

如今,隨著交通工具的進(jìn)步,汽車出行成本大幅下降,泉州至福州汽車票價格約為70元,大多數(shù)人都消費得起。

出行成本在降低,交通工具也日益先進(jìn)。在眾多票據(jù)中,記者發(fā)現(xiàn)了一張福州交通服務(wù)社的“三四輪客車(225組)票”,上面記載了福州歷史上出現(xiàn)的“人力四輪車”歷史。

新中國成立后至改革開放前,福州大街上到處都是自行車,人力四輪車俗稱“老鼠拖尾”,是在自行車后方增加兩個輪子和后座,用于載客。

新中國成立時,市區(qū)有417輛人力四輪車和458名工人,由工會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。1957年,福州交通服務(wù)社購置了第一批三輪車,并將原來單人座四輪車全部改成雙人座。20世紀(jì)70年代以后,市區(qū)、郊區(qū)和馬尾大量發(fā)展三輪車、四輪車,1985年發(fā)展到了3843輛。位于臺江區(qū)瀛洲街道的人力車隊,直至2004年才退出歷史舞臺。

改革開放以來,道路運(yùn)輸條件明顯改善,在漫長的時間長河中,還出現(xiàn)了風(fēng)靡全國的長途臥鋪大巴。大量農(nóng)村人口到城市打工,為了解決旅途疲勞問題,臥鋪大巴橫空出世。票證上往往有一個“臥”字,標(biāo)明著它們的特殊身份。

駕駛福州最后一批臥鋪客車的王師傅回憶,福州汽車北站從1990年就開始有臥鋪客車,最早連扶手、躺椅都是木頭的。后來,車上慢慢有了洗手間、照明設(shè)施、電源、空調(diào)等,而且越來越安全、美觀。50歲以上的中國人,大多都有一段乘坐臥鋪大巴的記憶。在車廂里演繹的百態(tài)人生,是中國改革開放以來的一段生動寫照。

2018年1月,因為長途客車安全事故頻發(fā),且高鐵日益發(fā)達(dá),根據(jù)國家規(guī)定,福州長途臥鋪客車全面退出客運(yùn)市場。

2018年,福州大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)+”客運(yùn)票務(wù),紙質(zhì)票的使用率越來越低。由此,人們開始關(guān)注汽車票承載的歷史價值,汽車票收藏開始走俏。在一張張票據(jù)中,人們感受了“從前車馬很慢”到“中國速度”的百年征程,也回味著屬于一代代人的歷史記憶。(記者 朱榕)