2022年春晚舞臺(tái)上,一出名為《只此青綠》的舞劇,一經(jīng)演出便紅遍大江南北,它以王希孟18歲時(shí)創(chuàng)作的國(guó)寶名畫《千里江山圖》為藍(lán)本,通過舞臺(tái)演繹,將一幅青峰疊嶂、綠水隱現(xiàn)的青綠山水畫卷展現(xiàn)于觀眾眼前,令人不由得感嘆:“江山如此多嬌”。

征服觀眾的不僅僅是節(jié)目本身,現(xiàn)象級(jí)“出圈”的背后恰是中華民族根植于靈魂深處文化底蘊(yùn)的反映。當(dāng)傳統(tǒng)美學(xué)的浪漫回歸大眾視野,青綠山水的高古神韻再次涵養(yǎng)了中國(guó)人的文化自信。

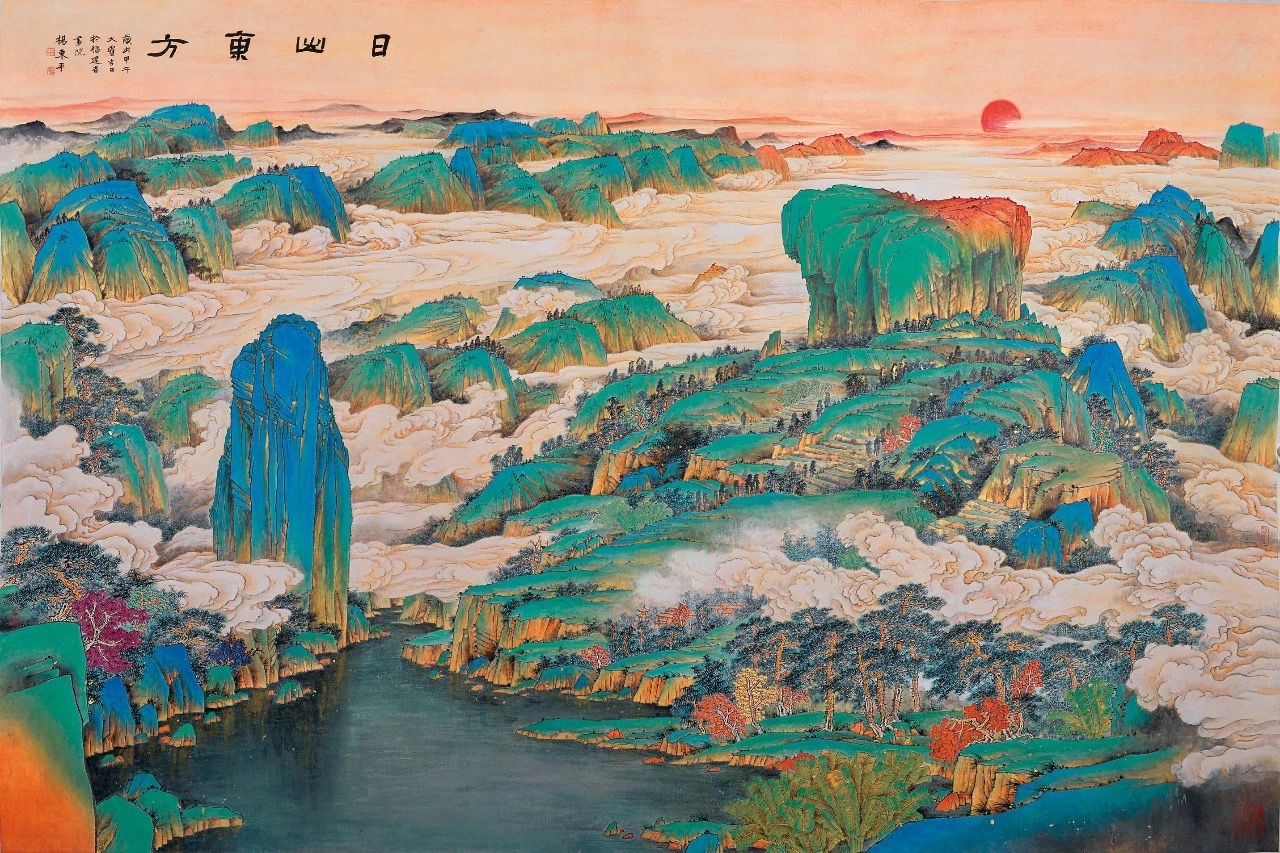

作品《旭日東升 光耀大地》日前被中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部選為中國(guó)共產(chǎn)黨向世界各國(guó)政黨黨際交往的2022年新年賀卡畫面。(受訪者供圖)

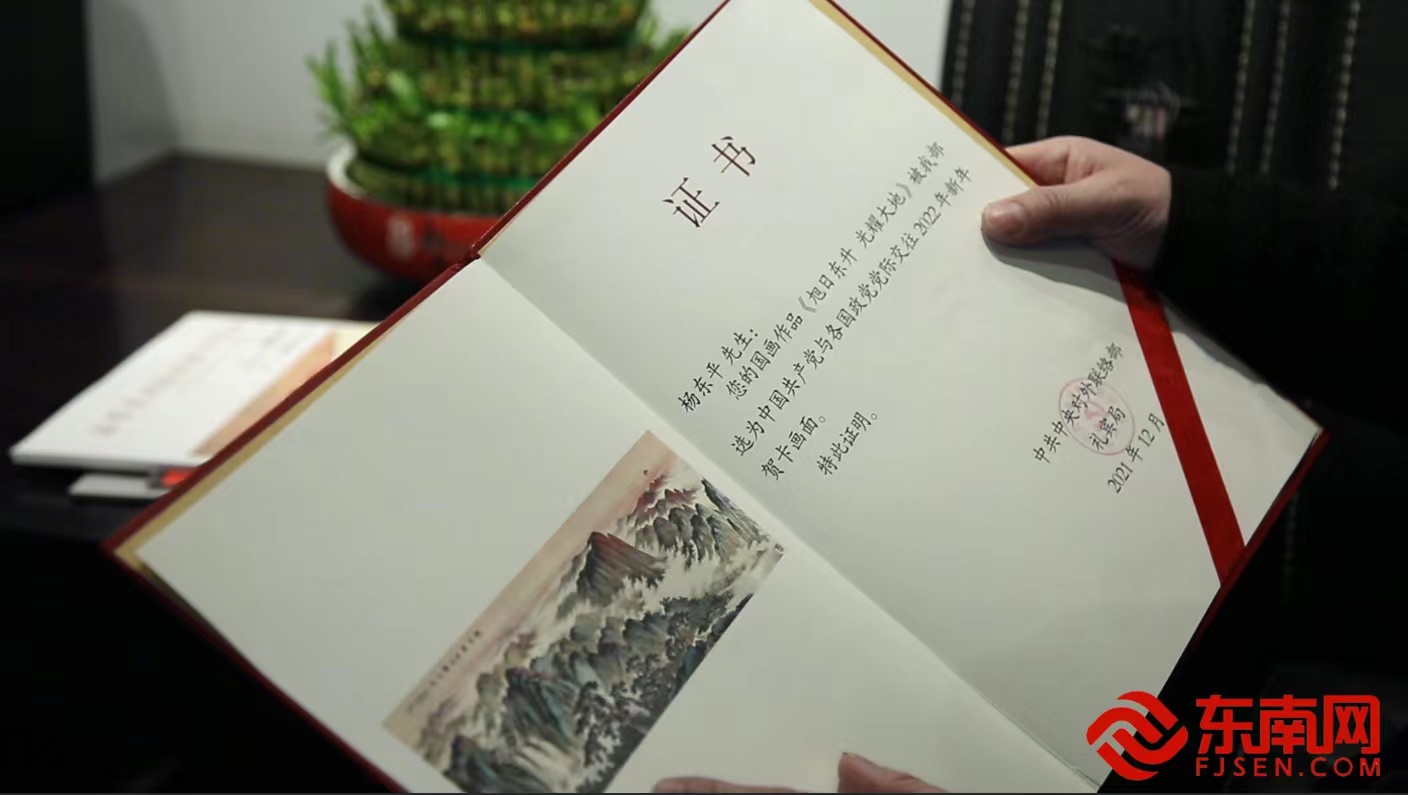

《旭日東升 光耀大地》收藏證書(東南網(wǎng)記者 郭曉楷 攝)

無獨(dú)有偶,日前,一幅取材于福建自然風(fēng)光的青綠山水畫《旭日東升 光耀大地》,被中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部選為中國(guó)共產(chǎn)黨向世界各國(guó)政黨黨際交往的2022年新年賀卡畫面。這幅畫的作者,正是福建省著名畫家,省政協(xié)常委、省美協(xié)副主席、省畫院副院長(zhǎng)、國(guó)家一級(jí)美術(shù)師——楊東平。

我省著名畫家,福建省政協(xié)常委、福建省美協(xié)副主席、福建省畫院副院長(zhǎng)、國(guó)家一級(jí)美術(shù)師——楊東平。(東南網(wǎng)記者 郭曉楷 攝)

“我見青山多嫵媚,料青山見我應(yīng)如是”

走進(jìn)楊東平的畫室大廳,赫然映入眼簾的便是一幅名為《有福之州 三山獻(xiàn)瑞》的青綠山水畫,畫中鼓山山脈上祥云繚繞,流水如紡織的白綢飄然而下,鎮(zhèn)海樓端坐中央,東邊晨?升騰,一派紫氣東來的祥瑞景象。

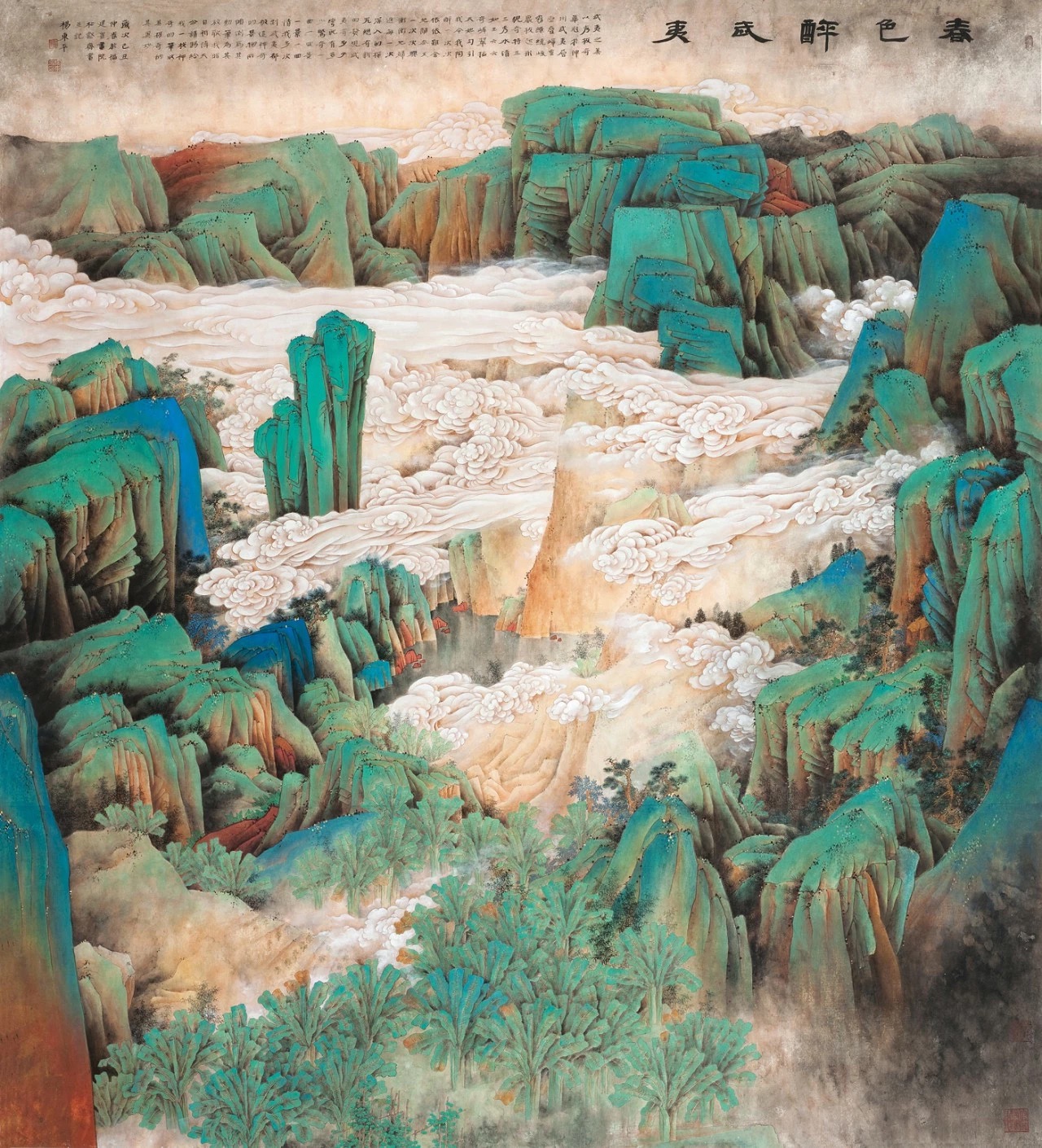

一紙青綠,一筆江山,楊東平所作的青綠山水無不來自于閩山閩水對(duì)他的滋養(yǎng)和純化。此次選為中國(guó)共產(chǎn)黨向世界各國(guó)政黨黨際交往2022年新年賀卡的作品《旭日東升 光耀大地》便是福建“八山一水一分田”自然風(fēng)光的生動(dòng)寫照。不僅如此,他曾榮獲“全國(guó)中國(guó)畫作品展”最高獎(jiǎng)的作品《閩山情》、《閩山閩水》、2014年應(yīng)邀為中南海首長(zhǎng)會(huì)議室創(chuàng)作的《日出東方》、2010年中國(guó)美術(shù)館收藏的《春色醉武夷》,都是取材于福建武夷山山脈。

2014年楊東平應(yīng)邀為中南海首長(zhǎng)會(huì)議室創(chuàng)作青綠山水畫《日出東方》。(受訪者供圖)

“武夷高處是蓬萊,采取靈芽余自栽”,朱熹曾在人杰地靈的武夷山著書立說、倡道講學(xué),武夷山自古與名家有緣。

楊東平與武夷山的緣分,還要從20世紀(jì)90年代說起。當(dāng)時(shí),楊東平在中央美院學(xué)習(xí),周末常陪伴邵大箴、奚靜之夫婦到天安門散步,邵大箴教授曾向他建議嘗試用青綠山水畫來表現(xiàn)八閩大地四季如春的風(fēng)光。綺麗的煙霞、縹緲的云霧、綿延的峰巒,奇峻的武夷山水令人心馳神往。自1998年楊東平第一次來到武夷山后,山水天然的意趣便使他陶然而醉,此后的二十余年間,楊東平多次前往武夷山采風(fēng),每每來時(shí)興致勃勃,歸時(shí)依依不舍。

心中有丘壑,筆下生波瀾。于楊東平而言,只有親歷的感受,才能迸發(fā)出激情。在創(chuàng)作中,楊東平為了使山石質(zhì)感接近天然原貌、畫面色彩層次更加分明,通常先用“鐵線描”手法勾勒輪廓,再反復(fù)上色渲染,染色十多遍也不足為奇。2010年被中國(guó)美術(shù)館收藏的《春色醉武夷》,便是經(jīng)過多年寫生、創(chuàng)作、再寫生、再創(chuàng)作而誕生的畫作。

《春色醉武夷》該作品2010年被中國(guó)美術(shù)館收藏。(受訪者供圖)

青綠山水畫之雅,不在于繁密,而在于空靈;不在于艷麗,而在于秀潤(rùn);不在于金碧輝煌,而在于古意高遠(yuǎn)。如何用傳統(tǒng)的青綠濃彩來表達(dá)宏大的時(shí)代主題?楊東平用二十多年的探索和實(shí)踐尋找著答案。

“青綠為文,盛世為質(zhì)”,恰是楊東平的藝術(shù)主張,即用古典的形態(tài),描述當(dāng)下的自然和情懷,既吸收傳統(tǒng)養(yǎng)分,又拓展現(xiàn)代意蘊(yùn),讓青綠色彩發(fā)揮優(yōu)勢(shì),讓自身的骨氣經(jīng)血融匯其中,方寸之間盡顯波瀾壯闊的盛世氣象。

青綠山水之難,不僅在于技法工巧,還在于顏料珍稀。古畫上的青綠色澤可以穿越千年不褪色,是因?yàn)榍嗑G山水畫大多以名貴的青金石礦物質(zhì)石青、石綠等為顏料;而金碧顏料又稱青金,是以石青和石綠作為主色的基礎(chǔ)上,再用泥金色勾染。在楊東平眼中,現(xiàn)成的石青、石綠顏料尚不能很好還原自然美景,往往需要對(duì)顏料研磨數(shù)百遍,才能使得顏料質(zhì)地、細(xì)膩程度發(fā)生微妙的變化,再施以渲染,方能凸顯青綠山水璞玉渾金的自然本質(zhì)。

青綠山水的魅力,來源于古為今用的傳承和生生不息的創(chuàng)新,在其濃麗而燦爛的底色中,寄托著泰然自得的意緒和蓬勃升騰的理想,從楊東平《旭日東升 光耀大地》《春色醉武夷》《日出東方》等青綠山水畫中,我們亦能夠品味到當(dāng)今時(shí)代的盛世和諧之美。

“挽住云河洗天青,閩山閩水物華新”

習(xí)近平總書記深刻指出,“人民對(duì)美好生活的向往,就是我們的奮斗目標(biāo)。”中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代,對(duì)福建而言,福文化在新發(fā)展理念的語(yǔ)境中被不斷激活,“閩山閩水”就是“福山福水”的理念日益深入人心,并綻放出朝氣蓬勃的生命力,奮力擘畫著人民群眾美好生活的壯美畫卷。

千百年來,在福建這片以“福”字命名的熱土,一個(gè)“福”字承載了祖祖輩輩福建人民深厚的情感愿景。“福建擁有得天獨(dú)厚的福文化底蘊(yùn),形成了富有地域特色的福文化。如地名有福州、福安、福清、福鼎,還有泰寧,建寧、寧德、永安、永泰、長(zhǎng)樂等等都是八閩人民對(duì)‘幸福’的殷切期盼。”楊東平說道。

“知福”“惜福”“積福”“造福”是福文化的主要內(nèi)涵,在文化表現(xiàn)形式中多以書法、繪畫、石刻、雕塑、陶瓷為載體。福文化不僅蘊(yùn)含于福建優(yōu)渥的自然資源、水土文脈中,一方水土,造福一方百姓,福文化成為中華民族文化自信的生動(dòng)注腳。

作好新時(shí)代的“福”文章,就是為子孫后代謀福祉。正如楊東平以“青綠山水”勾勒的青山綠水,筆端揮毫之間,既是鐘靈毓秀的“山海畫廊”,也是新風(fēng)正氣的“人間福地”。

“作為福建的山水畫家應(yīng)該很幸福的。”楊東平說道,福建 “八山一水一分田”的地理優(yōu)勢(shì)為畫家提供了豐富的創(chuàng)作素材,而青綠山水畫“青”與“綠”的主色調(diào)也與“綠水青山就是金山銀山”的新發(fā)展理念相契合,每一位有追求的畫家都應(yīng)走進(jìn)大自然,去領(lǐng)悟大自然的靈秀、壯闊,使藝術(shù)作品煥發(fā)出特有的時(shí)代異彩。

“酒香也怕巷子深”,不斷推動(dòng)福文化的表達(dá)和傳播,是堅(jiān)定文化自信、凝練“新五福”精神的必由之路。愛拼敢贏的“拼搏福”、海納百川的“海絲福”、敢為人先的“超越福”、青山綠水的“生態(tài)福”、樂善好施的“大愛福”,是八閩大地福建人民的“根”和“魂”,是福建如今高質(zhì)量發(fā)展的豐厚滋養(yǎng)。

源遠(yuǎn)流長(zhǎng)、歷久彌新的福文化為新時(shí)代社會(huì)建設(shè)注入源頭活水,推動(dòng)著新時(shí)代文化事業(yè)進(jìn)而有為、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。楊東平表示,今后將更加努力致力于中國(guó)青綠山水畫的研究探索,為推動(dòng)青綠山水畫的國(guó)際影響力和福文化的傳承創(chuàng)新做出更大貢獻(xiàn)。(見習(xí)記者 薛莞馨)